CTO 问我,为什么不按照教材上的 3NF 来设计数据库?

有水友问我说,学校学数据库,都讲究“范式设计”,为什么很多互联网公司数据库都搞“反范式”设计呢?

减少数据冗余,减少数据依赖,确保数据一致性与完整性。

为什么很多互联网公司数据库都搞“反范式”设计?任何脱离业务的数据库设计都是耍流氓。

很多互联网业务场景,数据的一致性与完整性并不是主要矛盾,大数据量与高并发量才是瓶颈,针对这两个要素的设计才是核心,常见的典型“反范式”设计有:

字段拆分,提升性能;放弃外键,减少JOIN,提升性能;画外音:数据库范式设计,大量依赖JOIN。

最终一致性,提升性能;放弃事务,牺牲一致性与完整性,提升性能;异步更新,牺牲一致性,提升性能;数据冗余,牺牲一致性,提升性能;...特别是数据冗余,在大数据量与高并发量的数据库设计中使用极其广泛,今天重点讲讲冗余表的设计。

为什么会需要冗余表?数据量很大的时候,数据库往往要进行水平切分,水平切分会有一个patition key,通过patition key的查询能够直接定位到库,但是非patition key上的查询可能就需要扫描多个库了。

例如订单表,业务上对用户和商家都有订单查询需求:

Order(oid, info_detail)T(buyer_id, seller_id, oid)如果用buyer_id来分库,seller_id的查询就需要扫描多库;如果用seller_id来分库,buyer_id的查询就需要扫描多库。

这类业务“高吞吐量低延时”的查询需求,往往是通过“数据冗余”的方式来满足的,就是所谓的“冗余表”:

T1(buyer_id, seller_id, oid)T2(seller_id, buyer_id, oid)同一个数据,冗余两份,一份以buyer_id来分库,满足买家的查询需求;一份以seller_id来分库,满足卖家的查询需求。

冗余表如何实现?常见的方案有三种。

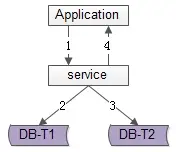

方案一:服务同步写法。

顾名思义,由服务层同步写冗余数据:

业务方调用服务,新增数据;服务先插入T1数据;服务再插入T2数据;服务返回业务方新增数据成功;优点:

不复杂,服务层由单次写,变两次写;双写成功才返回,数据一致性相对较高;缺点:

要插入两次,请求的处理时间增加;数据仍可能不一致,写入T1完成后服务重启,则数据不会写入T2;如果系统对处理时间比较敏感,引出常用的第二种方案。

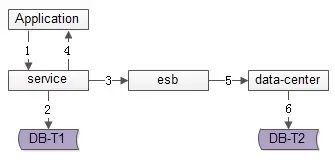

方案二:服务异步写法。

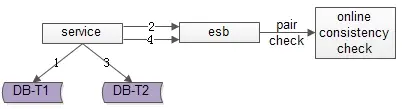

数据的双写并不再由服务来完成,服务层异步发出一个消息,通过MQ发送给一个专门的数据复制服务来写入冗余数据,如上图1-6流程:

1....

2.服务先插入T1数据;

3.服务向MQ发送一个异步消息;

...

6. 异步插入T2数据;

优点:服务只插入1次,请求处理时间短。

缺点:

系统的复杂性增加了,多引入了两个新组件,MQ与异步服务;业务线返回成功时,数据还不一定异步插入到T2中,因此数据有一个不一致时间窗口,这个窗口很短,最终是一致的;在消息总线丢失消息时,冗余表数据仍可能不一致;如果想解除“数据冗余”对系统的耦合,引出常用的第三种方案。

方案三:线下异步写法。

数据的双写不再由服务层来完成,而是由线下的一个服务或者任务来完成,最常见的,就是利用DTS这类异步数据同步服务,完成数据的冗余。

优点:

数据双写与业务完全解耦;服务只插入1次,请求处理时间短;缺点:

业务线返回成功时,数据还不一定异步插入到T2中,因此数据有一个不一致时间窗口,这个窗口很短,最终是一致的;数据的一致性依赖于线下服务或者任务的可靠性;可以看到,由于冗余表的插入不具备事务性,不管哪一种方案,都有可能出现T1插入成功,T2插入失败的情况,从而丧失“最终一致性”特性,那怎么办呢?

如何保证冗余表数据的最终一致性?常见的有四种方案。

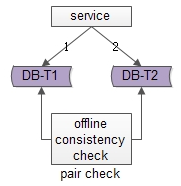

方案一:线下定期扫描正反冗余表全部数据。

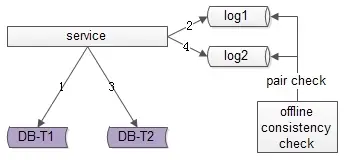

如上图所示,线下启动一个离线的扫描工具,不停地比对正表T1和反表T2,如果发现数据不一致,就进行补偿修复。

优点:

比较简单,开发代价小;线上服务无需修改,修复工具与线上服务解耦;缺点:

扫描效率低,会扫描大量的“已经能够保证一致”的数据;由于扫描的数据量大,扫描一轮的时间比较长,即数据如果不一致,不一致的时间窗口比较长;优化思路:定期扫描全量数据太低效,有没有一种只扫描“可能存在不一致可能性”的增量数据,以提高效率的优化方法呢?

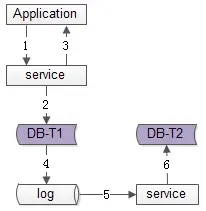

方法二:线下扫描增量数据。

每次只扫描增量的日志数据,就能够极大提高效率,缩短数据不一致的时间窗口,如上图1-4流程所示:

1. 写入正表T1;

2. 写入日志log1;

3. 写入反表T2;

4. 写入日志log2;

然后通过一个离线的扫描工具,不停的比对日志log1和日志log2,如果发现数据不一致,就进行补偿修复。

优点:

比较简单,开发代价小;数据扫描效率高,只扫描增量数据;缺点:

线上服务略有修改,但代价不高,多写了2条日志;虽然比方法一更实时,但时效性还是不高,不一致窗口取决于扫描的周期;优化思路:有没有实时检测一致性并进行修复的方法呢?

方法三:实时线上“消息对”检测。

这次不是写日志了,而是向消息总线发送消息,如上图1-4流程所示:

1. 写入正表T1;

2. 发送消息msg1;

3. 写入反表T2;

4. 发送消息msg2;

正常情况下,msg1和msg2的接收时间应该在N秒以内,如不然,则进行补偿修复。

优点:效率高,实时性高。

缺点:相对复杂。

方案四:人工修复法。

项目上线时间太紧,没时间搞一致性设计哇!

虽然插入不是原子的,奈何出现的概率低啊!

即使出现了,用户也不一定能发现呀!

用户发现了,找客服也不是找我呀!

找我,一个DBA工单就修复啦!

于是,大量的公司,不考虑正表和反表的数据一致性,事后发现,事后人工修复。

总结(1) 数据库范式设计,是为减少数据冗余,减少数据依赖,确保数据一致性与完整性而提出的;

(2) 很多互联网业务场景,大数据量与高并发量才是瓶颈,故经常采用“数据冗余”这类反范式设计;

(3) 数据冗余的常见方式有三种:

服务同步写 服务异步写 线下异步写(4) 修复冗余数据一致性的常见方案有四种:

线下定期扫全量 线下定期扫增量 线上实时“消息对”检测 躺平,人工修复知其然,知其所以然。

思路比结论更重要。