斯坦福 CS144 计算机网络播客:TCP 拥塞控制

在计算机网络的世界里,数据包就像高速公路上飞驰的汽车。当车流量恰到好处时,一切井然有序;但如果车辆瞬间涌入,远超道路承载能力,就会发生严重的堵车。网络中的“堵车”就是我们今天要讨论的核心话题—— 拥塞(Congestion) 。

本文将以 Stanford CS 144 课程的核心知识为基础,带你深入理解 TCP 拥塞控制的来龙去脉,从它是什么、为什么重要,到核心算法 AIMD,再到 TCP 各个版本的演进。

什么是拥塞控制?

首先,我们需要区分一个非常相似但本质不同的概念: 流量控制 (Flow Control) 。流量控制是点对点的问题,它确保发送方不会因为发送速度过快而淹没接收方。这好比两个人对话,一方说得太快,另一方需要让他“慢一点”。

而 拥塞控制 (Congestion Control) 则是一个全局性的问题。它关注的是整个网络的承载能力,确保数据发送方不会向网络中注入过多的数据,导致路由器等网络设备不堪重负。它管理者是“所有发送者”与“网络”之间的关系。

简单来说,拥塞控制是一种资源管理机制,它的目标是:

防止网络过载 :避免路由器缓冲区溢出和大规模的数据包丢失。保证资源公平分配 :让多个数据流(flow)可以相对公平地共享有限的网络带宽。有趣的是,IP 协议本身并不提供拥塞反馈,因此,拥塞控制的重任落在了传输层,主要由 终端主机 (end-hosts) 上的 TCP 协议来完成。这正是著名的“端到端原则”的一个经典体现。但这又引申出另一个问题:端是不知道网络中各节点的状态的,因此想在端到端控制网络拥塞是一个充满挑战的任务。

拥塞的危害:从性能下降到网络崩溃

当发送方注入网络的数据量超过了某个瓶颈路由器的处理能力时,数据包就会开始在路由器的缓冲区中排队。适度的排队是正常的,它表明网络链路得到了充分利用。

然而,当数据注入速度持续高于处理速度时,路由器的缓冲区最终会被填满,后续到达的数据包将被无情地丢弃。这就是 丢包 (Packet Loss) 。

丢包会触发发送方的重传机制,但这会导致一个恶性循环:

网络已经拥塞,发生丢包。发送方检测到丢包,认为数据未送达,于是重传数据。重传的数据包进一步加剧了网络的拥塞。在极端情况下,这可能导致 拥塞崩溃 (Congestion Collapse) ——网络中充斥着大量重传的数据包,但几乎没有任何有效的数据能够成功传输到目的地,网络吞吐量急剧下降,甚至趋近于零。

理想模型:带宽时延积 (BDP)

那么,一个理想的发送方应该以多快的速度发送数据呢?TCP 引入了一个名为 拥塞窗口 (Congestion Window) ,通常写作 cwnd 的变量来控制。它表示在收到确认(ACK)之前,可以发送到网络中的最大数据量。

注意:实际的发送窗口大小是 cwnd 和接收方通告的接收窗口 rwnd 中的较小值,即 EffectiveWindow = min(cwnd, rwnd)。

在理想状态下,我们希望 cwnd 的大小恰好能“填满”从发送方到接收方的网络路径。这个理想值就是 带宽时延积 (Bandwidth-Delay Product, BDP) 。

BDP 的计算公式为:

它代表了在网络路径中可以容纳的最大数据量。我们可以用一个简单的图来理解:

例如,如果一条链路的带宽是 5 Mbit/s,往返时延(RTT)是 100 ms,那么:

BDP = 5,000,000 bits/s * 0.1 s = 500,000 bits = 62,500 bytes = 62.5 KB

这意味着,为了让链路时刻保持繁忙而又不产生排队,发送方需要维持一个 62.5 KB 大小的拥塞窗口。

然而,现实是残酷的。TCP 发送方在运行时 无法预知 瓶颈链路的带宽、网络中是否存在其他竞争流量,以及没有排队时的最小 RTT。因此,TCP 需要一个动态的算法来探测并逼近这个理想的 cwnd 值。

AIMD:TCP 拥塞控制的基石

为了动态调整 cwnd,TCP 采用了一种被称为 加性增窗、乘性减窗 (Additive Increase, Multiplicative Decrease, AIMD) 的经典算法。

这个算法的逻辑非常优雅,可以概括为“谨慎探测,快速避让”。

加性增窗 (Additive Increase, AI)当网络状态良好时(即数据包被成功确认),TCP 会认为网络仍有余力,于是缓慢地增加其拥塞窗口,以探测更多的可用带宽。

具体来说,在拥塞避免阶段,每经过一个 RTT,如果所有数据包都被成功确认,cwnd 就会增加一个 最大段大小 (Maximum Segment Size, MSS) 。

实现细节:为了在每个 RTT 内增加 1 个 MSS,TCP 的策略是每收到一个 ACK,cwnd 就增加 MSS / cwnd。这样,在一个窗口的数据被全部确认后,cwnd 大小正好增加了约 1 个 MSS。详细解释一下:

目标: 在拥塞避免阶段,每经过一个 RTT,cwnd 增加 1 个 MSS。挑战: 发送方并不知道 RTT 的精确时长。它只能通过“收到一个窗口数据的 ACK”来近似一个 RTT 周期。推导:假设当前 cwnd 是 10 个 MSS。这意味着在一个 RTT 内,发送方会发出 10 个数据段,并期望收到 10 个对应的 ACK。

我们的目标是在收到这 10 个 ACK 后,cwnd 的总增量为 1 个 MSS。

那么,将这个总增量平均分配到每个到来的 ACK 上,就是最自然的方法。

每个 ACK 应该带来的增量 = 总增量 / ACK 数量 = 1 MSS / 10。

这里的 10 正好是当前 cwnd 能容纳的段数,即 cwnd / MSS。

所以,每个 ACK 带来的增量 = 1 MSS / (cwnd / MSS) = MSS * MSS / cwnd (如果 cwnd 以字节为单位),或者更通俗地写成 MSS / cwnd。

结论: 这个公式 cwnd += MSS / cwnd 是一种平滑的、在 RTT 周期内实现 +1 MSS 目标的工程实现。乘性减窗 (Multiplicative Decrease, MD)当网络发生拥塞(即检测到丢包)时,TCP 必须迅速降低其发送速率,以缓解网络压力。这个反应必须是剧烈的。

TCP 的策略是将 cwnd 直接 减半 (cwnd = cwnd / 2)。这种大幅度的削减能够快速为网络“降温”,为恢复稳定创造条件。

“锯齿”形的 cwnd 变化AIMD 算法导致 cwnd 的变化呈现出一种非常典型的“锯齿状”模式。

这种不断探测(增加)和快速后退(减半)的机制,使得 TCP 能够动态地适应网络负载的变化,并在多个 TCP 流之间实现相对的公平。

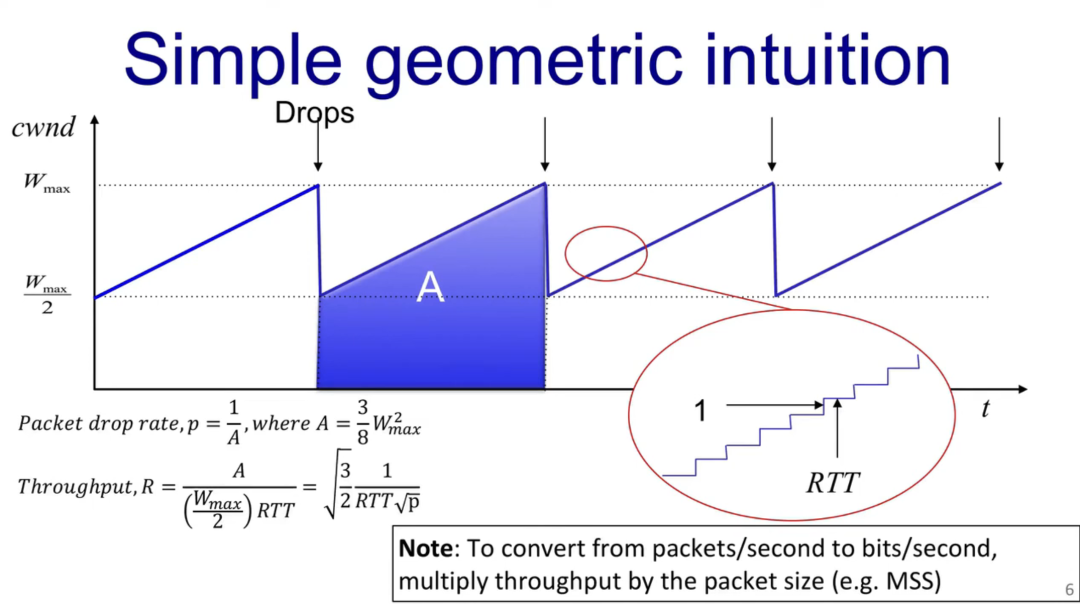

然而,AIMD 也有一个固有的问题:它的吞吐量与 1/√p(p 是丢包率)成正比,与 1/RTT 成正比。这意味着,RTT 越长的连接(例如跨国连接),其吞吐量会越低,因为它增加 cwnd 的速度更慢。这在一定程度上惩罚了距离较远的连接。

为什么与 1/RTT 成正比? 这个比较好理解。吞吐量的基本定义是 窗口大小 / 时间。在这里,就是 cwnd / RTT。在一个 RTT 时间内,我们最多可以发送 cwnd 大小的数据。因此,RTT 越长,单位时间能发送的轮次就越少,吞吐量自然就越低。为什么与 1/√p 成正比? (p 是丢包率)想象一下 AIMD 的“锯齿”图。cwnd 从 W/2 增长到 W 时发生一次丢包。

在一个丢包周期内,发送的数据包总数约等于这个锯齿下方的面积。这个面积大致和 W² 成正比。

丢包率 p 的含义是“平均每发送 1/p 个包,就会发生一次丢包”。

因此,一个丢包周期内发送的数据包总数也约等于 1/p。

所以我们得出 W² ∝ 1/p,进而 W ∝ 1/√p。

因为吞吐量正比于平均窗口大小,而平均窗口大小又正比于最大窗口 W,所以 吞吐量 ∝ 1/√p 。

综合来看: 这个公式揭示了标准 TCP 的一个内在特性:在有损网络中,丢包率对吞吐量的影响是平方根级别的;而在高延迟网络中,RTT 对吞吐量的影响是线性的。这也解释了为什么长距离(高 RTT)连接在有少量丢包时性能下降如此明显。慢启动:快速启动,指数增长

如果一个新的 TCP 连接从一个很小的 cwnd (例如 1-3 个 MSS) 开始,使用 AIMD 的加性增长,那么它需要很多个 RTT 才能达到一个合理的窗口大小,这个过程太慢了。

为了解决这个问题,TCP 引入了 慢启动 (Slow-Start) 机制。虽然名字里有“慢”,但它的增长方式实际上是 指数级 (exponential) 的,非常快。

为什么叫慢启动呢? 这是一个历史遗留的命名问题,关键在于“和谁比”。在“慢启动”算法被发明之前,TCP 连接一旦建立,发送方会立即向网络中注入接收方窗口 (rwnd) 允许的全部数据。如果网络中间某个路由器处理不了这么大的瞬时流量,就会立即导致拥塞和大量丢包。

相比于那种“瞬间洪水”式的野蛮行为,从 cwnd=1 开始,然后以指数级增长的方式“慢慢地”将数据注入网络,已经是一种非常“温柔”和“缓慢”的启动方式了。所以,“慢启动”的“慢”是相对于过去那种简单粗暴的实现而言的。

初始阶段 :连接建立后,cwnd 被初始化为一个较小的值,例如 IW (Initial Window),通常为 2-4 个 MSS,在现代系统中甚至可以达到 10 个 MSS。指数增长 :在慢启动阶段,每收到一个 ACK,cwnd 就会增加 1 个 MSS。这意味着,每经过一个 RTT,cwnd 就会 翻倍 (具体可以参考下面的例子)。退出条件 :慢启动阶段会在以下两种情况之一发生时结束:当 cwnd 的值超过一个预设的 慢启动阈值 (slow-start threshold, ssthresh) 时,TCP 会从慢启动阶段切换到拥塞避免阶段(即 AIMD 的加性增长)。

当检测到丢包时。

慢启动的目的是在连接初期快速探测网络的可用容量,尽快将 cwnd 提升到一个合理的量级,然后再转入更为谨慎的 AIMD 阶段。

MSS (Maximum Segment Size) 的确定MSS 并不是一个固定的常量,而是在 TCP 连接建立的“三次握手”阶段,由通信双方 协商 确定的。它的核心目标是尽可能地利用网络链路的承载能力,同时避免 IP 层的数据包分片。

MSS 的大小受到链路层最大传输单元 MTU (Maximum Transmission Unit) 的限制。其理想计算公式为:

MSS = MTU - IP Header Size - TCP Header Size

协商过程:

在三次握手时,客户端在第一个 SYN 包中,通过 TCP 选项字段宣告自己的 MSS 值。服务器在返回的 SYN-ACK 包中,也会宣告自己的 MSS 值。最终,双方会选择两者中 较小 的 MSS 值作为本次连接的最终 MSS。这确保了任何一方发送的数据段都不会超过对方的处理能力。生产中的典型值:

在最常见的以太网(Ethernet)环境中,MTU 通常是 1500 字节。标准的 IP 头部大小为 20 字节,TCP 头部大小也为 20 字节(不含选项)。因此,最常见的 MSS 值为:1500 - 20 - 20 = 1460 字节。如果你在使用拨号上网(PPPoE),它会额外占用 8 字节,导致 MTU 为 1492 字节,MSS 则为 1452 字节。VPN 或其他隧道技术也可能进一步减小 MTU,从而影响 MSS 的取值。现代操作系统通常会自动处理这个协商过程。此外,还有一种更高级的机制叫 路径 MTU 发现 (Path MTU Discovery, PMTUD) ,它能动态地发现从源到目的地的整个路径上最小的 MTU,从而更精确地设置 MSS,但这已超出了基础讨论的范畴。

ssthresh (Slow Start Threshold) 的确定与 MSS 不同,ssthresh 是 TCP 发送方 内部维护 的一个状态变量,它不对外宣告,也无需协商。它的作用是作为慢启动和拥塞避免两种模式的切换“警戒线”。

初始值: 在一个 TCP 连接刚刚建立时,发送方对网络路径的状况一无所知。因此,ssthresh 通常会被设置为一个 非常大 的值(实际上是系统允许的最大接收窗口大小)。这样做是为了让“慢启动”阶段可以尽可能地发挥作用,不受限制地进行指数增长,直到第一次拥塞事件发生。

动态更新:ssthresh 的值在连接的整个生命周期中是动态变化的,其更新遵循一个核心原则: 当拥塞发生时,将 ssthresh 设置为当前拥塞窗口 cwnd 的一半 。

更精确地说,是 ssthresh = max(FlightSize / 2, 2 * MSS)。FlightSize 指的是已发送但未被确认的数据量,在大多数情况下约等于 cwnd。与 2 * MSS 取较大值的目的是为了防止 ssthresh 变得过小,导致网络性能低下。ssthresh 的本质是 TCP 的一种“记忆”: 它记录了上一次网络拥塞发生时窗口大小的一半,作为下一次探测网络容量时的“安全”起点 。

TCP 拥塞控制实战:一个完整例子的剖析

理论总是有些枯燥,让我们通过一个生动的例子,从头到尾观察一个 TCP 连接的 cwnd 是如何在各种算法的支配下动态变化的。

场景设定:

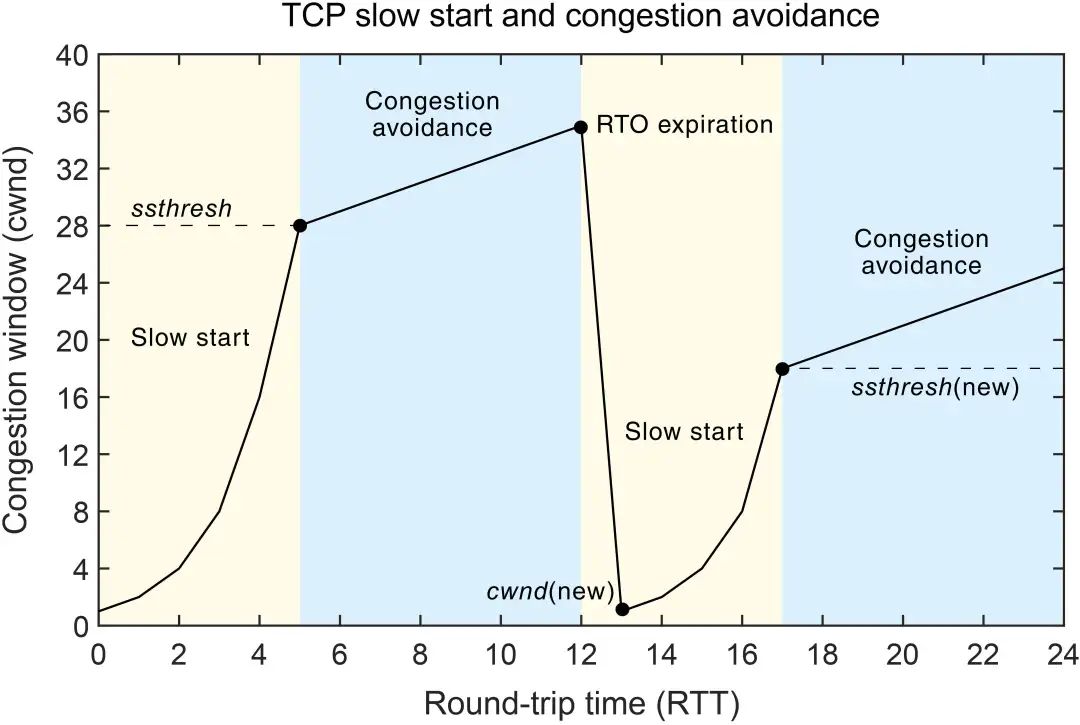

客户端 A 向服务器 B 发送一个大文件。我们假设 MSS = 1 KB,方便计算。连接刚建立,初始拥塞窗口 cwnd = 2 MSS (即 2 KB)。初始慢启动阈值 ssthresh 非常大 (例如 64 KB),在开始阶段不会限制 cwnd 的增长。第 1 阶段:慢启动 (Slow-Start)连接开始,TCP 首要任务是快速探明网络容量。

RTT 0:cwnd = 2 KB。A 发送 2 个数据包。RTT 1: A 收到 2 个 ACK。根据慢启动规则(每收到一个 ACK,cwnd 增加 1 MSS),cwnd 变为 2 KB + 2 * 1 KB = 4 KB。A 现在可以发送 4 个数据包。RTT 2: A 收到 4 个 ACK。cwnd 变为 4 KB + 4 * 1 KB = 8 KB。RTT 3: A 收到 8 个 ACK。cwnd 变为 8 KB + 8 * 1 KB = 16 KB。RTT 4: A 收到 16 个 ACK。cwnd 变为 16 KB + 16 * 1 KB = 32 KB。cwnd 的增长轨迹是 2 -> 4 -> 8 -> 16 -> 32,这是典型的指数增长。假设我们的 ssthresh 初始值就是 32 KB。现在 cwnd 达到了 ssthresh,慢启动阶段结束。

第 2 阶段:拥塞避免 (Congestion Avoidance)cwnd 已经到达了一个相对合理的水平,不能再野蛮增长了,需要进入谨慎的线性探测阶段。

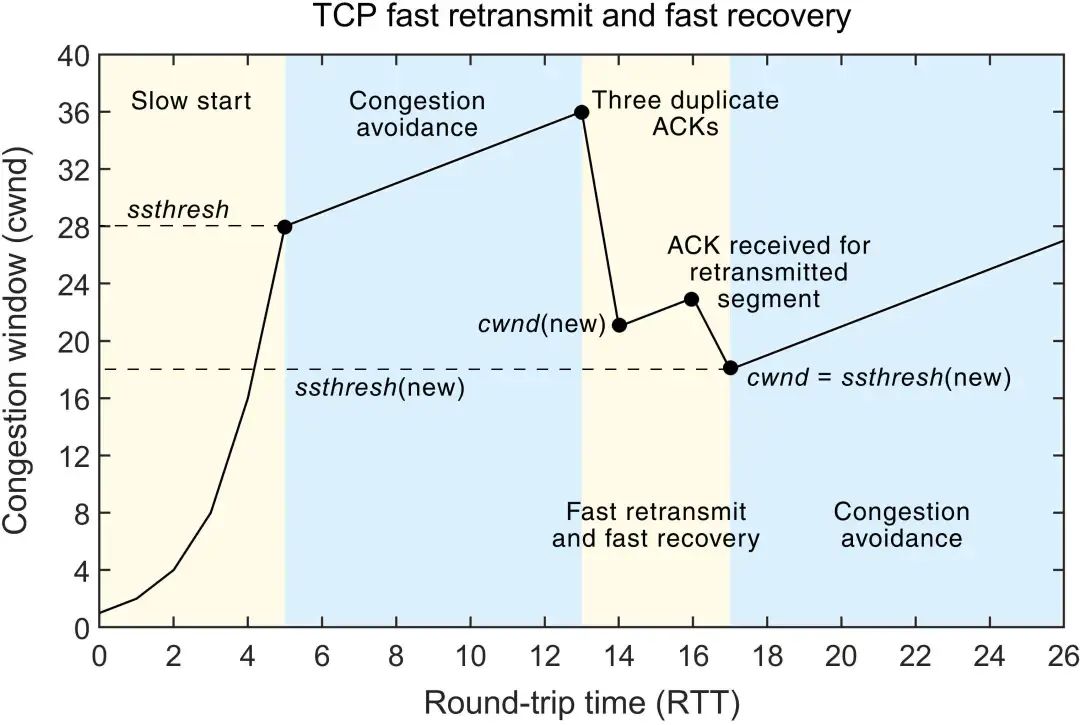

RTT 5:cwnd = 32 KB。A 发送 32 个包并全部收到 ACK。根据拥塞避免规则(每轮 RTT 增加 1 MSS),cwnd 变为 32 KB + 1 KB = 33 KB。RTT 6:cwnd = 33 KB。一切顺利。cwnd 变为 33 KB + 1 KB = 34 KB。... 这个过程持续进行,cwnd 缓慢增加。RTT n: 假设当 cwnd 增长到 40 KB 时,网络开始出现拥塞,A 发送的 40 个包中有一个不幸丢失了。第 3 阶段:拥塞事件 - 三次重复确认 (Reno 模式)接收方 B 没有收到丢失的包,但收到了它后面的一些包。于是 B 不断地对最后一个收到的、有序的包发送重复 ACK。很快,A 收到了三次重复的 ACK。

拥塞信号: 三次重复确认。这被认为是轻度拥塞的信号。触发机制: 快速重传 (Fast Retransmit) 与快速恢复 (Fast Recovery)。变量变化:A 立即重传丢失的那个包,不等待超时。ssthresh 被更新为当前 cwnd 的一半:ssthresh = 40 KB / 2 = 20 KB。这是新的“慢启动警戒线”。cwnd 不再降为 1,而是直接设置为新的 ssthresh 值:cwnd = 20 KB。TCP 直接进入 拥塞避免 阶段。第 4 阶段:新一轮的拥塞避免A 从 cwnd = 20 KB 开始,继续进行线性的加性增窗。

RTT n+1:cwnd = 20 KB。发送 20 个包,一切顺利。cwnd 变为 20 KB + 1 KB = 21 KB。RTT n+2:cwnd = 21 KB。cwnd 变为 21 KB + 1 KB = 22 KB。... cwnd 再次缓慢爬升。第 5 阶段:严重拥塞事件 - 超时 (Timeout)假设当 cwnd 增长到 26 KB 时,网络发生了严重的拥塞,A 发送的一个数据包及其重传包都丢失了,导致 A 在规定时间内没有收到任何 ACK,触发了 超时 (Timeout) 。

拥塞信号: 超时。这被认为是严重拥塞的信号。变量变化:ssthresh 更新为当前 cwnd 的一半:ssthresh = 26 KB / 2 = 13 KB。cwnd 被无情地重置为初始值:cwnd = 2 KB。TCP 重新进入 慢启动 阶段。TCP Congestion Control 经典图例:

TCP 没有 一个精确的“RTT 时间窗”来框定“这一轮”的 ACK。它依赖于一个更为优雅和强大的机制—— ACK 时钟 (ACK Clocking) 。

核心思想:事件驱动,而非时间驱动首先要明确,TCP 的拥塞控制算法不是基于一个固定的计时器去判断“一轮 RTT 是否结束”。它是一个 事件驱动 的系统,这个核心事件就是 收到 ACK 。

这个机制被称为“自时钟 (Self-clocking)”。可以这样理解:

发送方将一个窗口的数据包(例如 cwnd 个)发送到网络中。这些数据包在网络中传输,经过路由、排队,最终到达接收方。接收方在收到数据后,会返回 ACK。这些 ACK 同样需要经过网络传输才能回到发送方。关键在于: 发送方只有在收到一个“旧”数据包的 ACK 后,才被允许发送一个“新”的数据包。ACK 返回的速率,从根本上决定了发送方发送新数据的速率。如果网络通畅,ACK 回来得快,发送方的“时钟”就走得快,数据发送也快。如果网络拥塞,ACK 回来得慢,发送方的“时钟”自然就慢下来了,数据发送也随之减速。

如何实现“每轮 RTT”的规则?既然没有精确的 RTT 时间窗,那“每轮 RTT 增加 1 MSS”这种规则是如何实现的呢?

TCP 将“ 成功接收到一个 cwnd 大小数据的 ACK ”近似地看作“ 经过了一轮 RTT ”。

让我们回到拥塞避免的例子:

假设 cwnd = 32 KB,MSS = 1 KB。这意味着发送方在一个“RTT 周期”内,期望收到 32 个数据包的 ACK。“每轮 RTT 增加 1 MSS”的目标,就被分解到了这 32 个 ACK 事件上。每当收到一个 ACK,cwnd 就增加一小部分:1 MSS / 32。当所有 32 个 ACK 都顺利返回时,cwnd 的总增量正好是 32 * (1 MSS / 32) = 1 MSS。这正是 cwnd += MSS * MSS / cwnd 公式(当 cwnd 以字节为单位时)的直观体现。结论就是: TCP 不去“判断”一轮的 ACK 是否全部收到了,而是通过一个 平滑、累加 的方式,将宏观的“每轮 RTT”的目标,分解到微观的“每一次 ACK 到达”的事件上。ACK 的到达自然地驱动着窗口的增长,构成了 TCP 拥塞控制算法的脉搏。

解惑:详解快速重传与快速恢复这两个机制是 TCP Reno 相对于 TCP Tahoe 的核心改进,它们紧密协作,旨在更智能地处理轻度网络拥塞。

快速重传 (Fast Retransmit):拥塞的“哨声”快速重传是一种 丢包检测 机制。它的核心思想是,如果发送方连续收到了 三个或以上 的重复 ACK(例如,都要求确认同一个序列号),那么 TCP 就有充分的理由相信,这个序列号对应的数据包已经在网络中丢失了。

为什么是三次? 网络中的数据包有时会因为路由变化等原因发生 乱序 。收到一两个重复的 ACK 可能是由于乱序到达引起的,但收到三个就说明后续的数据包大概率已经到达,而中间的那个包丢失的可能性极高。

一旦触发快速重传,发送方会 立即重传 那个被认为丢失的数据包,而 不必等待超时计时器 (RTO) 到期 。这就是“快速”的含义。它大大缩短了因丢包而造成的传输中断时间。

快速恢复 (Fast Recovery):拥塞后的“手术刀”快速恢复是一个 拥塞控制 策略。它在快速重传被触发后 立即启动 。

它做什么?(Reno 的经典流程)

进入状态: 当快速重传触发时,TCP 进入快速恢复状态。执行操作:将 ssthresh 设置为当前 cwnd 的一半(ssthresh = cwnd / 2)。这步操作被称为“乘性减窗 (MD)”。将 cwnd 也直接设置为新的 ssthresh 值(cwnd = ssthresh)。注意: 与 Tahoe 不同,cwnd 没有降为 1,并且跳过了慢启动。维持与退出: TCP 会一直 保持 在快速恢复状态,直到收到一个 新的 ACK (即确认了被重传数据的 ACK)。收到这个新 ACK 后,TCP 就会 退出快速恢复 状态,并进入标准的 拥塞避免 阶段。存在退出快速恢复的说法吗? “快速恢复”是 TCP 的一个明确的 状态 。TCP 在进入这个状态后,会执行一系列特殊的操作,直到某个条件满足后才会 退出 该状态。

TCP 拥塞控制的演进史

TCP 拥塞控制不是一蹴而就的,而是经历了几十年的发展和迭代。其中最重要的几个版本是 Tahoe、Reno 和 NewReno。

TCP Tahoe (1988) - 开创者为了解决 1980 年代末期的“拥塞崩溃”问题,TCP Tahoe 首次引入了完整的拥塞控制机制:

核心机制 :同时包含了慢启动和拥塞避免 (AIMD)。丢包检测 :通过两种方式推断丢包:超时 (Timeout) :发送数据后在规定时间内未收到 ACK。

三次重复确认 (Triple Duplicate ACKs) :连续收到三个相同的 ACK,表明接收方收到了后续的数据包,但中间有一个包丢失了。

策略 :无论是由超时还是由三次重复确认检测到丢包,Tahoe 的处理方式都非常“激进”:将 ssthresh 设置为当前 cwnd 的一半。

将 cwnd 重置为 1 个 MSS。

重新进入 慢启动 阶段。

这种“一刀切”的方式虽然有效,但在网络只是轻微拥塞(例如只丢了一个包)时,将 cwnd 降至 1 会导致吞吐量的巨大抖动。

TCP Reno (1990) - 优化者TCP Reno 在 Tahoe 的基础上进行了重要优化,它认为“三次重复确认”和“超时”是两种不同程度的拥塞信号。

快速重传 (Fast Retransmit) :当收到三次重复确认时,Reno 不再等待超时,而是立即重传丢失的那个数据段。快速恢复 (Fast Recovery) :这是 Reno 的精髓。在执行快速重传后,Reno 不会 将 cwnd 降至 1,而是:将 ssthresh 设置为当前 cwnd 的一半。

将 cwnd 直接设置为新的 ssthresh 值(而不是 1)。

直接进入 拥塞避免 阶段(加性增长),跳过了慢启动。

这种机制使得在发生单个丢包时,TCP 的吞吐量下降得不那么剧烈,恢复得也更快。只有在发生更严重的“超时”事件时,Reno 才会像 Tahoe 一样将 cwnd 降至 1 并重新开始慢启动。

TCP NewReno (1996) - 完善者TCP Reno 在处理单个窗口内发生 多个丢包 的情况时表现不佳。当第一个丢失的包被重传并确认后,Reno 就会退出快速恢复状态,但此时窗口内可能还有其他丢失的包,这会导致吞-吐量的多次剧烈下降。

TCP NewReno 优化了快速恢复算法,使其能够更好地处理单个窗口内的多个丢包事件,从而提高了网络传输的稳定性和效率。

Reno 的“快速恢复”有一个致命缺陷:它只能很好地处理单个窗口内的 一次 丢包。如果一个窗口内有多个包丢失了,Reno 就会“精神错乱”。

Reno 的问题场景:

假设发送方在一个窗口内发送了 10 个包(#1 到 #10)。其中 #3 和 #5 都丢了。接收方收到 #1, #2, #4。于是不断发送针对 #2 的重复 ACK。发送方收到三次重复 ACK,触发快速重传,重传 #3,并进入快速恢复(cwnd 减半)。假设重传的 #3 成功到达。接收方现在可以确认到 #4 了,于是发回一个对 #4 的新 ACK。问题来了: Reno 收到这个新的 ACK (被称为部分 ACK,因为它没有确认所有已发送的数据) 时,会错误地认为网络拥塞已经解除,于是 立即退出快速恢复 状态,并将 cwnd 设置回 ssthresh 。但实际上 #5 仍然是丢失的!很快,发送方又会收到针对 #4 的重复 ACK,不得不再次触发快速重传和快速恢复,导致 cwnd 再一次减半。这使得吞吐量恢复得非常慢。NewReno 的优化:

NewReno 在收到部分 ACK 时, 不会立即退出快速恢复 。它会判断出“哦,我重传的包被确认了,但对方没有确认到最新的数据,这说明窗口里肯定还有别的包也丢了”。于是,NewReno 会立即重传它推断出的下一个丢失的包(在这个例子里是 #5),并 保持在快速恢复状态 ,直到所有在进入该状态时“在途”的数据包都被确认为止。这样,NewReno 用一次快速恢复过程,解决了单个窗口内的多次丢包问题,避免了 cwnd 的多次惩罚性下降。下面是一个简单的对比表格:

事件

TCP Tahoe 的响应

TCP Reno / NewReno 的响应

超时 (Timeout)

ssthresh = cwnd/2

, cwnd = 1, 进入慢启动

ssthresh = cwnd/2

, cwnd = 1, 进入慢启动

三次重复确认

ssthresh = cwnd/2

, cwnd = 1, 进入慢启动

ssthresh = cwnd/2

, cwnd = ssthresh, 进入 拥塞避免

总结与展望

TCP 拥塞控制是互联网能够稳定运行的基石之一,它体现了分布式系统中简单而强大的设计哲学。其核心目标可以总结为:

高吞吐量 (High Throughput) :高效利用网络资源。公平性 (Fairness) :确保不同数据流能公平共享带宽。快速响应 (Responsiveness) :快速适应网络条件的变化。分布式控制 (Distributed Control) :无需中央协调,易于扩展。从 Tahoe 的诞生,到 Reno 和 NewReno 的不断完善,TCP 拥塞控制的核心思想——基于丢包信号的 AIMD——在很长一段时间内都主导着互联网。

然而,时代在进步。在当今高带宽、高延迟(长肥网络)和无线网络环境下,仅依赖丢包作为拥塞信号已显不足。因此,更新的拥塞控制算法,如基于延迟的 TCP Vegas 、Google 开发的 BBR (Bottleneck Bandwidth and Round-trip propagation time) 以及目前 Linux 系统默认的 CUBIC,正在不断涌现和部署,以适应更加复杂的网络环境。

但无论技术如何演进,理解 TCP Tahoe 和 Reno 所奠定的基础,依然是每一位网络学习者和工程师的必修课。