解读《金融业数据库替换能力评估报告》

近日,由第一新声发布《2025年中国金融业数据库 国产替代能力评估报告 》。此份报告由第一新声智库连续多年追踪研究,并于今年启动问卷征集、专家访谈等专项调研工作,累计回收300余份有效问卷,其中金融业专项问卷103份,并结合大量专家的定性研究内容,最终完成此份报告。报告可以真实反映出金融业数据库当前替换进程、核心问题、主流厂商及能力对比等,报告结尾部分的 TOP10 厂商,可以供金融从业者更好地选择。本人也参与到此份报告的编写中,贡献微薄力量。下文,就是针对报告内容的一点个人解读。

1. 金融业数据库替换现状调查

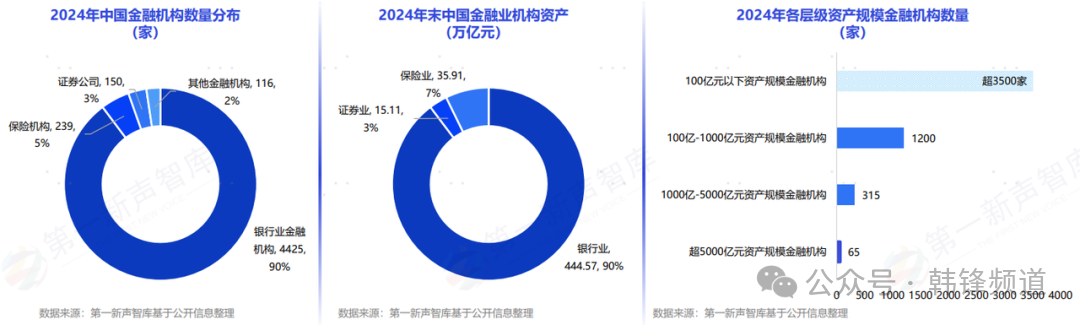

报告的第一部分,重点谈到了金融业数据库的现状及痛点问题。

1.PNG

1.PNG

首先从此次报告的问卷样本来看,无论从人员规模和数据库应用情况,均存在很大的差异。其中头部的大型机构和尾部的小型机构占据一定比例,但超半数以上的是中等体量规模的金融机构。这种多元分布的格局也意味着,不同规模机构在数据库替换上完全不在一个量级。大型金融机构数据规模巨大、复杂度高,但同时人员技术储备占优;而中小型机构则明显不同,其更为关注成本与敏捷性。因此,一套在大型机构成功的“完美”替换方案,照搬到中小机构可能显得臃肿且昂贵。金融机构需正视自身规模与业务特性的独特性,在借鉴他人经验时,应重点参考其方法论和风险应对思路,而非具体技术方案,从而制定出最适合自身的替换策略。

2.PNG

2.PNG

上图则更进一步印证这一观点,不同金融机构从资产规模这一指标就能看出差异性。中小金融机构占据相当大的比例。下面进一步从银行规模和系统分级去拆解考虑

3.PNG

3.PNG

以银行为例,不同体量的银行的系统规模差异就很大;同一银行内系统的分类也有着明确的要求,占有少数的A类系统虽然数量不多,但占用了最多的科技投入,也是替换的重中之重。从下文中我们也可以看到,不同体量的金融机构和不同类型的系统替换比例差异很大。那么当前的替换程度又如何了呢?

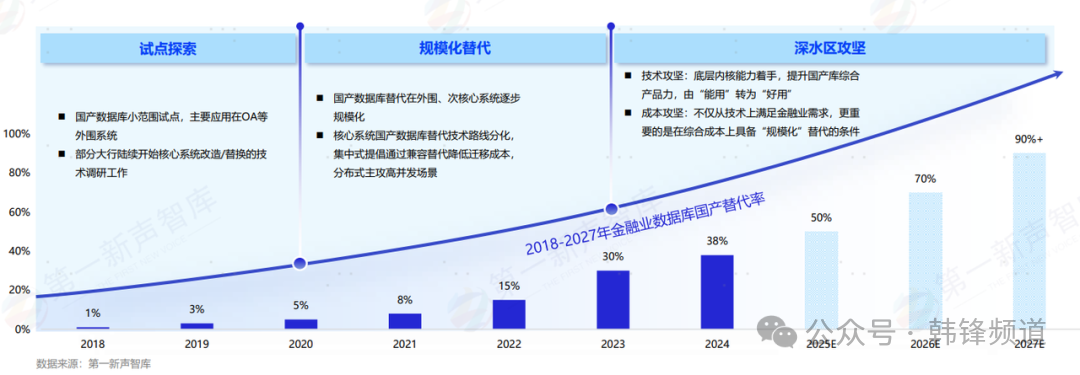

4.PNG

4.PNG

从发展历程来看,国产数据库在金融业使用,产品经历了从“可用”到“好用”的跨越,使用规模上从“局部试用”到“规模化推广”。但我们还要清醒的看到,国产数据库的真实替代率仍然不高,还有很长的一段路要走。就在报告发布之后,某微信群里就有小伙伴提问谈到金融业数据库不都替换完了嘛?为什么跟报告中的数据感觉差异很大?这就是典型的“幸存者偏差”,从外部大会、媒体报道等多方面了解的信息与真实情况存在的差异。那真实情况又如何呢?

5.PNG

5.PNG

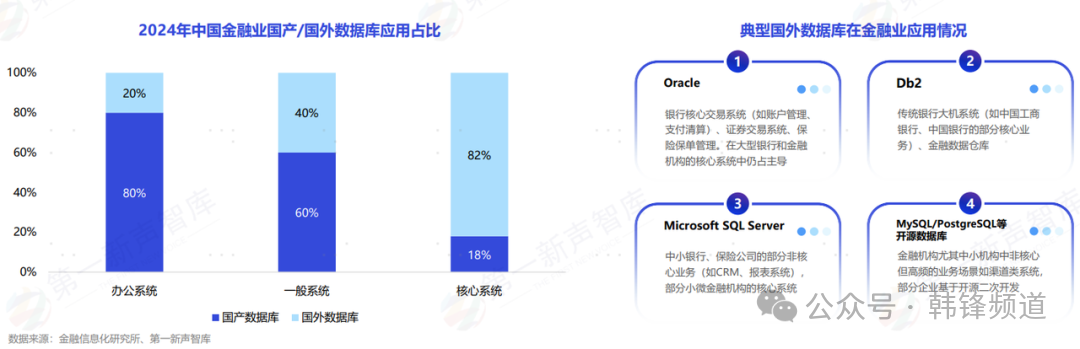

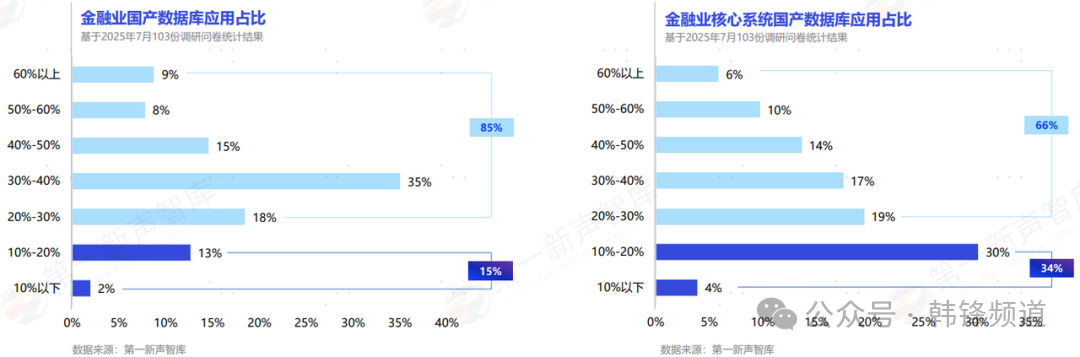

6.PNG

6.PNG

7.PNG

7.PNG

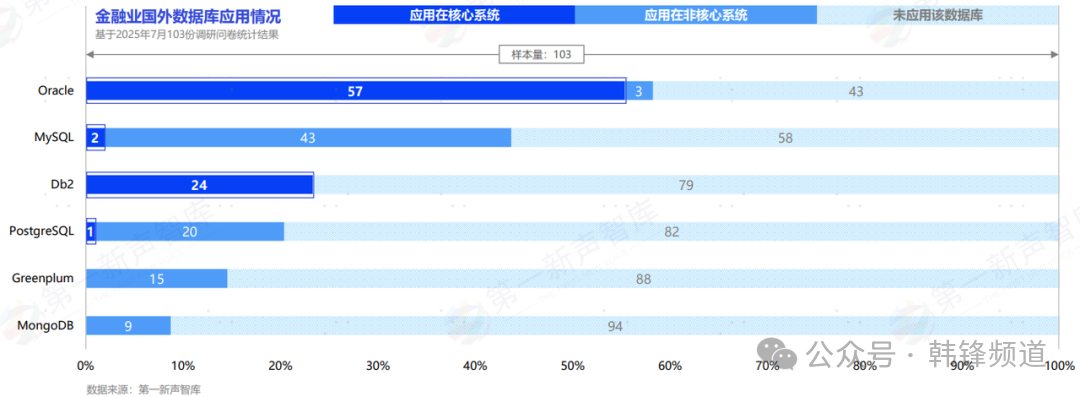

上面三张图可以从多个侧面反映出金融业数据库使用现状。一方面,不同业务系统之间,数据库国产化率差异巨大;早期以办公类为主的系统多已替换,但到核心类仍然比例不高,其核心问题在于核心系统对数据库要求极高,替换存在很大风险,因此动作比较慢。另一方面,国外数据库中以Oracle、DB2为代表的商业产品及MySQL、PostgreSQL为代表的开源产品占据了较大份额;其背后原因多是在于稳态与敏态业务不同的技术选型所致。

2. 数据库国产替代关键痛点分析

1)国产数据库内核力不足是主因 8.png

8.png

根据调查指出,金融业数据库国产替代在2027年实现能替就替的全面替代目标面临较大挑战。其核心在于国产数据库产品力不足所致。前期,国产数据库初步实现了“可用”模板,但随着替代进程深入,底层内核能力不足问题愈发凸显,直接导致核心功能缺失、性能表现不佳、综合成本高等。根据第一新声智库调研显示,当前国产数据库在功能、性能、兼容性等维度的问题并非孤立存在,而是源于底层内核能力的不足。这种基础技术缺陷引发了综合产品力弱、运维成本高、生态建设难、用户接受度低、应用反馈不足、技术迭代慢的恶性循环。特别是在金融业的极高标准要求下,内核能力的不足直接导致国产数据库难以满足核心系统的稳定性、一致性、高性能等需求,进而影响了金融机构的替代信心和进度,形成了技术缺陷、生态弱势、替代困难的连锁反应困局。

2)Oracle 成为金融业替换“头号目标” 9.png

9.png

Oracle数据库在金融业中的地位无需多言,从国内近20万的Oracle DBA可见一斑。可以说Oracle在数据库树立了一个非常高的“标杆”,国内在近二、三十年里也基于Oracle累积了大量IT资产。国产数据库如何撬动这块市场、复用已有生态、保护好已有资产成为国内数据库厂商需共同面对的问题。这也是我们看到国产数据库大量将Oracle兼容性作为核心能力来构建的初衷。

3)批量替换中规模与成本的矛盾 10.png

10.png

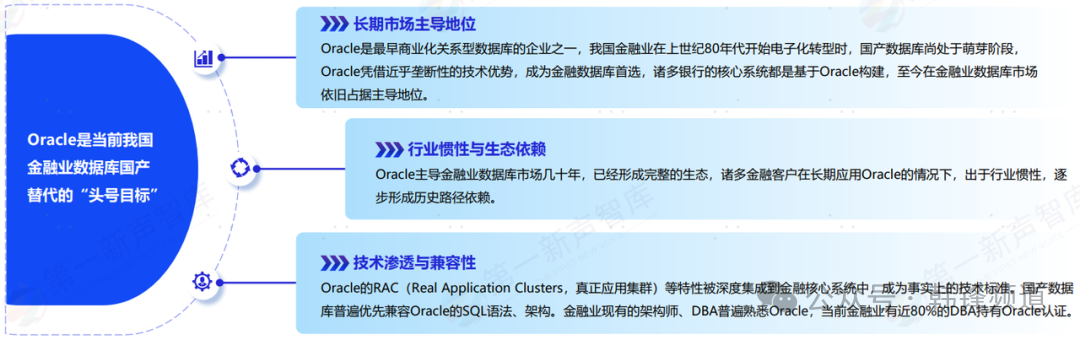

曾几何时,在数据库替换中面对国产数据库能力不足的通病,采用大量硬件堆砌或利用分布式扩展能力来掩盖单点不足成为普遍的一种选择。这种方式在局部试点中是没有问题,但当面临大量系统的批量化替换时,其背后隐藏的成本矛盾则会突显。这里所说的成本,不仅仅是硬件资源的大量投入,还包括如架构变化后所带来的应用改造适配等多方面的成本影响。这也是为何数据库国产化替换进程没那么快的原因之一。以往很多“好的案例”,在真正批量化使用中却无法效仿,金融业者普遍面临的三无问题(无钱、无人、无时间)。

4)悬在头上的“达摩克利斯之剑” 11.png

11.png

作为数据库替换的核心,是在于对底层技术栈的“自主可控”。这是做替换的作为核心的诉求,然而一个不可回避的问题是开源与自主可控问题。众所周知,国产数据库绝大多数都是基于开源(或少部分购买商业)的方式构建而成,真正完全自研的少之又少。上述方式虽然加速了产品的成熟度及商业化进程,但也不避免带来多重风险隐患。金融业作为涉及国计民生的关键行业,对安全性尤为关注。基于开源构建,并不代表不具备自主可控能力,关键在于其消化吸收能力。一方面各厂商提供如核心代码自主率的证明,一方面诸如国测考试对厂商进行真刀真枪的考核;但无论是那种方式还都无法真正反映厂商自主能力,更多的还是要从核心技术解读、复杂问题分析、故障排查与修复、产品规划与演进等多个角度来综合判断。

3. 替换能力评估的 TOP 10 厂商

作为此次重点部分,报告从多个维度分析了国产数据库厂商及产品在替换能力的表现,最终选择 TOP 10 厂商。这一厂商的列表,可以说在一定程度上代表了国产数据库的最高水平。

1)替换能力评估标准 12.png

12.png

首先在评估标准上,这里根据问卷调查及部分专家建议,从多个维度进行评估并有着不同的权重。排在第一位的是所谓数据库核心能力,也就是最为常见的可用性、一致性等这些。这往往是一些最为朴素的诉求,也是数据库最应该承担的能力。其实在金融行业,很多所谓花俏的功能是不建议的使用,更受到关注的反而是这些基础能力。所谓数据库要“皮实、可靠、不丢数”是最起码得要求。排在第二的是性能,注意这里说的性能可不是一两个很漂亮的TPCC报告之类,而是在真实业务场景下的性能表现。经常听到对国产数据库的吐槽就是性能不行,其核心就在于针对复杂多变的场景的适应能力不足,无法真正担负起核心关键业务。第三则是兼容性,这里不仅仅包括语法兼容、语义兼容、甚至包括上下游生态兼容等,这更多是为了保护好现有资产,避免大量的建设工作,这也意味着更少的投入和更低的风险。此外,包括安全可控、TCO等也是大家都比较关注的。

2)构建心中的 TOP 10报告的后半部分,则从多个维度对主流厂商进行排名,包括可用可靠性、性能(单节点)、Oracle 功能兼容、安全可控、TCO最优、产品综合能力、最佳生态、品牌影响力、市场渗透率、市场综合能力。这里不展开榜单内容,而是想从一个角度切入谈谈如何构建自己心中的TOP 10厂商。作为数据库的使用者,常常面临的一个痛点就是无从选择、无法比较,厂商产品众多、技术路线各异,看PPT都是“完美”产品,自己用又怕变成小白鼠...

13.png

13.png

那么如何构建自己心中的评价体系呢?参照上图,我们可以看到厂商很多的市场宣传重点,这也代表着厂商产品的定位及方向。那么作为评判人,首先要做的就是从业务出发,搞清楚自己的诉求,你需要什么样的库?例如厂商说我可以做多模向量,但用户根本没这个诉求,显然这个产品对我不太合适。再如厂商说我可以做一比一平替,那么对于已有数据库迁移过来就很有意义。其次,看其背后的技术原理及架构,即所谓的核心能力强不强,很多产品从原理上看就可以大致判断其上限与下限,其哪些场景是不合适的,这些通过一两次交流及公开材料不难获得。第三,看场景、看案例、看解决方案,这些代表着产品经过的实践过程,从中看到跟自己诉求是否吻合,也代表着以往是有有人也趟过这条路。第四,则是测试、测试、再测试,拿自己真实业务场景测试,真正做到心中有数。

4. 国产数据库技术发展趋势

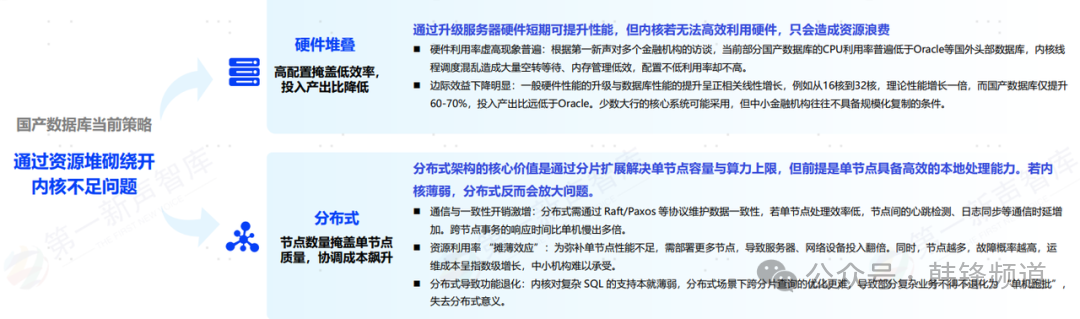

1)一体化融合架构 14.png

14.png

集中式与分布式,是数据库常见的两种技术架构,那么一体化融合架构正是着眼于将这两种架构有机整合。其优势在于实现了技术特性的最佳融合与业务场景的全面覆盖,通过统一引擎同时提供集中式部署的高性能(单机TPC-C达百万级tpmC)与强一致性(ACID事务保障),以及分布式部署的弹性扩展(支持千节点集群)与高可用性(RTO<30秒),使金融机构能够根据业务特征灵活选择部署模式——如核心交易系统采用集中式确保低延迟,互联网业务选用分布式实现水平扩展。这种架构有效解决了传统技术路线"二选一"的局限,既降低了混合架构的运维复杂度(管理成本降低40%),又规避了不同数据库间的数据同步难题(消除ETL延迟),成为支撑金融业从传统核心系统到新型互联网业务的全场景数据库解决方案。

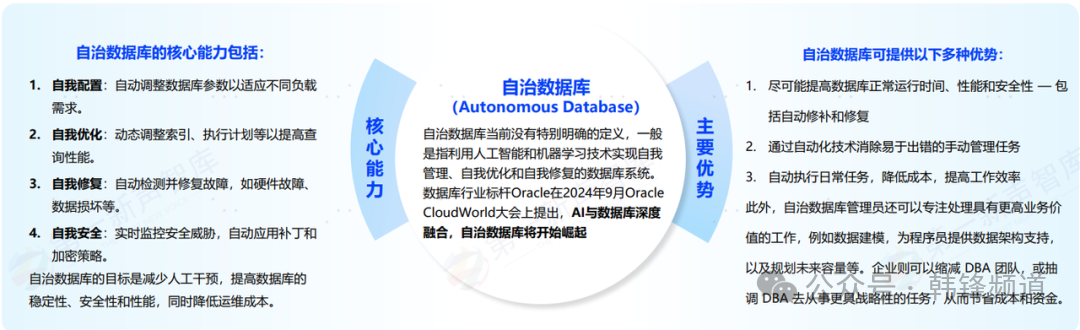

2)AI赋能数据库 15.png

15.png

AI4DB是另一个热点方向,如何将AI能力赋能数据库发展,实现正在意义的自动驾驶数据库成为后续发展的方向之一。其背后则代表着更为易用、更低成本、更趋安全的数据库产品。

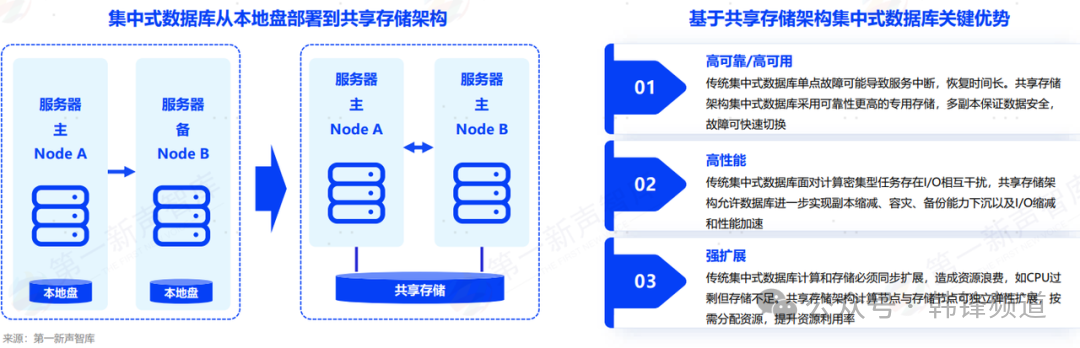

3)RAC架构再赢关注 16.png

16.png

曾几何时,Oracle RAC架构是作为核心关键场景的数据库首选方案,但国产数据库在这一领域过去二、三十年进展不大;但在最近几年有了明显的改善,以崖山、达梦、南大通用等一批厂商为代表,均纷纷拿出了自己的RAC产品或方案。那么针对金融业务(特别是关键核心场景),RAC架构仍然具有着不可替代的优势,相信随着国产产品在这一领域的持续突破,未来在金融数据库替换改造中必将扮演着愈发重要的角色。