Linux内核I/O机制全解析:高效数据传输的底层密码

在当今数字化时代,数据犹如企业的生命线,其传输效率直接关系到系统性能与用户体验。而 Linux 内核作为众多服务器与高性能计算系统的核心,其 I/O 机制在这场数据传输的 “竞速赛” 中扮演着关键角色。你是否好奇,为何在海量数据并发读写的场景下,Linux 系统仍能保持高效稳定?当我们在服务器上部署应用,进行文件存储、网络通信时,数据如何在 Linux 内核的指挥下,精准且迅速地穿梭于内存、磁盘与网络之间?这背后,Linux 内核 I/O 机制的设计与优化堪称精妙绝伦。

从基础的文件系统操作,到复杂的块设备管理;从高效的缓存机制,到先进的 I/O 调度算法,每一环都紧密相扣,协同实现数据的高效传输。接下来,让我们一同深入 Linux 内核 I/O 机制的神秘世界,解锁其中的高效数据传输奥秘,探寻其如何在数据洪流中,为系统性能保驾护航 。

一、Linux内核 I/O 机制简介

在操作系统的复杂体系中,Linux 内核 I/O 机制宛如一座桥梁,连接着计算机的硬件设备与上层的应用程序 ,在整个系统的运行中扮演着极为关键的角色。从用户日常使用的文本编辑器保存文件,到服务器处理海量的网络请求,背后都离不开 Linux 内核 I/O 机制的高效运作。它负责管理和协调系统中所有的输入输出操作,确保数据能够准确、快速地在设备与内存之间传输,保障了系统的稳定运行和应用程序的流畅执行。接下来,让我们深入探索 Linux 内核 I/O 机制的奥秘。

在Linux中,I/O机制主要包括以下几个方面:

文件系统:Linux使用文件系统作为对外提供数据存储和访问的接口。文件系统可以是基于磁盘的,也可以是虚拟的,如procfs、sysfs等。通过文件系统,应用程序可以通过读写文件来进行输入输出操作。文件描述符:在Linux中,每个打开的文件都会分配一个唯一的整数标识符,称为文件描述符(file descriptor)。应用程序可以使用文件描述符进行对文件的读写操作。阻塞I/O和非阻塞I/O:在进行I/O操作时,可以选择阻塞或非阻塞模式。阻塞I/O会使调用进程在完成I/O操作之前被挂起,而非阻塞I/O则会立即返回,在数据未准备好时可能返回一个错误或特殊值。异步I/O:异步I/O是指应用程序发起一个读/写请求后不需要等待其完成就可以继续执行其他任务。当请求完成时,内核会通知应用程序并将数据复制到指定缓冲区中。多路复用:多路复用是一种同时监控多个输入源(例如套接字)是否有数据可读/可写的机制。常见的多路复用技术有select、poll和epoll。二、I/O 相关基本概念

2.1文件与文件描述符

在 Linux 的世界里,有一个著名的理念:“一切皆文件” 。这意味着不仅普通的文本文件、二进制文件被视为文件,就连硬件设备,如磁盘、键盘、网络接口等,也都被抽象成文件来处理。这种统一的抽象方式,极大地简化了操作系统对各种资源的管理,也为开发者提供了一致的操作接口。例如,当我们向磁盘写入数据时,就如同向一个普通文件写入内容一样;读取键盘输入,也类似于从一个文件中读取数据。

而文件描述符(File Descriptor),则是 Linux 系统中用于标识和访问文件的关键概念。它是一个非负整数,就像是一把钥匙,进程通过它来打开、读取、写入和关闭文件。当一个进程打开一个现有文件或创建一个新文件时,内核会返回一个文件描述符给该进程,后续对这个文件的所有操作都将通过这个文件描述符来进行。在 Linux 系统中,标准输入(standard input)的文件描述符固定为 0,标准输出(standard output)是 1,标准错误(standard error)是 2 。

这使得程序在进行输入输出操作时,能够方便地与这些默认的输入输出源进行交互。比如,我们在编写 C 语言程序时,使用scanf函数从标准输入读取数据,实际上就是从文件描述符 0 对应的输入源获取数据;而printf函数向标准输出打印信息,就是向文件描述符 1 对应的输出源写入数据。

用户空间的应用程序通过系统调用(如open、read、write等),将文件描述符传递给内核空间 。内核根据文件描述符,在其维护的数据结构中找到对应的文件对象,从而进行实际的文件操作。例如,当应用程序调用read系统调用,传入文件描述符和读取数据的缓冲区等参数时,内核会根据文件描述符找到对应的文件,从文件中读取数据,并将数据填充到用户提供的缓冲区中。这种通过文件描述符进行交互的方式,保证了用户空间和内核空间之间数据传输的安全和高效。

2.2文件表与进程

每个进程在运行过程中,都会维护一个属于自己的文件表(File Table) 。这个文件表就像是一个记录册,记录了该进程当前打开的所有文件的相关信息。进程维护文件表的主要目的是为了有效地管理和跟踪自己所使用的文件资源。通过文件表,进程可以快速地找到某个文件描述符对应的文件信息,从而进行相应的操作。

文件表的结构通常包含多个字段,其中最重要的是文件描述符和对应的文件对象指针 。文件对象指针指向内核中真正描述文件的数据结构,这个数据结构包含了文件的各种属性,如文件的权限、大小、修改时间等,以及文件的当前读写位置等信息。当进程打开一个文件时,内核会创建一个新的文件对象,并在进程的文件表中添加一条记录,将文件描述符与该文件对象指针关联起来。

例如,当进程执行open("test.txt", O_RDONLY)系统调用打开一个名为test.txt的文件时,内核会创建一个文件对象来表示这个文件,并为该文件分配一个文件描述符(假设为 3),然后在进程的文件表中添加一条记录,使得文件描述符 3 与这个文件对象指针建立联系。

当进程关闭一个文件时,会从文件表中删除对应的记录 。比如,当进程执行close(3)系统调用关闭刚才打开的文件时,内核会根据文件描述符 3 在文件表中找到对应的记录并删除,同时释放与该文件对象相关的资源(如果没有其他进程引用该文件对象的话)。这样,文件表始终保持着对进程当前打开文件的准确记录,确保进程能够正确地管理和操作这些文件资源。在多文件操作的场景中,文件表的存在使得进程能够有条不紊地处理多个文件,避免了文件资源的混乱和冲突。

三、Linux内核 I/O 模型

3.1阻塞 I/O 模型

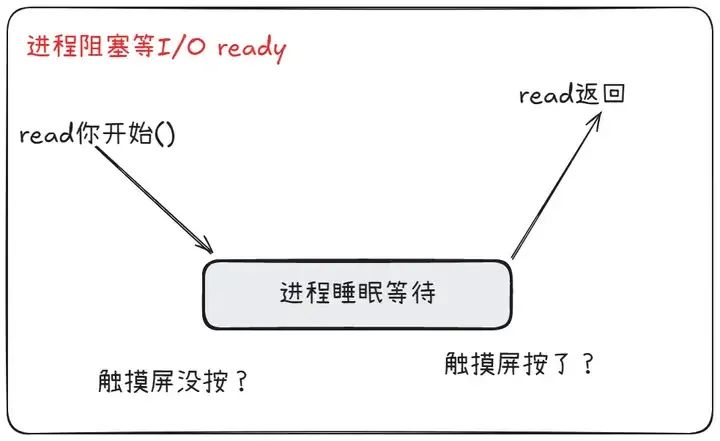

阻塞 I/O 模型是最为基础和直观的 I/O 模型 。在这种模型下,当应用程序执行一个 I/O 操作(如调用read函数读取文件)时,程序会被阻塞,也就是暂停执行,直到 I/O 操作完成,数据被成功读取到用户空间的缓冲区中,或者发生错误。可以将其想象成在餐厅点餐,你点完菜后,就只能坐在那里干等,直到服务员把你点的菜端上来,期间你什么其他事情都做不了。

以简单文件读取为例,当应用程序调用read函数读取文件时,内核会去磁盘中读取相应的数据 。由于磁盘 I/O 操作相对较慢,在数据读取的过程中,应用程序会一直处于阻塞状态,CPU 资源被闲置,无法执行其他任务。直到数据从磁盘读取到内核缓冲区,再被拷贝到用户指定的缓冲区中,read函数才会返回,应用程序才会继续执行后续的代码。这种模型的优点是实现简单,逻辑清晰,对于 I/O 操作不频繁、并发量较低的场景来说,是一种可靠的选择。

然而,它的缺点也很明显,在 I/O 操作过程中,线程会被阻塞,无法处理其他任务,这在高并发场景下会导致系统性能大幅下降。例如,在一个同时处理多个客户端请求的服务器中,如果使用阻塞 I/O 模型,每个请求都可能导致线程阻塞,当请求数量较多时,服务器将无法及时响应其他请求,造成大量请求积压。

一般来说,进程阻塞,等待IO条件满足才返回,有个例外,阻塞可以被信号打断:

在Linux信号处理机制中,SA_RESTART标志的行为特性对系统调用的中断恢复有重要影响。当通过sigaction()显式设置SA_RESTART标志时(如act.sa_flags |= SA_RESTART),若阻塞中的系统调用(如read())被信号中断,虽然信号处理函数会被正常调用执行,但由于该标志的作用,内核会自动重新进入并继续执行被中断的系统调用,使得进程继续保持阻塞状态。

值得注意的是,如果使用传统的signal()函数注册信号处理器,其底层实现会通过sigaction()自动设置SA_RESTART标志位,因此与显式设置该标志具有相同效果——这解释了为何在默认情况下,使用signal()注册的信号处理器不会导致诸如read()之类的阻塞调用因信号中断而提前返回。这种设计既保证了信号处理的及时响应性,又维持了系统调用的连续性要求。

3.2非阻塞 I/O 模型

非阻塞 I/O 模型与阻塞 I/O 模型截然不同 。在非阻塞 I/O 模型中,当应用程序执行 I/O 操作时,内核不会让应用程序阻塞等待 I/O 操作完成。相反,无论 I/O 操作是否完成,系统调用都会立即返回。如果数据还没有准备好,系统调用会返回一个错误代码,比如EAGAIN或EWOULDBLOCK ,表示当前操作无法立即完成,应用程序可以继续执行其他任务,而不需要一直等待。这就好比你在餐厅点餐时,点完菜后服务员告诉你菜还没做好,让你先去忙别的,过会儿再来看看,你可以在这段时间内去做其他事情,而不是干等着。

与阻塞 I/O 模型相比,非阻塞 I/O 模型最大的区别在于应用程序不会被阻塞 。在高并发场景下,非阻塞 I/O 模型具有明显的优势。例如,在一个处理大量并发网络连接的服务器中,使用非阻塞 I/O 模型,服务器可以同时处理多个客户端的请求,而不会因为某个客户端的 I/O 操作未完成而阻塞其他客户端的请求处理。服务器可以在等待一个客户端数据的同时,去处理其他客户端的请求,大大提高了系统的并发处理能力。然而,非阻塞 I/O 模型也并非完美无缺。由于应用程序需要不断地轮询检查 I/O 操作是否完成,这会消耗大量的 CPU 资源,导致 CPU 利用率过高。而且,非阻塞 I/O 模型的编程复杂度较高,需要开发者更加细致地处理错误和状态,增加了开发和维护的难度。

3.3I/O复用模型

I/O 复用模型是一种高效的 I/O 处理方式 ,它允许应用程序在一个线程中同时监控多个 I/O 描述符(如文件描述符、套接字等)的状态变化 。常见的 I/O 复用模型有select、poll和epoll 。它们的基本原理都是通过一种机制,让应用程序可以在一个线程中同时等待多个 I/O 事件的发生(如可读、可写、异常等),而不需要为每个 I/O 描述符创建一个单独的线程。以select为例,它的工作机制是应用程序将需要监控的 I/O 描述符集合传递给select函数,select函数会阻塞等待,直到这些描述符中的一个或多个有事件发生(比如有数据可读)。

当有事件发生时,select函数返回,应用程序可以通过检查返回的描述符集合,来确定哪些描述符上发生了事件,然后对这些描述符进行相应的 I/O 操作。poll的工作原理与select类似,不过它在处理描述符集合时的方式有所不同,并且没有最大描述符数量的限制(而select在某些系统中有最大描述符数量的限制)。

select()处理流程:

a.告诉系统,要关注哪些IO请求;b.阻塞等待,直到有IO就绪,select返回;c.主动查询是哪个IO就绪,然后响应该IO;d.重新关注新的IO请求;epoll是 Linux 内核为处理大规模并发 I/O 而设计的一种 I/O 复用机制 ,它相比select和poll有更高的效率。epoll使用事件驱动的方式,当有 I/O 事件发生时,内核会将这些事件通知给应用程序,而不需要应用程序像select和poll那样去轮询检查所有的描述符。epoll通过epoll_create创建一个epoll实例,然后使用epoll_ctl将需要监控的 I/O 描述符添加到这个实例中,最后通过epoll_wait等待事件的发生。这种方式大大减少了系统调用的开销,提高了系统的性能。在网络编程中,I/O 复用模型有着广泛的应用。

例如,在一个高性能的 Web 服务器中,使用epoll可以高效地处理大量的并发连接,服务器可以在一个线程中同时监控多个客户端连接的状态,当有客户端发送数据时,能够及时响应并处理,极大地提高了服务器的并发处理能力和性能。

epoll与select的不同:

a.将注册IO请求和等待事件触发分离开;b.返回后,直接告诉哪些IO就绪,不用再主动查询;当IO数量不多时,可以用select或epoll,但当IO非常多时,比如大型网络应用,响应多个IO请求时,用epoll效率远高于select;signal io方式,都是read/write阻塞,底层实现,待IO就绪后,内核发送信号,唤醒阻塞;

比如读触摸屏应用,read被阻塞,只有触摸屏被按下,触发中断程序响应,读取触摸屏行为数据后,内核发送信号唤醒APP的等待,APP读到触摸动作信息,做相应业务处理。

3.4信号驱动 I/O 模型

信号驱动 I/O 模型是一种异步通知的 I/O 模型 。它的工作流程是这样的:应用程序首先通过sigaction函数注册一个信号处理函数,当 I/O 事件(如数据可读)发生时,内核会向应用程序发送一个信号(如SIGIO信号) ,应用程序接收到这个信号后,会调用之前注册的信号处理函数来处理 I/O 操作。可以把这个过程想象成你在餐厅吃饭,你告诉服务员,菜做好了就叫你(注册信号处理函数),然后你可以继续做自己的事情(应用程序继续执行其他任务)。当菜做好了(I/O 事件发生),服务员就会来通知你(内核发送信号),你就去取菜(调用信号处理函数处理 I/O 操作)。

在这个模型中,信号处理函数起着关键的作用 ,它负责在接收到信号后,执行实际的 I/O 操作,如读取数据。信号驱动 I/O 模型适用于那些对实时性要求较高,并且 I/O 操作不频繁的场景。例如,在一些实时监控系统中,当有新的数据到达时,系统需要立即做出响应。使用信号驱动 I/O 模型,系统可以在数据到达时及时收到信号,并快速处理数据,满足实时性的要求。然而,信号驱动 I/O 模型也存在一定的局限性。由于信号的处理是异步的,可能会导致程序的执行流程变得复杂,增加调试和维护的难度。而且,信号的处理可能会打断正常的程序执行流程,对程序的稳定性产生一定的影响。

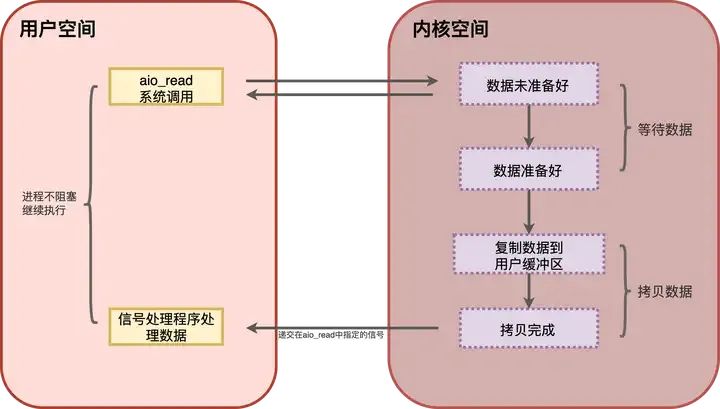

3.5异步 I/O 模型

异步 I/O 模型是一种高级的 I/O 模型 ,它的特点是应用程序在发起 I/O 操作后,不需要等待 I/O 操作完成,就可以继续执行其他任务。当 I/O 操作完成时,内核会通过回调函数、信号或者事件通知应用程序。这就好比你在餐厅点餐,点完后你可以去做其他事情,等菜做好了,餐厅会通过短信或者其他方式通知你(回调函数、信号或事件通知),你再去取菜。

异步 I/O 模型在提升系统 I/O 性能方面具有显著的优势 。在高性能存储系统中,异步 I/O 模型得到了广泛的应用。例如,在数据库系统中,当数据库需要读取或写入大量数据时,如果使用同步 I/O,线程会被阻塞,等待 I/O 操作完成,这会严重影响数据库的性能。

而使用异步 I/O,数据库可以在发起 I/O 操作后,继续处理其他事务,如查询、更新等,当 I/O 操作完成时,再进行相应的处理。这样可以大大提高数据库的并发处理能力和响应速度,满足大量用户同时访问数据库的需求。同时,异步 I/O 模型也减少了 CPU 的空闲等待时间,提高了 CPU 的利用率,使得系统资源得到更充分的利用。

四、I/O 机制的实现方式

4.1系统调用

在 Linux 内核 I/O 机制中,系统调用是应用程序与内核进行交互的重要接口 。其中,open、read、write、close等系统调用是最为常用的文件操作接口,它们在内核中的实现过程和相关参数含义对于理解 Linux 内核 I/O 机制至关重要。

open系统调用用于打开一个文件或创建一个新文件 ,其函数原型为int open(const char *pathname, int flags, mode_t mode); 。其中,pathname是要打开或创建的文件的路径名;flags是打开文件的标志,它可以是多个标志的按位或组合,常见的标志有O_RDONLY(只读打开)、O_WRONLY(只写打开)、O_RDWR(读写打开)、O_CREAT(如果文件不存在则创建)、O_EXCL(与O_CREAT一起使用,确保文件是新创建的,若文件已存在则返回错误)等;mode参数用于指定新创建文件的权限,只有在使用O_CREAT标志创建新文件时才会用到,它是一个八进制数,例如0644表示文件所有者具有读写权限,组用户和其他用户具有读权限。

在open系统调用的实现过程中,内核首先会根据pathname查找文件的inode 。如果文件不存在且设置了O_CREAT标志,内核会创建一个新的inode和文件。然后,内核会创建一个新的文件对象,并将其与inode关联起来。最后,内核会在进程的文件表中分配一个新的文件描述符,并返回该文件描述符给应用程序。例如,当应用程序执行open("test.txt", O_RDONLY)时,内核会查找名为test.txt的文件的inode,如果找到,就创建文件对象并关联inode,然后返回一个文件描述符,应用程序可以通过这个文件描述符对test.txt进行后续操作。

read系统调用用于从文件中读取数据 ,函数原型是ssize_t read(int fd, void *buf, size_t count); 。这里,fd是文件描述符,它是由open系统调用返回的,用于标识要读取的文件;buf是用户空间的缓冲区,用于存储读取的数据;count是要读取的字节数。在read系统调用的实现过程中,内核会根据文件描述符找到对应的文件对象,然后从文件的当前位置开始读取数据 。如果文件的当前位置已经超过了文件的大小,read会返回 0,表示已经到达文件末尾。如果读取过程中发生错误,read会返回一个负数,并设置errno变量来表示错误类型。例如,当应用程序执行read(fd, buffer, 1024)时,内核会根据fd找到对应的文件,从文件当前位置读取最多 1024 字节的数据到buffer中,并返回实际读取的字节数。

write系统调用用于向文件中写入数据 ,函数原型为ssize_t write(int fd, const void *buf, size_t count); 。fd同样是文件描述符;buf是用户空间中包含要写入数据的缓冲区;count是要写入的字节数。在write系统调用的实现过程中,内核会根据文件描述符找到对应的文件对象,然后将用户缓冲区中的数据写入文件 。如果写入成功,write会返回实际写入的字节数;如果写入过程中发生错误,write会返回一个负数,并设置errno变量。例如,当应用程序执行write(fd, buffer, 512)时,内核会将buffer中的 512 字节数据写入fd对应的文件中,并返回实际写入的字节数。

close系统调用用于关闭一个文件描述符 ,函数原型是int close(int fd); 。fd是要关闭的文件描述符。在close系统调用的实现过程中,内核会根据文件描述符找到对应的文件对象,减少文件对象的引用计数 。如果引用计数变为 0,内核会释放文件对象以及与之关联的资源,如关闭文件对应的设备、释放缓冲区等。最后,内核会从进程的文件表中删除该文件描述符的记录。如果close操作成功,会返回 0;如果失败,会返回 -1,并设置errno变量。例如,当应用程序执行close(fd)时,内核会对fd对应的文件对象进行处理,释放相关资源,完成文件关闭操作。

4.2内核数据结构

在 Linux 内核 I/O 机制中,有许多重要的数据结构与 I/O 操作密切相关 ,它们协同工作,共同完成文件的管理和 I/O 操作。这些数据结构包括file、dentry、inode、bio等,深入了解它们之间的关系和在 I/O 操作中的作用,对于理解 Linux 内核 I/O 机制的工作原理至关重要。

file结构体是内核中表示一个打开文件的重要数据结构 ,每个打开的文件在内核中都有一个对应的file结构体。它包含了文件的打开模式(如只读、只写、读写等)、当前读写位置、文件操作函数指针集合(file_operations)等重要信息 。文件操作函数指针集合定义了对该文件可以进行的各种操作,如read、write、open、close等函数的指针 。通过这些函数指针,内核可以调用相应的函数来执行具体的文件操作。例如,当应用程序调用read系统调用时,内核会根据file结构体中的read函数指针,找到对应的read操作函数,并执行该函数来完成文件读取操作。

dentry结构体(目录项)是用于表示文件系统中文件或目录的名称和位置信息的数据结构 ,它在文件路径的查找和解析过程中发挥着关键作用。当我们通过文件路径打开一个文件时,内核会根据路径中的各个部分,依次查找对应的dentry 。每个dentry都包含了文件名以及指向其父目录dentry和子目录dentry的指针,通过这些指针,内核可以构建出文件系统的目录树结构 。例如,对于路径/home/user/test.txt,内核会首先找到根目录/的dentry,然后根据home找到home目录的dentry,再根据user找到user目录的dentry,最后根据test.txt找到文件test.txt的dentry。通过这种方式,内核能够准确地定位到要操作的文件。

inode结构体(索引节点)则包含了文件的元数据信息 ,如文件的权限、大小、创建时间、修改时间、文件所有者、文件所属组等 。每个文件在文件系统中都有一个唯一的inode ,dentry通过指向inode,将文件的名称和元数据联系起来。当内核需要获取文件的属性信息时,会通过dentry找到对应的inode,从而获取文件的元数据。例如,当应用程序调用stat函数获取文件的属性时,内核会根据文件的dentry找到对应的inode,并将inode中的元数据信息返回给应用程序。

bio结构体(块 I/O)主要用于管理块设备的 I/O 操作 ,它包含了 I/O 操作的目标设备、要传输的数据块列表、数据传输方向(读或写)等信息 。在进行块设备 I/O 操作时,内核会创建一个或多个bio结构体来描述 I/O 请求 。例如,当从磁盘读取数据时,内核会创建一个bio结构体,其中指定了磁盘设备、要读取的数据块位置和大小等信息,然后将这个bio结构体传递给块设备驱动程序,由驱动程序执行实际的 I/O 操作。

这些内核数据结构之间存在着紧密的联系 。file结构体通过dentry结构体与inode结构体关联起来 ,dentry是文件路径和inode之间的桥梁,而inode则提供了文件的元数据信息。bio结构体则在块设备 I/O 操作中,与file、inode等数据结构协同工作,实现数据在内存和块设备之间的传输 。例如,当应用程序对一个文件进行写入操作时,内核会根据file结构体找到对应的dentry和inode,然后创建bio结构体来描述写入操作的具体信息,将数据从内存传输到块设备中。这种相互关联的数据结构体系,使得 Linux 内核能够高效、灵活地管理和处理各种 I/O 操作。

五、I/O 性能优化

5.1缓存机制

Linux 内核采用了多种缓存机制来提升 I/O 性能,其中页缓存(Page Cache)和缓冲区缓存(Buffer Cache)是最为重要的两种。

页缓存是 Linux 内核中用于缓存磁盘文件数据的主要机制 ,它以页为单位将磁盘文件的数据缓存到内存中。页缓存的工作原理基于局部性原理,即程序在一段时间内往往会频繁访问相同的数据。当应用程序读取文件时,内核首先会检查页缓存中是否已经存在所需的数据。如果存在,内核直接从页缓存中读取数据并返回给应用程序,避免了对磁盘的物理 I/O 操作,这大大提高了数据读取的速度。

因为内存的访问速度远远高于磁盘,这种方式极大地减少了 I/O 延迟。例如,在一个频繁读取日志文件的应用中,第一次读取日志文件的某一页数据时,内核会将这一页数据从磁盘读取到页缓存中。当后续再次读取这一页数据时,就可以直接从页缓存中获取,而无需再次访问磁盘,从而显著提高了读取效率。

在写入数据时,页缓存也发挥着重要作用 。当应用程序向文件写入数据时,数据首先被写入页缓存,此时数据被标记为 “脏”(Dirty) ,表示数据已经被修改但尚未同步到磁盘。内核会在适当的时候,通过回写(Write - Back)机制将这些 “脏” 数据批量写入磁盘 。这种延迟写入的方式可以将多个小的写入操作合并成一个大的 I/O 操作,减少了磁盘 I/O 的次数,提高了 I/O 性能。例如,一个应用程序频繁地向文件中写入少量数据,如果每次写入都直接同步到磁盘,会产生大量的小 I/O 操作,严重影响性能。而通过页缓存的延迟写入机制,这些小的写入操作会先在页缓存中积累,然后一次性写入磁盘,大大提高了写入效率。

缓冲区缓存主要用于缓存块设备(如磁盘)的 I/O 数据 ,它与页缓存有所不同,主要是为了满足块设备的特定 I/O 需求。缓冲区缓存以块为单位缓存数据,块的大小通常与文件系统的块大小一致。在进行块设备 I/O 操作时,内核会先检查缓冲区缓存中是否存在所需的数据块 。如果存在,内核直接从缓冲区缓存中读取数据,避免了对块设备的物理 I/O 操作。

在写入数据时,数据也会先写入缓冲区缓存,然后由内核在适当的时候将数据同步到块设备中。例如,在文件系统的元数据操作(如创建文件、修改文件权限等)中,这些操作涉及到对块设备上的 inode 等元数据的读写,缓冲区缓存可以有效地缓存这些元数据,减少对块设备的直接访问,提高元数据操作的效率。

缓存机制对 I/O 性能的提升效果是显著的 。通过减少磁盘 I/O 操作的次数,缓存机制大大提高了数据的访问速度,降低了 I/O 延迟 。在实际应用场景中,缓存机制的优势得到了充分体现。在数据库系统中,大量的数据读写操作对 I/O 性能要求极高。数据库系统通过利用 Linux 内核的缓存机制,将频繁访问的数据页和索引页缓存到内存中,使得数据库的查询和更新操作能够快速地从缓存中获取数据,极大地提高了数据库的响应速度和并发处理能力。

在 Web 服务器中,缓存机制可以将静态网页文件、图片等内容缓存到内存中,当用户请求这些资源时,服务器可以直接从缓存中读取并返回,减少了磁盘 I/O 操作,提高了 Web 服务器的响应速度和吞吐量。

5.2异步 I/O 优化

异步 I/O(Asynchronous I/O)是提升系统并发 I/O 处理能力的重要技术,而io_uring机制则是 Linux 内核中异步 I/O 的一种先进实现方式 ,它在提升系统并发 I/O 处理能力方面具有诸多优势。

io_uring机制引入了一种新的提交和完成 I/O 请求的方式 ,相比传统的异步 I/O 方式,它极大地减少了系统调用的开销。传统的异步 I/O(如aio_read、aio_write)在提交 I/O 请求时,通常需要进行多次系统调用,这会带来较大的开销。而io_uring通过使用内核与用户空间共享的环形缓冲区(Ring Buffer),实现了高效的 I/O 请求提交和完成通知 。应用程序通过将 I/O 请求放入提交队列(Submission Queue)中,内核可以直接从队列中获取请求并执行,当 I/O 操作完成后,内核将完成的结果放入完成队列(Completion Queue)中,应用程序可以从完成队列中获取结果 。

这种方式避免了频繁的系统调用,减少了上下文切换的开销,提高了 I/O 操作的效率。例如,在一个处理大量文件 I/O 的应用中,如果使用传统的异步 I/O,每次提交 I/O 请求都需要进行系统调用,当 I/O 请求数量非常大时,系统调用的开销会成为性能瓶颈。而使用io_uring,应用程序可以一次性将多个 I/O 请求放入提交队列,内核可以批量处理这些请求,大大提高了 I/O 处理的效率。

io_uring在提升系统并发 I/O 处理能力方面表现出色 ,它能够同时处理大量的并发 I/O 请求,并且不会因为 I/O 请求的增加而导致性能大幅下降。这是因为io_uring的设计充分考虑了高并发场景下的性能优化,通过高效的队列机制和异步通知机制,使得内核和应用程序能够在高并发环境下高效地协同工作 。在大规模数据处理场景中,io_uring的优势得到了充分体现。

例如,在大数据分析领域,需要处理海量的数据文件,这些文件的读取和写入操作往往具有高并发的特点。使用io_uring,可以同时提交大量的 I/O 请求,系统能够快速地处理这些请求,大大缩短了数据处理的时间。在存储系统中,io_uring也能够提高存储设备的并发访问性能,使得多个应用程序能够同时高效地访问存储设备,提高了存储系统的整体性能。