为什么 Shell 脚本一经过 Windows,执行权限就神秘消失?

今天被这个坑了,写下来总结一下。

嘿,各位在代码世界中探索的朋友们!

你是否经历过这样一个令人百思不得其解的场景:

在你的 Linux 开发机上,你精心撰写了一个 shell 脚本,赋予它 chmod +x 的神力,它执行起来如臂使指,一切尽在掌握。然后,你只是想把这个脚本交给同事,于是顺手把它拖到了 Windows 共享目录,或是用 U 盘中转了一下。

然而,当这个脚本在新家的 Linux 系统上准备大展拳脚时,却被无情地拒之门外:

你 ls -l 一看,原本 rwxr-xr-x 的赫赫神功,竟变成了 rw-r--r-- 的平庸之辈。你不禁仰天长叹:"我的执行权限去哪了?难道文件内容在旅途中被 Windows 修改了?"

如果你曾有过这样的疑惑,那么恭喜你,你即将踏上一场揭开操作系统底层秘密的侦探之旅。这篇文章,将带你从现象到本质,彻底终结这个困扰。

第一章:初步侦查 —— 文件内容真的被修改了吗?

在深入调查之前,我们要先排除一个最大的嫌疑。很多人的第一直觉是:"我的文件肯定被 Windows动过手脚了!"

这里,我可以给你一个斩钉截铁的答案:没有!

你的文件内容,从 #!/bin/bash 到最后一个字符,一个字节都没有变。你可以用 md5sum 或 diff 等工具来验证,你会发现从 Linux 出发的和历经沧桑归来的文件,其内容 (Content) 完全一致。

那么,如果内容没变,丢失的到底是什么?

这引出了我们理解整个问题的核心概念,也是本次探案的第一个关键线索。

关键线索 #1:文件内容 ≠ 文件属性为了让你秒懂这个概念,我们来建立一个贯穿全文的比喻:

一个文件,就像一本书。它由两部分组成:"书的内容"和附带的"图书卡"。

书的内容 (Content):就是文件里存储的代码、文字、图片等二进制数据。这是文件的灵魂。图书卡 (Metadata):这是一张记录关于这本书信息的卡片,比如书名(文件名)、作者(所有者)、出版日期(修改时间),以及一个至关重要的东西——一个代表身份和权限的特殊印章。在这个比喻里,可执行权限 (+x)就是盖在这张图书卡上的一个红色印章。

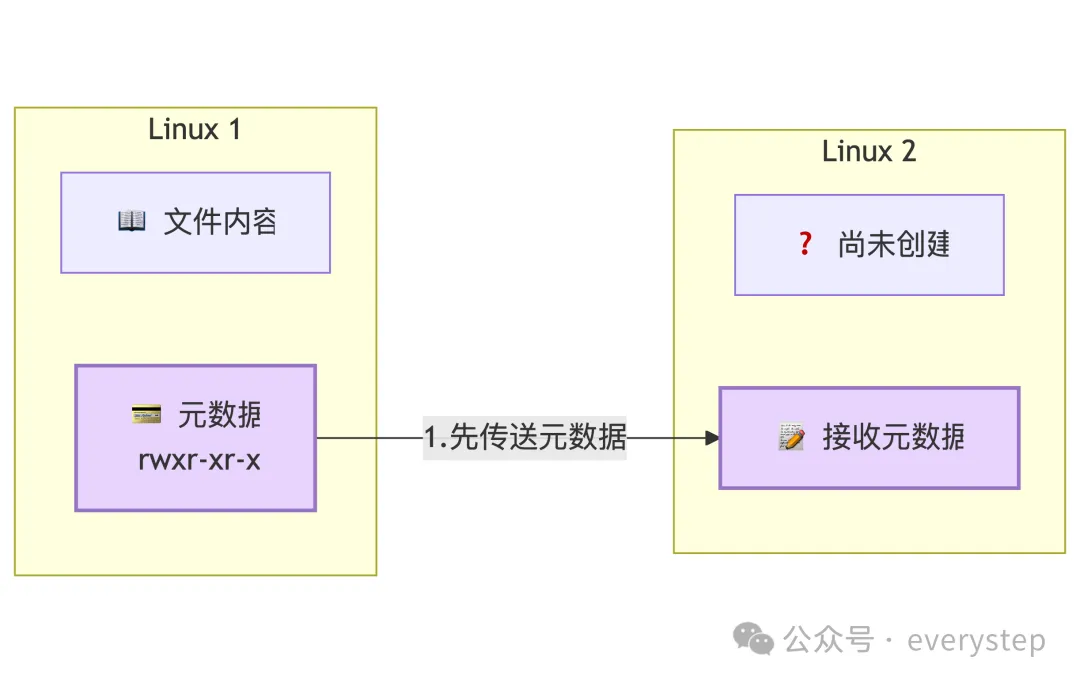

有了这个概念,我们再来看看那趟致命的 Windows 之旅到底发生了什么。我将用三张图为你分解这个过程:

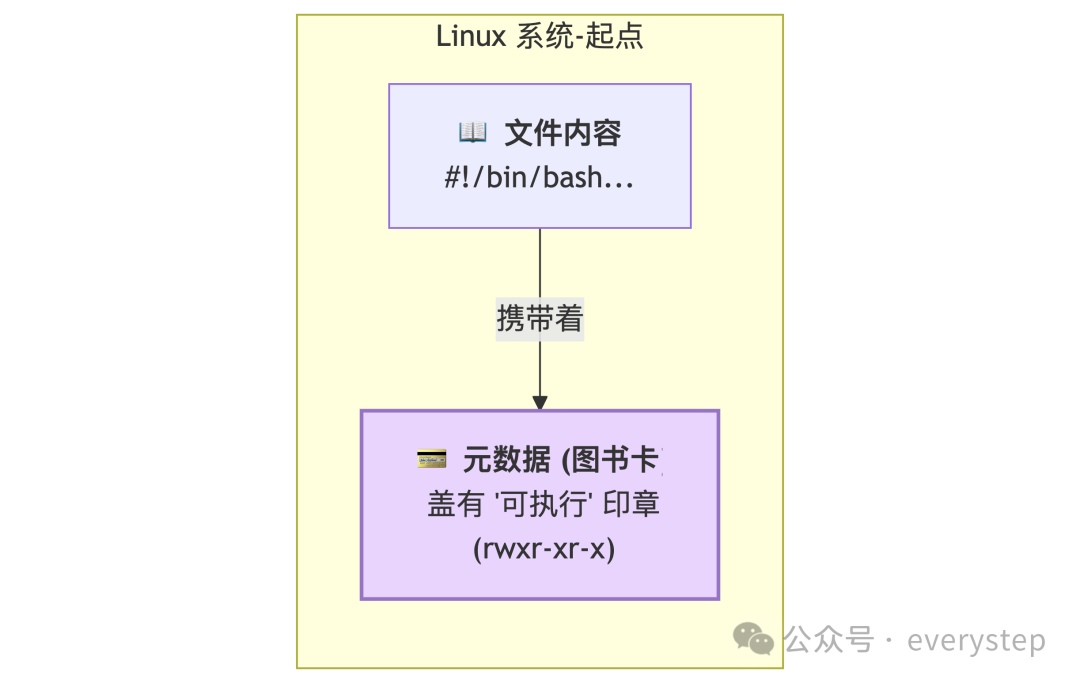

第一站:在 Linux 起点,一切安好

在源头的 Linux 系统上,你的脚本文件和它的"图书卡"(元数据)是完美配对的。图书卡上清晰地盖着"可执行"的印章。

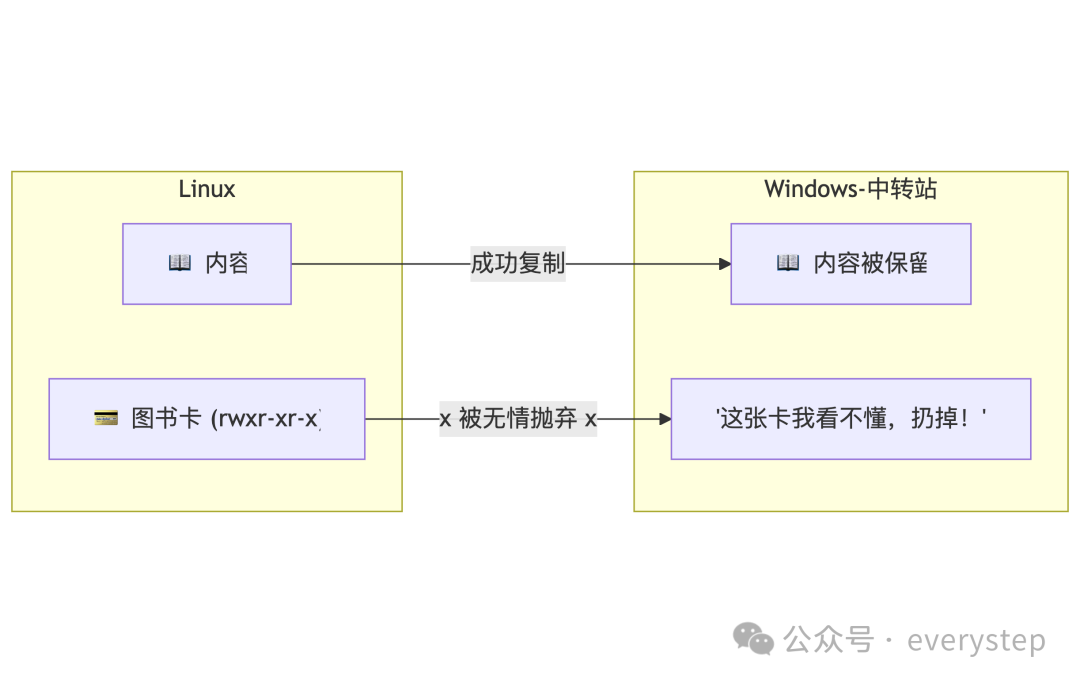

第二站:在 Windows 中转,信息丢失

当你将文件复制到 Windows 系统时,Windows 只认识"书的内容",但完全无法理解 Linux 的"图书卡"格式。于是,它只保留了内容,而将带有关键权限印章的图书卡无情地抛弃了。

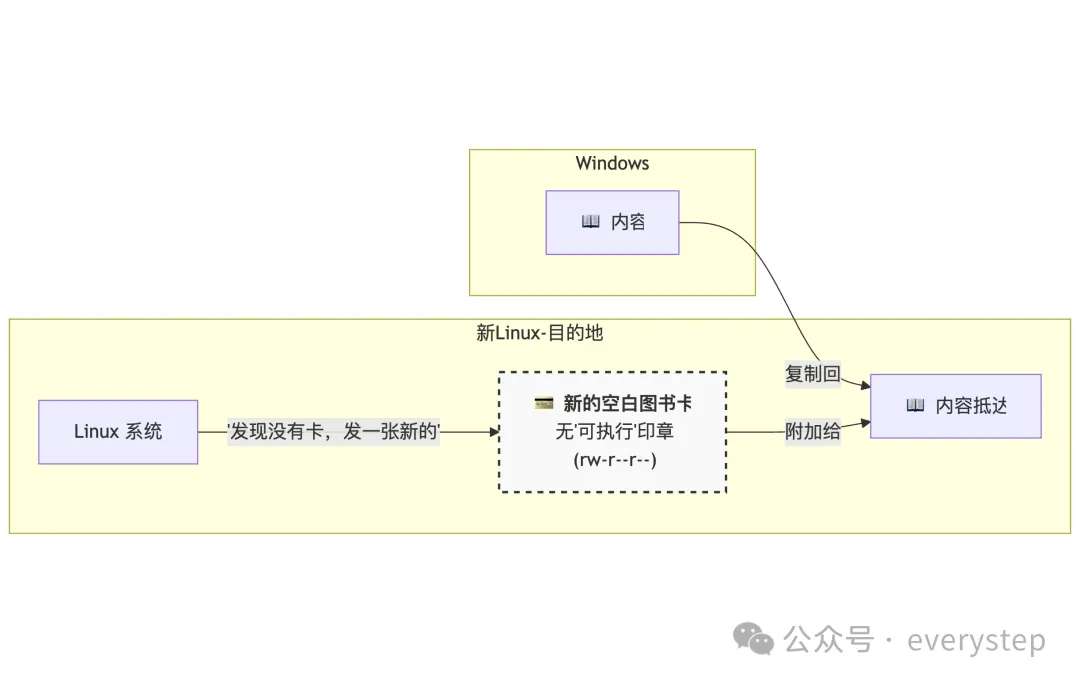

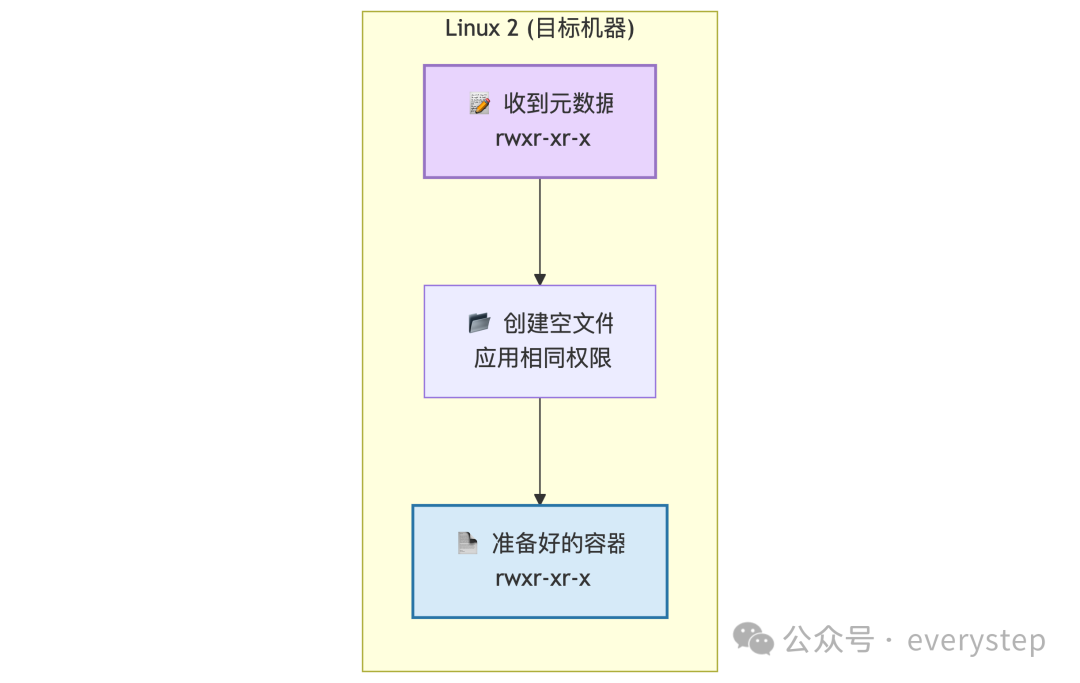

第三站:在 Linux 目的地,被赋予新身份

当这个只有"内容"的文件回到一个新的 Linux 环境时,系统发现它没有"图书卡",于是就按照默认的规则,给了它一张全新的、空白的卡片。这张新卡片上,自然没有"可执行"的印章。

真相大白: 文件并未"武功全废",只是它的"武功秘籍认证"(元数据)在旅途中遗失了。

第二章:深入追查 —— 文件究竟由什么组成?"原来是图书卡丢了!"你恍然大悟。但要真正理解为什么会丢失,我们需要更进一步,揭开 Linux 系统下文件构成的真实面貌。抛开比喻,一个文件在磁盘上到底是如何存储的?

在 Linux 文件系统(如 ext4)中,一个我们所认知的文件,其信息被分散在三个关键部分:目录项 (Directory Entry)、索引节点 (Inode) 和 **数据块 (Data Blocks)**。让我们逐一了解这三部分:

1. 目录项 (Directory Entry) —— 文件的"名片"

目录项是最容易理解的部分。它就像是文件在系统中的"名片",包含文件名和一个指向其"身份证"的链接。

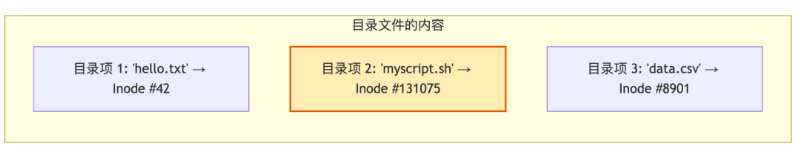

重要的是,目录本身也是一个文件!它的内容就是一个表格,记录着该目录下所有文件的名称和对应的 Inode 编号。当你执行 ls 命令时,系统就是读取这个目录文件的内容。

2. 索引节点 (Inode) —— 文件的"身份证"

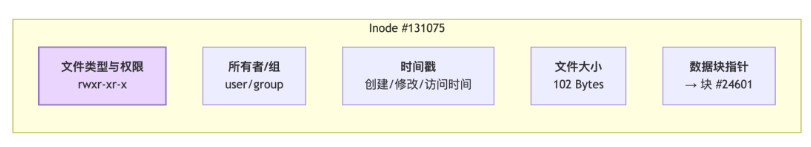

Inode 是我们前面比喻中的"图书卡"。每个文件都有一个唯一的 Inode,它存储了文件的所有元数据(除了文件名)。

注意看:文件权限信息 rwxr-xr-x 就存储在 Inode 中。这就是为什么当文件通过不支持 Inode 的系统(如 Windows)传输时,权限会丢失。

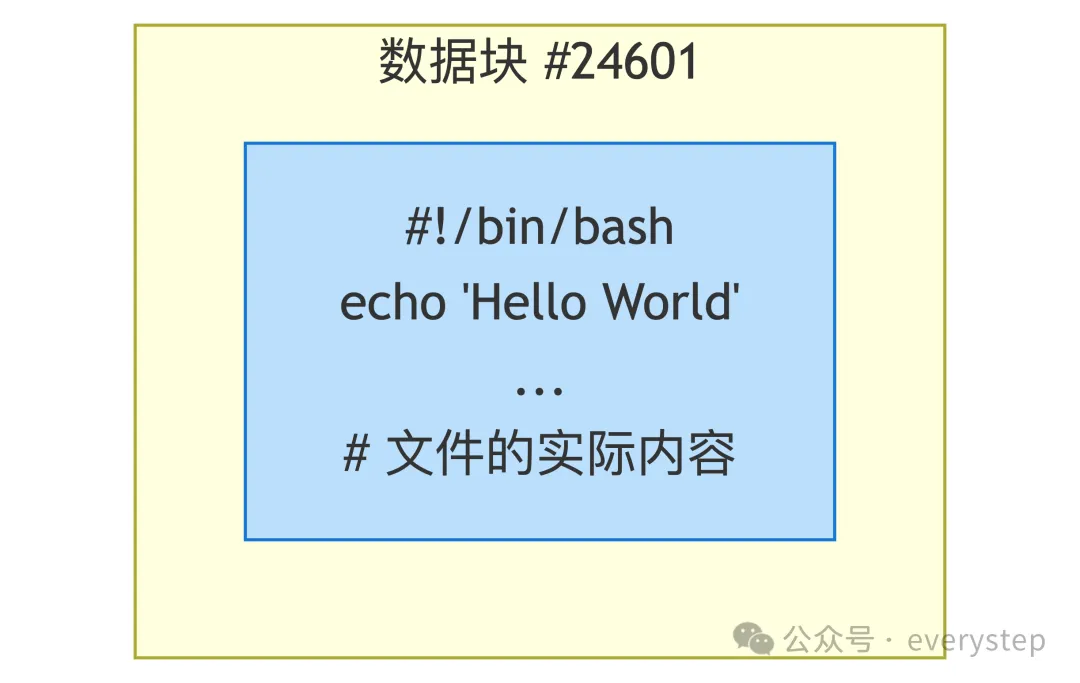

3. 数据块 (Data Blocks) —— 文件的"实际内容"

数据块存储的是文件的真正内容。对于我们的脚本来说,就是从 #!/bin/bash 开始的所有代码。

大文件的内容可能会分散在多个数据块中,Inode 会保存指向所有这些块的指针。

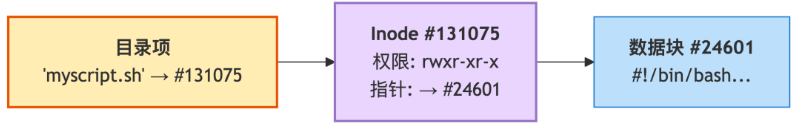

4. 三者之间的关系:按图索骥

现在,让我们看看这三部分是如何协同工作的:

当你通过文件名访问 myscript.sh 时,系统的工作流程是:

在当前目录中查找 myscript.sh 这个目录项从目录项中获取其对应的 Inode 编号 (#131075)通过编号找到 Inode,检查权限,并获取文件元数据根据 Inode 中的指针,找到并读取数据块,呈现文件内容现在,一切都清晰了:文件权限,作为元数据的一部分,牢牢地存放在 Inode 中,它和文件内容(数据块)是物理分离的。

当文件被复制到 Windows 系统时,由于 Windows 不使用 Inode 这套机制,它只能读取并保存文件内容(数据块),而描述文件属性的 Inode 信息则被完全抛弃。这就是跨系统后权限丢失的根本原因。

第三章:终极谜题 —— 为何 SCP 能"穿越时空"传递权限?

看到这里,聪明的你肯定会立即提出那个直击灵魂的追问:

"等一下!如果权限不在文件内容里,那为什么我用 scp 直接在两台 Linux 之间复制,权限就不会丢失呢?scp 是如何把那张看不见的图书卡也一并送过去的?"

这个问题,将我们的调查引向了最高潮。答案是:scp 走的不是简单的货物搬运,而是一个有严格流程的"专业信使协议"。

让我们升级比喻:scp 的过程,是两位专业图书馆管理员之间的一通加密电话。

我们来看看这个过程的每一步:

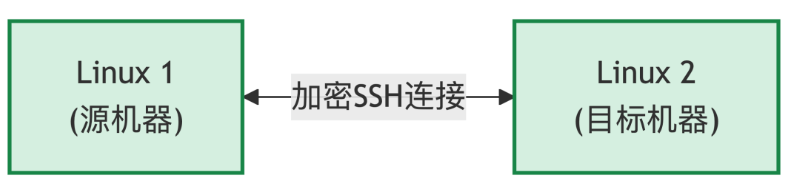

步骤 1:建立安全连接首先,两台 Linux 机器需要建立一个安全的通信渠道。

这就像两位图书馆管理员拿起加密电话,确认了对方的身份。

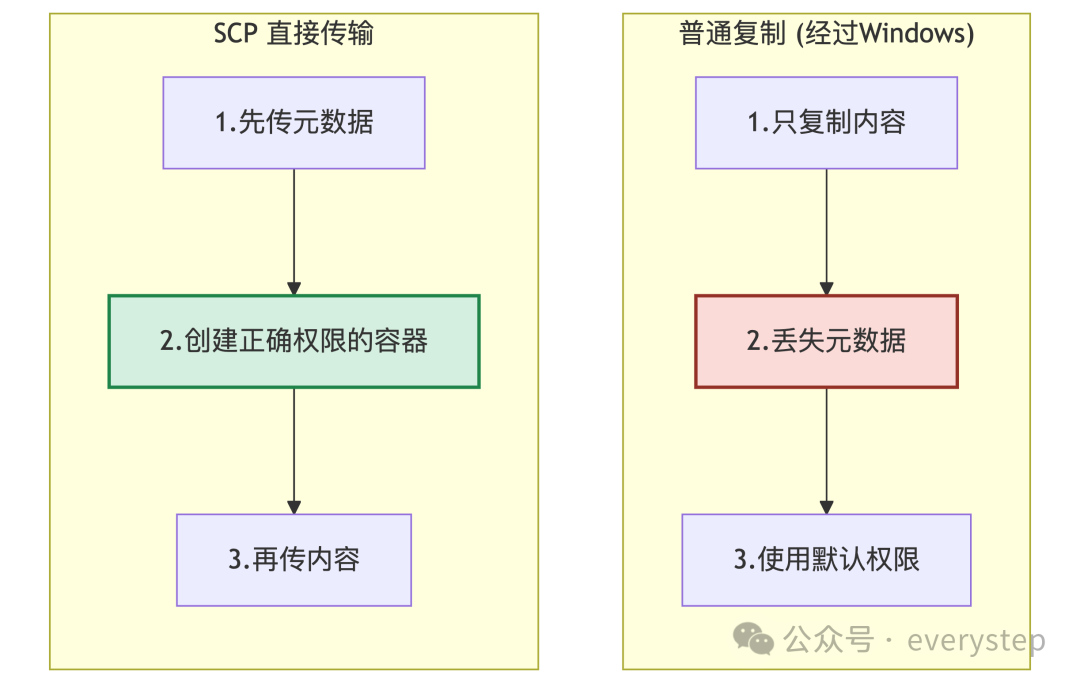

步骤 2:元数据先行与普通文件复制不同,scp 会先传送文件的"图书卡"信息。

源头管理员A说:"在寄送书本内容之前,我先告知你这本书的图书卡信息:它的权限是 755,修改时间是……"

步骤 3:准备容器目标机器收到元数据后,会先创建一个具有正确权限的空文件。

目标管理员B说:"好的,信息收到。我已在本地准备好一个空文件,并**立刻将其权限也设置为 755**。"

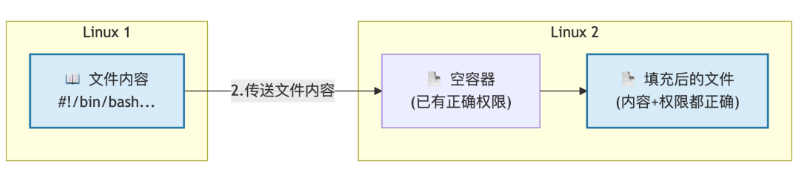

步骤 4:传输文件内容只有在容器准备好后,才开始传输实际的文件内容。

管理员A开始逐字逐句地念书的内容(传送二进制数据)。管理员B则将这些内容写入刚才准备好的那个带有正确权限的空文件中。

步骤 5:完整过程对比让我们对比一下普通复制和 SCP 的区别:

最终结论:scp 之所以能成功传递权限,是因为它是一个智慧协议。它在传送文件内容之前,会先进行"元数据通信",让接收方提前准备好一个具有正确属性的"容器",然后再将内容"注入"。这是一个定义清晰、步骤严谨的专业流程。

第四章:探案结束 —— 我们的行动手册

现在,谜底已经完全揭开。作为日常开发者,我们需要一份简单实用的行动手册。

方案一:亡羊补牢(手动修复)如果文件已经"失忆",别担心,只需一招就能让它恢复功力。在目标 Linux 机器上:

如果需要在 Linux 之间频繁传送并保持属性,请选择以下"VIP 通道":

scp -p: -p 参数明确告诉 scp,请务必带上权限、时间等元数据。rsync -a: -a (归档模式) 是 rsync 的王牌,能完美同步包括权限在内的几乎所有属性。tar 打包:先在源头将文件打包成 .tar 文件,tar 会将元数据一同存档。再传送这个单一的压缩包,到目的地解压即可原样还原。结语

从一个小小的 Permission denied,我们一路追查,从文件内容与元数据的分离,到 Linux Inode 的底层结构,再到 scp 的智慧协议。希望这次的侦探之旅,不仅解决了你眼前的困惑,更能让你对日常使用的工具有了更深刻的理解。

技术的世界,正是由这些看似微小却设计精巧的细节构成。保持好奇,不断追问,你会发现更多乐趣。