激发地铁流量新动力——创新解决方案的探索

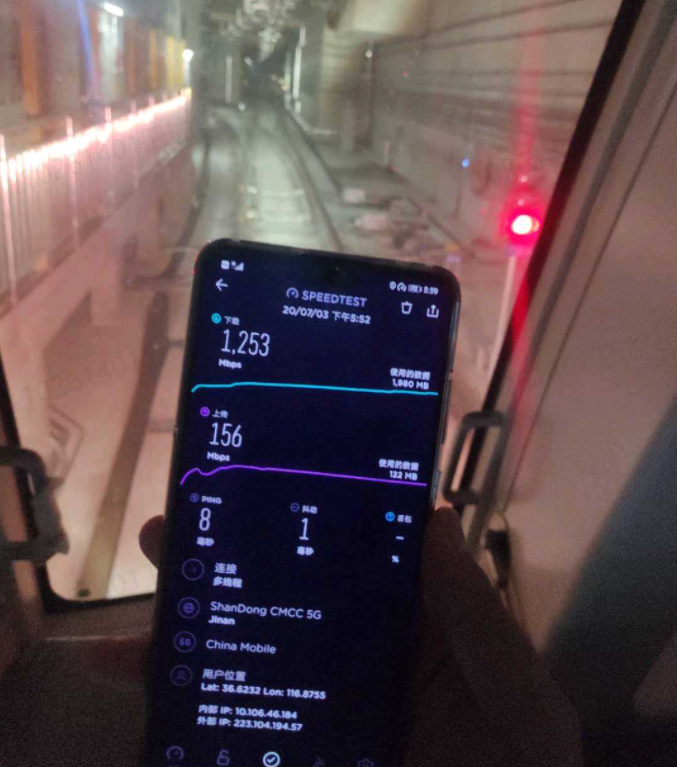

根据交通运输部的统计,截至2024年3月31日,全国共有55个城市开通运营城市轨道交通线路310条,运营里程达到10248公里,地铁、轻轨、市域快速轨道等大运量线路共269条,运营里程9542.2公里,完成客运量27.5亿人次,进站量16.4亿人次。地铁因其快速、准时、不受地面堵车影响,成为人们日常出行的首选交通工具,地铁客运量占全国公共交通客运总量的分担比率逐年提高,以广州为例,2023年广州地铁承担了69%的公共交通客流。地铁高人流量和高业务量使得地铁成为电信运营商的重点口碑场景和工信部“信号升格”专项行动的重点场景。

但随着智能终端的普及和业务类型的丰富,地铁乘客数据流量需求逐渐增加,日益增长的数据流量需求与地铁网络有限的带宽资源之间形成了主要矛盾,一些客流量大的线路和站点已出现业务感知变差和流量压抑的现象,直接影响了运营商营收,同时感知差和流量压抑也是“信号升格”专项行动需要解决的主要问题。

地铁流量压抑问题分析

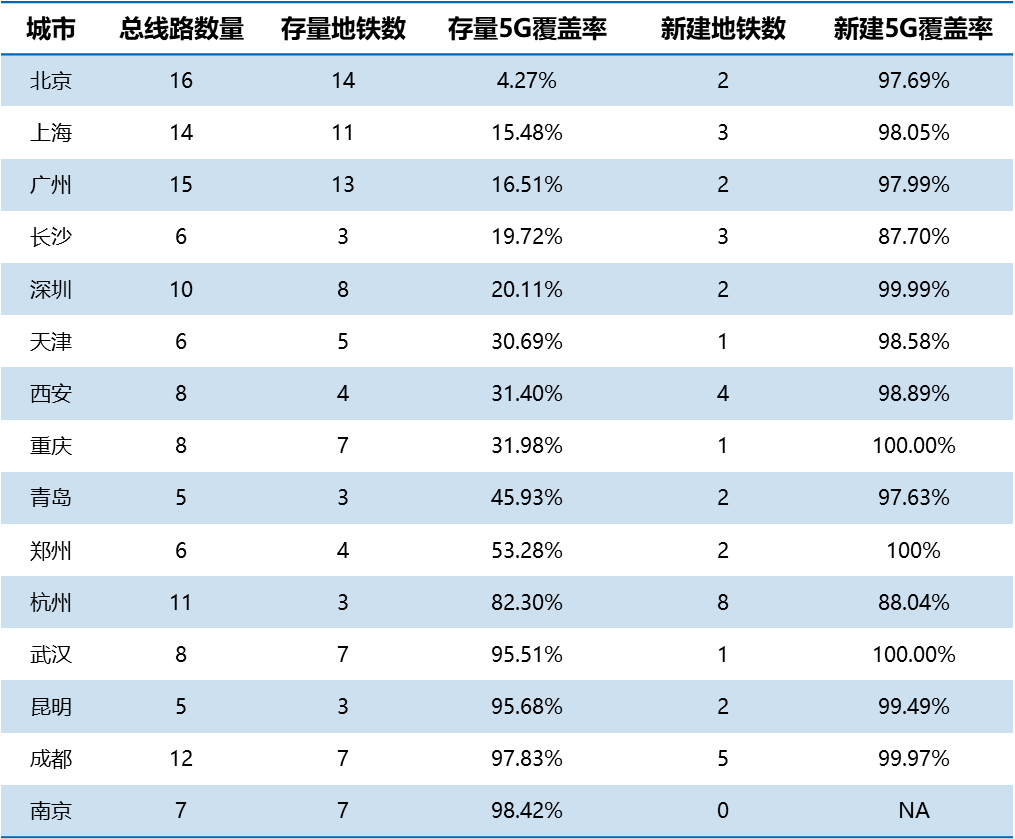

地铁隧道5G建设不足根据“移动网络质量领航方阵”于2023年6月发布的《全国地铁场景移动网络质量状况专刊》,全国15个城市的地铁里程栅格化综合5G覆盖率达标率仅有55%,这主要是由于存量地铁5G建设进展缓慢所致。以北京、上海为例,北京和上海的存量地铁5G覆盖率仅为4%和15%,覆盖严重不足。

图片

图片

地铁5G覆盖不足导致地铁用户流量仍然由4G网络承载,导致4G网络持续高负荷运行,用户业务受阻,产生流量压抑现象。如某城市地铁10号线,地铁隧道5G尚未建设,地铁乘客业务依赖4G承载,全线共计1334个4G小区,高负荷小区占比26.99%,早晚高峰期4G空口容量更加受限,用户业务感知差,具体现象为流媒体类业务卡顿,VoLTE类语音业务断续、吞字等,严重影响了用户体验,压抑了网络流量的增长。

高需求导致网络负荷能力不足

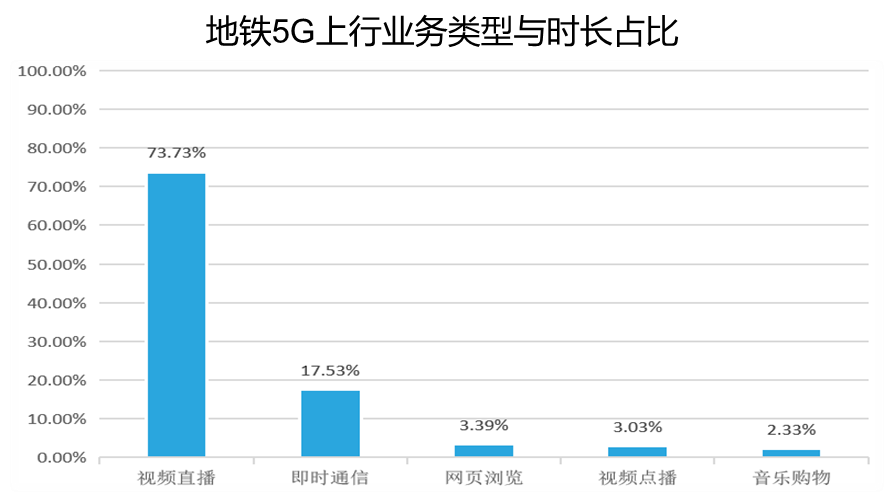

根据某地铁早高峰的5G业务模型,地铁的上下行业务占比时长最高的为视频直播业务,其它业务主要是即时通信和视频点播。将各业务时长占比和业务感知速率基线标准加权可得要保证地铁用户的感知良好感知,需能向用户提供下行速率3M、上行1.5M的速率。

图片

图片

图片

图片

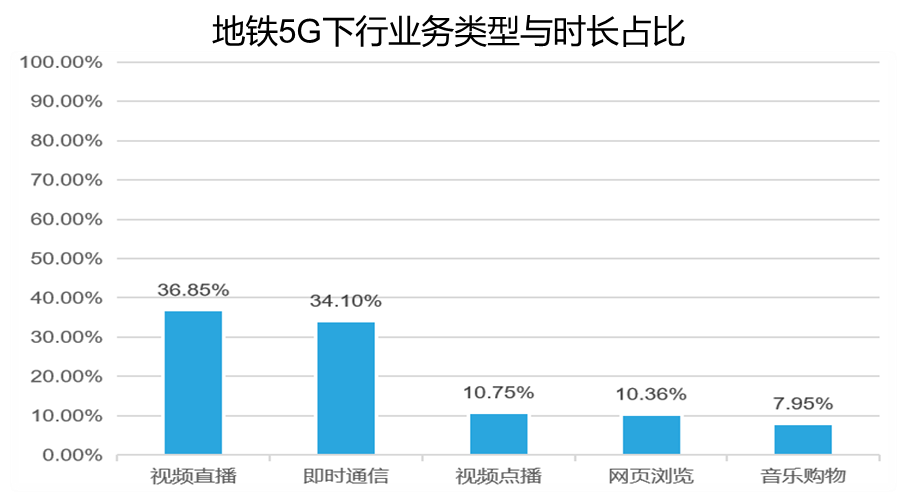

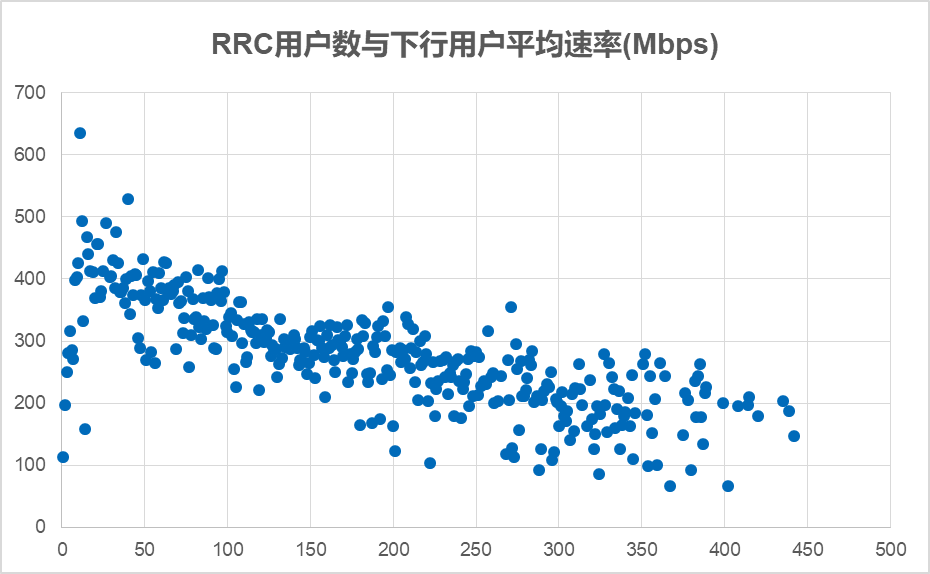

分析某地铁线路隧道区间15分钟粒度KPI数据,随着用户数增多,上下行ue Throughput逐步下降,在350个左右用户时达到单用户上行1.5Mbps的业务保障速率标准,虽然此时下行仍能有良好的业务感知,但当用户数超350时用户上行感知变差,影响用户的业务感知。经统计,该地铁线路有23个小区忙时用户超过了350,占比18%。

图片

图片

图片

图片

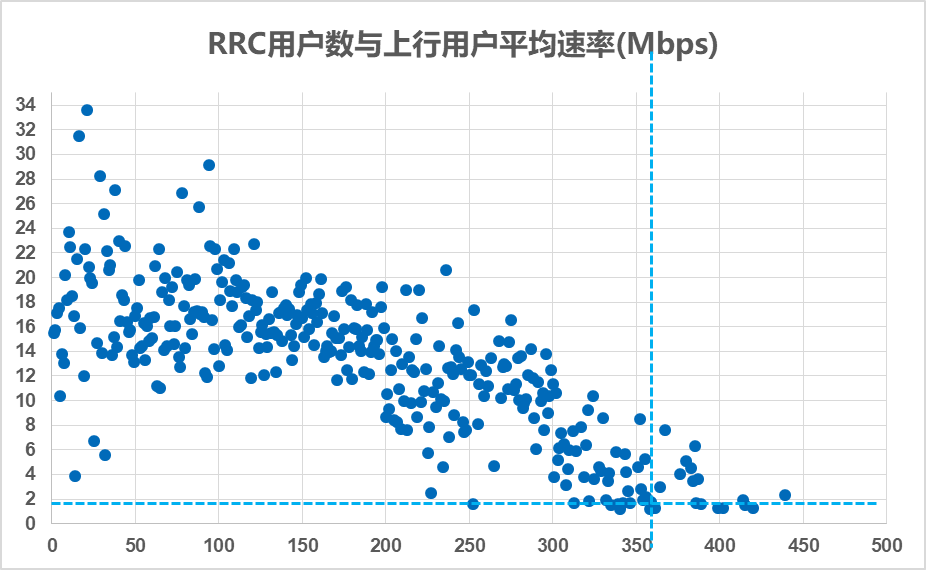

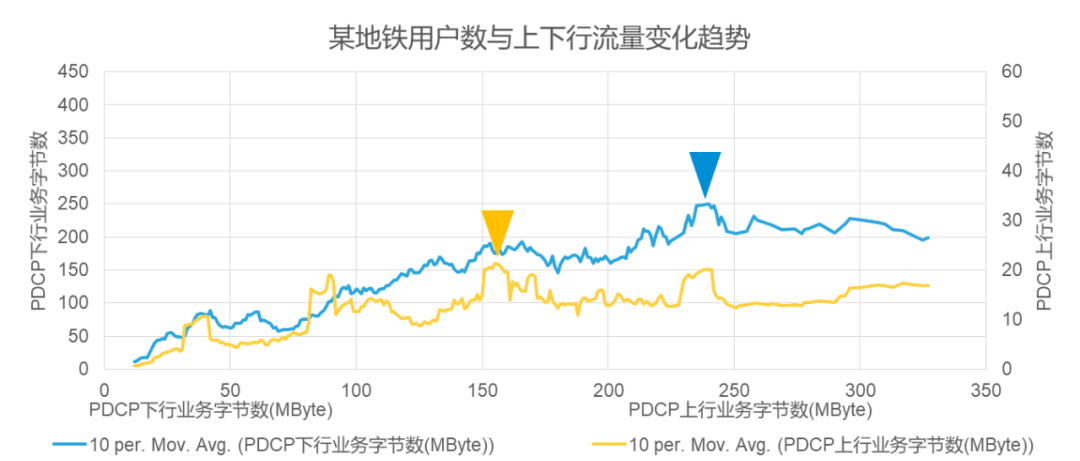

跟踪并分析某地铁高峰期10S级流量与用户数数据,流量在随着用户增加到一定程度时,继续增加用户并不会带来流量的提升,说明用户的流量需求收到的压抑。从该地铁的数据看,用户数达到160人时上行流量达到瓶颈,用户数达到240人时下行流量达到瓶颈。

地铁流量激发的策略和方法

工信部“信号升格”专项对城市地铁场景要求:加快提升地铁隧道、地上线路等移动网络信号连续覆盖,重点覆盖地铁检票口、安检区、站台站厅、调度室等关键点位,保障复杂环境下通信服务体验。地铁场景网络建设重点完成站台、站厅、隧道的网络覆盖。

基于地铁5G网络面临的问题,地铁的流量激发需要从5G的建设和优化两方面入手。首先,通过研究新的网络建设方案加快地铁5G的快速建设,并逐步实现地铁5G的四流效果,提高地铁的网络承载能力。其次,通过优化网络结构和载波资源实现地铁容量的大幅提升,从而增加地铁网络的承载能力。

新型室分是首选方案新型室分具备灵活扩容、灵活组网等诸多能力,特别是5G新型室分带来的新技术和新产品进一步提高了5G网络能力,可以有效满足不断增长的网络需求。

地铁站台站厅的无线覆盖方案主要有新型室分和传统室分两种方案,其中5G更为推荐新型室分方案,新型室分可快速实现四流覆盖,能提供更好的业务体验,同时具备灵活扩容、易于管理等优势,而且随着业务的发展,新型室分还能够提供更丰富的增值服务,如AR/VR、定位等,目前新型室分已经成为全国地铁站台站厅的5G首选方案。

SuperMIMO技术提高5G网络能力上限SuperMIMO技术在传统解决方案基础上利用Super LinkByLink智能算法,通过pRRU级精确联合空口校准,结合时频资源的多方位复用,实现了小天线波束赋形及最大64TR的多天线效果。该技术在有效减小同频干扰的同时,还使得系统容量、用户感知和频谱效率得到明显提升,小区容量最大可提升400%,单用户峰值逼近理论极限,整体性能较传统解决方案提升50%以上。

图片

图片

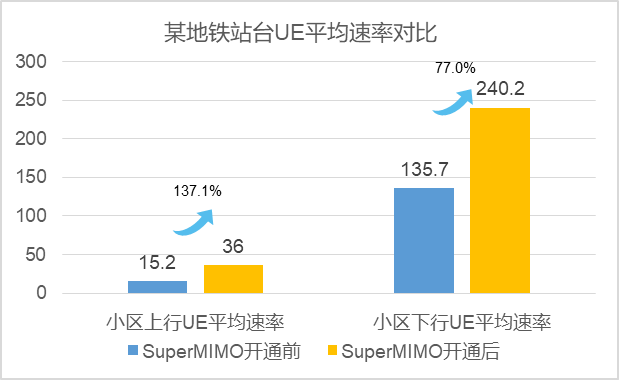

SuperMIMO技术通过PRRU间信号互相接收来进行AAC校准过程,AAC校准的通过与PRRU的位置密切相关,在部署时要求存在互相可视的pRRU对,而地铁站台站厅相对空旷,完全满足SuperMIMO技术需要求,部署SuperMIMO可以有效的实现站台站厅的网络性能提升。某地铁在实施SuperMIMO改造后,小区下行UE平均速率提高了77%,上行UE平均速率提高了137.1%,大幅提高了网络性能。

DAS & Qcell融合组网减少小区间同频干扰一般地铁站台与隧道分别采用不同的方案建设,在站台上可同时收到隧道和站台的信号,两者之间会造成干扰,尤其是列车停靠时已在列车上的乘客处于隧道和站台的重叠覆盖区域,业务体验感知下降,同时,在列车启动进入隧道时,“拐角效应”导致站台小区信号快速衰落,导致切换异常,进而影响用户的业务体验。

DAS&Qcell融合组网技术是一种将分布式天线系统(DAS)和Qcell两种不同产品形态融合组成共同小区的技术,它避免了交叠区域的小区间干扰,根据信道条件自动实现双流/四流切换,实现频谱资源的最大化利用,同时在地铁使用该技术,也减少了站台和隧道的切换需求,规避了“拐角效应”带来的信号陡降影响,为地铁乘客提供了更稳定可靠的网络。

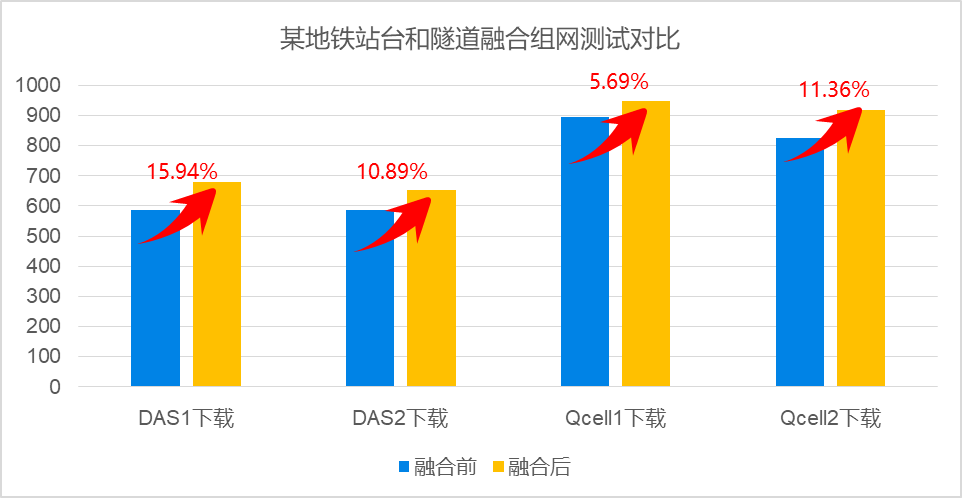

某地铁在站台和隧道小区进行了DAS&Qcell融合组网后,网络干扰得以抑制,网络性能明显提升。DAS点位下载速率提高了13.42%,Qcell点位下载速率提高了8.41%。

泄露电缆是地铁隧道网络建设的传统方案,通过泄露电缆将RRU的射频信号均匀的分布在隧道内,有效解决了隧道弯曲和列车车体损耗的影响,一般RRU间距可达500米,是最安全最有效的网络建设方案,在网络演进时,只需要在合路端口增加或替换RRU即可增加地铁的网络信号频率,有效的支撑了地铁隧道5G网络低成本高效率的部署。

然而,地铁隧道泄露电缆方案也存在一些局限性。地铁隧道内某单一运营商一般会建设一到两条泄露电缆,仅能支持单流或双流效果,无法充分发挥5G的四流优势,要实现四流效果,需要再建设两条泄露电缆。在某地铁线路的5G建设中,移动运营商利用电信运营商新建设的5/4泄露电缆同时叠加2台RRU采用eDAS技术实现地铁5G四流,较原双流速率提50%。

图片

图片

图片

图片

四条泄露电缆eDAS方案虽然可以实现5G的四流效果,但该方案投资较高,需要泄露电缆数量和施工时间加倍。考虑地铁场景施工时间窗口较短以及隧道墙壁空间环境有限,该方案虽然性能优势明显,但规模推广依然困难重重。

贴壁天线eDAS方案便捷建设5G四流网络存量地铁隧道在4G时已建设或合路泄露电缆,但由于供电、传输及空间资源不足,5G合路困难,导致建设缓慢,这在大型城市的老旧地铁线路尤为明显,因此在5G建设时需要泄露电缆方案之外的更便捷的建设方案。

我们在泄漏电缆eDAS方案基础上,针对隧道内定向天线方案包括RRU+贴壁天线方案和一体化微站方案。通过在地铁隧道内壁安装RRU+天线或一体化微站,可以向地铁隧道两端覆盖,实现隧道内的网络覆盖。相比泄露电缆方案,这种方案更加便捷,安装一个区间的设备所需的时间比泄露电缆方案减少2/3,可以大幅提高地铁建设的效率。同时,使用四端口天线或采用四流的一体化微站设备可以直接实现5G的四流效果,大幅提高网络容量。

图片

图片

图片

图片

但由于地铁隧道内部一般非直线状态,在信号经过隧道弯曲部分时,直射部分信号会损失,只剩下折射和反射信号。这导致信号衰减大幅增加,导致在经过转弯区域后,信号覆盖强度陡降,覆盖距离大幅降低。

同时,信号进入列车时的入射角随着列车与天线的相对位置而不同,在靠近天线的车厢,信号入射角小,最小时信号垂直穿透玻璃覆盖车厢,此时信号最强,距离天线较远的车厢,信号入射角大,入射角大时,信号反射会造成大量的能量损失,从而减少进入车厢内的信号能量。随着距离的增加,反射损失也会进一步增大。而且距离远时,直射信号进入车厢需要穿透车体金属,损耗更大。此外,当距离较远时,直射信号需要穿透车体金属才能进入车厢,这会导致更大的损耗。因此,随着列车远离天线位置,信号会急速下降。

图片

图片

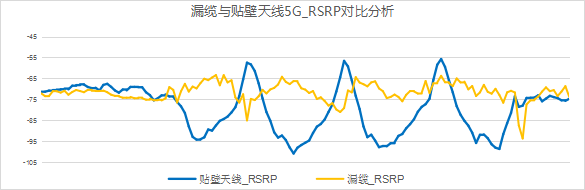

根据对定向天线和泄露电缆方案信号的对比可以看出,泄露电缆信号整体平稳,变化幅度低,而定向天线方案的信号波动大,信号最小值低于泄露电缆的最小值,采用RRU+天线覆盖方式,一般两台设备之间间距300米。

图片

图片

隧道壁定向天线方案的覆盖能力和网络性能相对于四路泄露电缆方案存在一定差距,但其工程实现便捷,能够助力泄露电缆方案不具备施工的地铁线快速的实现5G网络建设。而且相对于多数地铁隧道仅能安装两条泄露电缆的情况,定向天线方案也能够快速部署并实现5G四流效果,因此该方案得到了运营商和合作单位的支持。目前天线厂家已设计了专门的地铁贴壁天线,可满足地铁安装空间较小的环境要求。

图片

图片

同时,天线的大增益也缓解了隧道信号衰减对覆盖的影响,可以快速实现四流,且成本低廉,具备一定的推广价值。

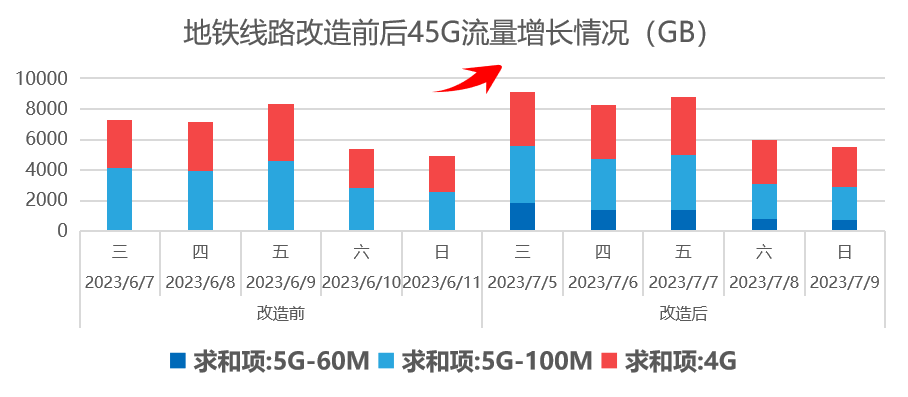

地铁频率优化激发网络流量在解决地铁覆盖后,随着5G用户比例增长,部分线路或路段的5G网络容量已出现不足的情况,影响了流量增长。为了提高地铁网络的流量承载能力,避免因容量不足导致的流量倒流或流量抑制,需要引入更多的频率资源。

D频 160M改造激发地铁流量地铁是一个地下封闭场景,受外部影响较小,因此可以独立进行NR D频段的160M改造。然而,考虑到部分5G终端未打开5G开关以及大量4G终端仍将持续在线较长时间,在地铁隧道中进行NR 160M扩容改造之前,需要先对地铁内的4G容量需求进行评估。根据评估结果确定是否可以进行NR 160M改造。

地铁NR 160M改造有两种可情况。一是地铁全程都具备NR 160M的条件,则全程统一部署,另一种是部分站点因4G容量分担需求,无法清退D频,则只能部分路段进行NR 160M改造,改造时需要预留1-2个站台区间作为隔离,避免产生系统间干扰。

在确定NR 160M改造范围后,可以利用中兴自研的室分160M重耕工具对相关站点进行分析。该工具可以快速进行硬件和组网分析,并输出站点级的改造方案和设备清单,从而大大提高了效率。

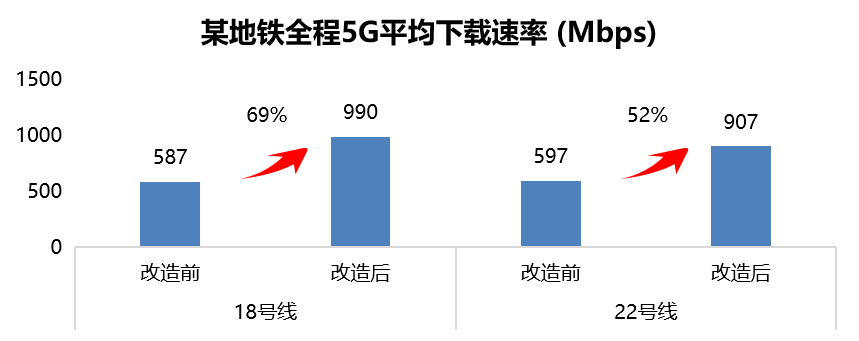

地铁场景160M NR改造可以有效的降低高负荷小区数量,提高5G承载流量,在某一线城市的地铁试点中,改造完成后5G总流量提升了18%、高话务小区的最大用户数下降了22%、下行感知速率提高了9%,有效缓解了繁忙路段的流量压抑,释放了流量需求。此外通过CA技术可以有效提高单用户的速率,试点地铁改造完成后5G平均速率提高了69%。

图片

图片

图片

图片

4.9GHz是目前中国移动可用的最大带宽的连续NR频率资源,可用频率为160MHz。4.9GHz由于频率高,不满足泄露电缆的合路频段需求,4.9GHz的引入主要通过独立建设方案,目前主要有三种方式:

方案一:站台区4.9GHz频段皮站叠加覆盖。由于4.9GHz频率较高,要求4.9GHz与2.6GHz频率的皮站数量按照1.2:1的比例部署,以达到4.9GHz和2.6GHz同覆盖的目的。

方案二:站台区域采用同时支持2.6GHz和4.9GHz的设备覆盖,中兴通讯新推出的4频皮站可同时支持5G的2.6GHz和4.9GHz及4G的FDD 1800MHz和TDD2.3GHz频段,部署一台设备即可实现引入2.6GHz+4.9GHz NR的同时解决4G的覆盖问题,该方案相比方案一节省设备投资、工程投资和电力消耗,对新建的站台可优先使用。

方案三:隧道内由于泄露电缆不支持4.9GHz频段,可以通过定向天线的方案来引入4.9GHz。该方案工程简便,可快速实现隧道4.9GHz覆盖,但也存在一些弱点:覆盖距离不如泄露电缆,信号波动大。在试点中,4.9G+定向贴壁天可满足单向180米的覆盖长度,考虑到切换带,两信源间距要求300米左右,低于2.6GHz泄露电缆的500米间距。

地铁网络方案演进

随着技术的进步和业务的丰富,地铁网络的需求将不再局限于基础的无线通信覆盖,还将涉及到网络规模的合理性、智慧化建设的推进以及不同网络之间的融合,这些需求的实现能够提升地铁系统的整体效能,改善乘客的出行体验,也能产生更高的流量。这些需求也对地铁的网络建设提出了挑战,地铁建设需要更加丰富的建设方案。

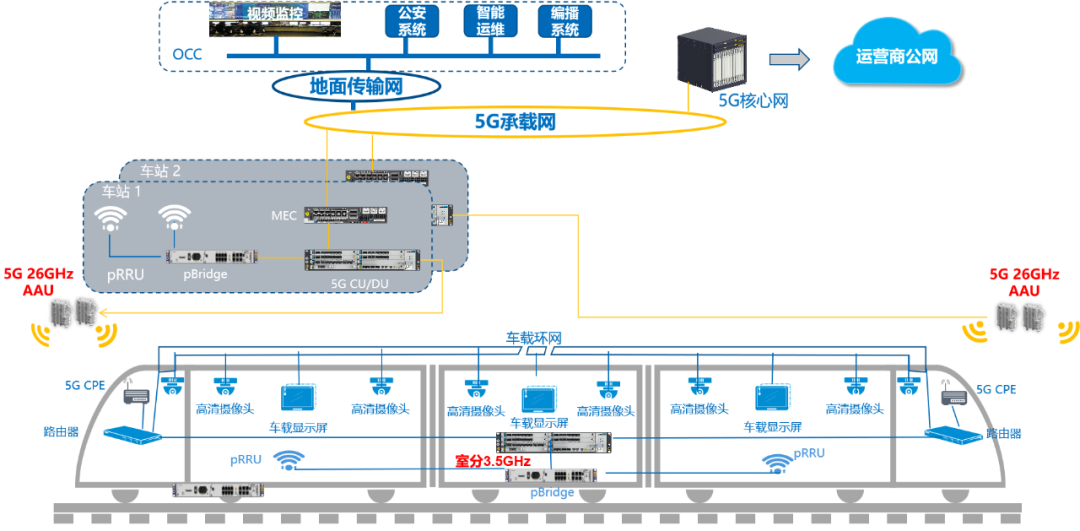

高频回传加小站上车方案高频回传加小站上车方案包括高频回传系统和商用5G网络系统两套系统。高频回传系统的无线部分包含高频AAU设备和车载CPE设备。高频AAU安装于隧道内,CPE安装与列车车头和车位, CPE接收高频信号并进行转化,向车载5G系统提供大带宽回传;车载商用5G网络系统是在车厢内安装小型化5G基站(含CU\DU),采用特质的BBU和pRRU以适用列车的安装环境,其中BBU安装于车头或车尾部车厢,pRRU安装于需覆盖的车厢内,两者通过光纤进行数据传输,BBU的传输信号则由CPE提供,车载5G基站可向车厢内用户提供toc业务。高频信号的剩余带宽可以向地铁公司提供toB业务,例如视频广告、实施监控等。

图片

图片

在该方案下,隧道内的高频信号通过一体化基站或外接天线的方案安装于隧道内壁,对隧道进行覆盖,降低了隧道施工难度,车载CPE安装于车头和车位,减少了信号穿损,接收的信号更加稳定。相比于贴壁天线方案,该方案还可以减少信源点位的数量。此外,车载的Qcell系统随着列车的移动而与用户保持相对固定的位置,因此列车内的5G信号也保持稳定。

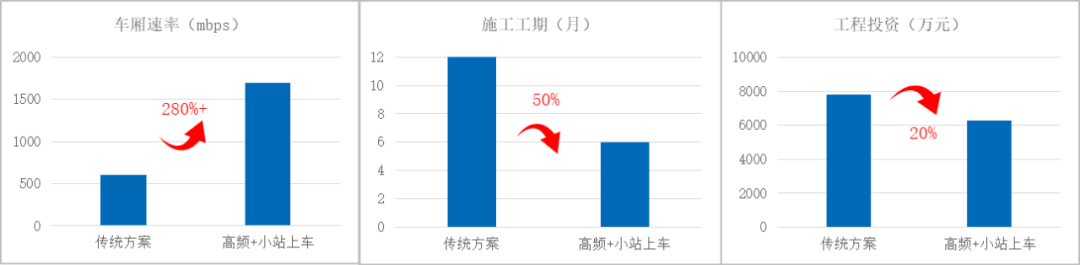

该方案在行驶车厢内实测峰值速率2.1Gpbs,平均速率1.7Gbps,相较传统漏缆覆盖方案平均600Mbps的速率,性能提升了280%+;地铁施工难度大幅降低,以试点地铁线为例工期由原来1年缩减至6个月,工期缩短50%,此外,高频网络大带宽回传、管道共建共享,相较于传统覆盖方式投资可降低20%,同时预计一年可节约370万度电,相当于455吨碳排,有助于节能降耗。

图片

图片

地铁网络作为运营商网络的重点口碑场景,需要持续关注和重点投入。小站上车方案将成为面向6G地铁场景的重要解决方案之一,前景可期。特别是对于专业用户的流量价值更是不可估量。目前,上海电信已经完成了初步试点,但未来随着业务的持续发展,仍然需要加大研究投入。

智能超表面技术应用方案智能超表面,也可称为“可重配智能表面”,或“智能反射表面”,英文为RIS(Reconfigurable Intelligence Surface)或者IRS(Intelligent Reflection Surface)。智能超表面被认为是6G关键技术之一。RIS 通常由大量精心设计的电磁单元排列组成,通过给电磁单元上的可调元件施加控制信号,动态控制这些电磁单元的电磁性质,进而以可编程的方式对空间电磁波进行智能调控,并形成幅度、相位、极化和频率可控制的电磁场。RIS 天然具有低成本、低复杂度,以及易部署的突出特性,可以更好的应对地铁隧道场景的挑战。

在隧道内,由于空间狭小,安装于隧道内壁的天线距列车垂直距离很小,列车在天线附近时,信号垂直车体进入车厢,入射角小,信号损失小,但随着列车远离天线,入射角快速增加,无线信号进入车厢穿透损耗增加,而同时由于天线距离列车远时,信号需要通过多次车体穿透才能覆盖中间的车厢,穿透损耗大幅增加。因此,合理的控制入射角,能够更好地降低穿透损耗,满足车厢内的信号覆盖目标。

智能超表面部署简单,可以考虑在隧道内壁更多的部署, 利用超大规模RIS 天线阵元提升波束赋形增益,以更好地对齐车窗入射,降低信号入射角,减少损耗。同时,对于弯曲的隧道,可以在隧道弯曲处部署智能超表面,通过反射来增强弯曲部分之后的隧道内的覆盖,实现单站提高覆盖距离,降低信源投资。

结束语

地铁是高密度公共空间,地铁乘客对高速、稳定的移动网络需求日益增长,本文对地铁流量压抑的原因进行了分析,并给出了对应的解决方案。针对地铁的流量管理,我们总结了“三步走”的方案规划:

第一步要完成5G的基础覆盖。根据地铁的环境和工程限制因素,因地制宜的进行建设方案定制,快速完成地铁的5G网络建设。

第二步要提升容量上限。5G建设完成后,随着5G终端的普及和乘客的业务需求增加,容量受限成为流量压抑的又一个原因,本文介绍了通过四流建设、扩容2.6GHz 160M和引入4.9GHz的方式实现地铁容量上限提升的方案。

第三步实现流量经营综合策略的演进。在5G覆盖完善和容量提升的基础上进一步进行流量经营策略创新,在保障乘客网络使用体验的同时,开辟新的商业机会和服务模式,研究智能流量调度、边缘计算的应用、以及与物联网设备的集成等流量优化的关键要素,建设一个高效、可靠的5G流量管理体系。

地铁场景的5G流量激发是一个多维度、动态发展的领域,它要求我们持续的去发现并解决方案的局限性,深入研究探讨5G技术在不同地铁系统中的应用差异,分析不同文化和经济背景下用户的行为模式,评估新兴技术如5G-A对地铁流量激发的潜在影响,不断的进行流量激发方案创新演进。