万字总结 | Linux C/C++网络编程高频考点剖析

一、什么是套接字(Socket)?

套接字(Socket)是网络编程中用于实现网络通信的一种抽象概念。它可以看作是应用程序与计算机网络之间的一个接口,通过套接字可以进行数据的发送和接收。

在C++中,套接字被封装为一个文件描述符(File Descriptor),可以使用系统调用函数来创建、绑定、监听和连接套接字。套接字提供了一种面向流(TCP)或面向数据报(UDP)的通信方式。

具体而言,通过套接字可以完成以下操作:

创建:使用 socket() 函数创建一个新的套接字。绑定:使用 bind() 函数将套接字绑定到特定的IP地址和端口号。监听:使用 listen() 函数开始监听来自其他主机对该套接字的连接请求。连接:使用 connect() 函数发起与目标主机建立连接。发送和接收数据:使用 send() 和 recv() 函数进行数据的发送和接收。关闭:使用 close() 函数关闭套接字连接。通过操作不同类型(TCP或UDP)和不同属性的套接字,开发者可以实现各种类型的网络通信应用,如服务器、客户端、聊天应用等。

二、水平触发和边缘触发的区别?在边缘触发下,一个socket 已读取200然后不再处理,是不是剩下的300就永远无法读取?

水平触发(LT)和边缘触发(ET)是在事件驱动编程中常见的两种触发模式,特别是在使用epoll系统调用进行I/O多路复用时。

水平触发(LT):

当一个文件描述符上有可读或可写事件发生时,LT模式会持续通知应用程序直到处理完所有就绪事件。应用程序需要反复检查文件描述符是否可读/可写,并且对于非阻塞IO操作,可能会返回EAGAIN错误。LT模式适合于基于阻塞I/O或者非阻塞I/O的应用。边缘触发(ET):

当一个文件描述符从无就绪变为就绪状态时,ET模式会通过一次通知告知应用程序。应用程序需要立即处理该事件,并读取/写入尽可能多的数据,直到再次返回EAGAIN错误或者数据全部处理完成。ET模式适合于高性能的异步非阻塞I/O应用,能够更好地利用系统资源。在边缘触发(ET)模式下,epoll_wait系统调用仅在新事件到达时才返回就绪状态,即只有当文件描述符从无就绪状态切换为就绪状态时才会触发通知。这要求应用程序必须立即对事件进行处理,并尽可能地读取/写入更多数据。如果应用程序没有及时处理完所有就绪事件或者未读取全部数据,则可能导致事件丢失。

相比之下,水平触发(LT)模式中,每次调用epoll_wait都会收到已经就绪的事件通知,即使应用程序未处理完该事件或者未读取全部数据。这意味着需要反复检查文件描述符是否可读/可写,并且对于非阻塞IO操作,可能会返回EAGAIN错误。

优缺点方面,在边缘触发模式下,由于只有在状态变化时才通知应用程序,可以减少不必要的上下文切换和事件通知频率,适合高性能异步非阻塞I/O场景。而水平触发模式则更适合于轮询方式的处理,在某些特定场景下可能产生较大的开销和资源浪费。

选择使用哪种模式需要根据具体的应用需求和性能要求来决定,并考虑用户态和内核态之间的切换次数以及资源利用效率。 了解边缘触发:需要等到epoll_wait从内核中获取到新的就绪事件才会触发

水平触发:只要满足就绪事件的条件,epoll_wait都会收到事件(未处理或未处理完的事件)优缺点:考虑不同应用场景下,用户态和内核态的切换次数的细节在边缘触发(Edge Triggered)的情况下,一个套接字已读取了200字节的数据,然后不再处理。剩下的300字节并不会永远无法读取,但是需要注意的是,在边缘触发模式下,需要手动确保将所有可用数据读取完毕。

当使用边缘触发模式时,应用程序通过非阻塞方式进行套接字读取操作。一旦检测到套接字上有可读事件发生,并且准备好读取数据时,应用程序可以尝试调用 recv() 函数来读取数据。

如果应用程序仅仅只调用一次 recv() 函数并尝试读取所有剩余的数据(包括那300字节),即使在套接字上可能还有未处理的其他事件和数据,它们也会被一同读取。因此,在边缘触发模式下,应用程序需要采取适当的策略来确保将所有可用数据都正确地处理和消费掉。

例如,在循环中多次调用 recv() 函数直到返回值为0(表示连接关闭)或负值(表示出现错误),以确保将所有可用数据都正确地从套接字中读取出来。这样就能够保证不会遗漏未处理的数据。

三、TCP和UDP之间的区别是什么?

连接性:TCP是面向连接的协议,而UDP是无连接的协议。TCP在通信之前需要建立连接,并且保持连接状态直到通信结束。UDP没有建立连接的过程,每个数据包都是独立发送。可靠性:TCP提供可靠的数据传输,通过确认、重传和流量控制等机制来确保数据完整性和顺序性。UDP不提供这些机制,因此对于数据丢失或乱序,应用程序需要自行处理。速度和效率:由于TCP提供可靠性保证的机制较多,在网络环境良好的情况下,可能会导致一定的延迟。UDP则没有这些机制,在延迟要求较高或带宽利用率更重要的场景中更适用。数据量限制:TCP对数据进行分段并管理拥塞控制,可以处理任意大小的数据流。而UDP对数据包大小有一定限制(例如IPv4限制为65,507字节),超过限制时需要进行分片。应用场景:TCP常用于对可靠性要求较高、顺序要求严格、传输规模较大的应用,例如网页浏览、文件传输和电子邮件等。UDP常用于实时性要求较高、丢失一些数据不会对应用造成严重影响的应用,例如音频/视频传输、实时游戏和DNS查询等。四、解释TCP的三次握手和四次挥手过程。

TCP的三次握手和四次挥手过程是为了建立和终止TCP连接而设计的。

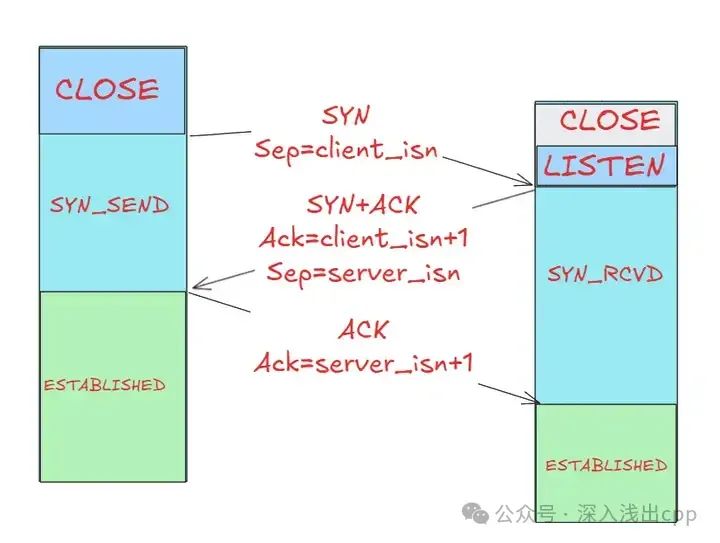

三次握手(Three-way Handshake):

第一步:客户端向服务器发送一个SYN(同步)标志的数据包,请求建立连接。此时客户端进入 SYN_SENT 状态。第二步:服务器收到请求后,确认收到,并发送一个带有 ACK(确认)和 SYN 标志的数据包作为响应。同时,服务器还会分配资源用于接收客户端的数据。此时服务器进入 SYN_RCVD 状态。第三步:客户端收到服务器的响应后,发送一个带有 ACK 标志的数据包作为最后确认。此时客户端和服务器都进入 ESTABLISHED(已建立)状态,可以开始传输数据。

通过这个三次握手过程,确保了双方都能够互相通信并准备好传输数据。

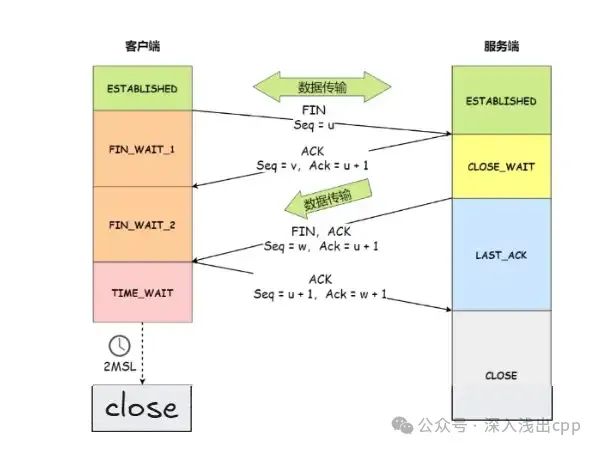

四次挥手(Four-way Handshake):

第一步:当客户端想要关闭连接时,发送一个带有 FIN(结束)标志的数据包给服务器。此时客户端进入 FIN_WAIT_1 状态。第二步:服务器接收到关闭请求后,回复一个 ACK 标志的数据包来确认,并进入 CLOSE_WAIT 状态等待关闭信号。第三步:当服务器确定自己已经完成所有传输任务后,发送一个带有 FIN 标志的数据包给客户端。此时服务器进入 LAST_ACK 状态。第四步:客户端收到服务器的关闭请求后,发送一个 ACK 标志的数据包进行确认。此时客户端和服务器都进入 CLOSED(已关闭)状态。

通过这个四次挥手过程,确保双方都能够完成数据传输并正常关闭连接。

五、说说TCP 的粘包和拆包?

TCP粘包和拆包是在数据传输过程中可能出现的问题,导致接收方无法正确解析和处理数据。

粘包(Packet Sticking)是指发送方连续发送的多个小数据包被接收方合并成一个大数据包进行处理。这可能导致接收方无法准确判断每个数据包的边界,从而造成解析错误。

拆包(Packet Splitting)是指发送方发送一个大数据包,而接收方将其分割为多个小数据包进行处理。这也会导致接收方难以确定每个小数据包的边界,进而造成解析错误。

造成粘包和拆包问题的主要原因有以下几点:

TCP套接字缓冲区:当发送端快速连续地写入数据到TCP套接字缓冲区时,TCP协议栈可以选择性地将多个小数据块打包成一个大的TCP段一次性发送。这样就可能引发粘包问题。延迟确认机制:延迟确认机制可以提高网络传输效率,但也会增加发生粘包问题的概率。当延迟确认时间内没有收到对应ACK确认报文时,多个小段可能会被合并在一起发送。数据大小不均衡:如果连续发送的小消息长度非常短,则很容易在网络传输过程中被合并为一个大的数据包。六、怎么解决拆包和粘包?

定长消息:发送方将每个数据包固定长度,接收方按照固定长度进行分割解析。但是这种方式可能造成消息长度不够灵活,浪费空间。特殊字符分隔:在每个数据包之间插入特殊字符作为分隔符,接收方根据特殊字符进行分割。但是如果数据本身含有特殊字符,需要进行转义处理。消息头部标识长度:发送方在每个数据包前添加一个表示长度的字段,接收方先读取该字段获取消息长度后再进行处理。使用应用层协议:通过应用层协议自定义消息格式和解析规则,确保发送和接收端能够正确解析和处理数据。七、TCP 粘包是怎么产生的?

TCP粘包问题主要是由于TCP协议的特性和网络环境引起的,具体原因如下:

缓冲区:发送方和接收方都有缓冲区用来存储数据。当发送方快速连续地向缓冲区写入数据时,TCP协议栈可以选择性地将多个小数据包打包成一个大的TCP段一次性发送,以提高传输效率。这就可能导致多个小数据包被合并成一个大的数据包到达接收方,造成粘包。延迟确认机制:为了提高网络传输效率,TCP采用延迟确认机制,在一定时间内等待ACK确认报文。如果在延迟确认时间内没有收到对应ACK确认报文,会将多个小段合并在一起发送。这也可能导致粘包问题的发生。数据大小不均衡:如果连续发送的小消息长度非常短,则很容易在网络传输过程中被合并为一个大的数据包。网络拥塞或带宽限制:当网络出现拥塞或者带宽受限时,TCP会尝试通过改变传输窗口大小来适应当前的网络条件。这种情况下,多个小数据包可能会被合并为一个较大的数据包进行传输。以上是产生TCP粘包问题的一些常见原因,需要注意的是,TCP本身并没有提供显式的消息边界,它只是按照字节流进行传输。因此,在应用层需要进行适当的处理和解析,以正确地处理接收到的数据。

八、TCP 最大连接数限制?

TCP的最大连接数是有限制的,这个限制主要由操作系统和硬件资源决定。具体的限制因素包括:

操作系统参数:操作系统会为每个TCP连接分配一些资源,如内存、文件描述符等。不同操作系统对于这些资源的分配策略和上限可能有所不同。系统内核参数:操作系统提供了一些内核参数来调整TCP连接相关的设置,如tcp_max_syn_backlog用于控制半连接队列长度、tcp_max_tw_buckets用于控制TIME_WAIT状态的连接数量等。硬件性能:服务器硬件的处理能力也会影响最大连接数。例如,CPU、内存、网络接口等性能都会对并发连接数产生影响。需要注意的是,实际上很少有应用程序需要达到操作系统或硬件资源上限的最大连接数。通常情况下,在设计和开发应用程序时,应该根据实际需求合理评估和设置最大连接数,并做好性能测试以确保系统能够满足预期的负载要求。

九、如何在C++中创建一个TCP服务器?

在C++中创建一个TCP服务器,可以按照以下步骤进行:

(1)导入必要的头文件:

(2)创建套接字(socket):

(3)绑定端口和IP地址:

(4)开始监听连接请求:

其中backlog表示连接请求队列的最大长度。

(5)接受客户端连接请求并处理:

(6)关闭服务器套接字:

这只是一个简单的TCP服务器示例,实际应用中可能需要添加错误处理、并发处理等功能。同时,还可以使用第三方库如Boost.Asio或Poco等来简化网络编程过程。

十、如何在C++中创建一个TCP客户端?

在C++中创建一个TCP客户端,可以按照以下步骤进行:

(1)导入必要的头文件:

(2)创建套接字(socket):

(3)设置服务器的IP地址和端口号:

其中,port是服务器监听的端口号,serverIP是服务器的IP地址。

(4)连接到服务器:

(5)进行数据读取/写入等操作:

(6)关闭客户端套接字:

这只是一个简单的TCP客户端示例,实际应用中可能需要添加错误处理、发送/接收循环等功能。同时,还可以使用第三方库如Boost.Asio或Poco等来简化网络编程过程

十一、TCP 的主要特点是什么?

可靠性:TCP使用确认和重传机制来确保数据的可靠传输。它会追踪每个发送的数据段,并等待接收方发送确认信息。如果发送方未收到确认或超时,则重新发送该数据段。有序性:TCP保持数据的顺序传输,即接收方按照发送方发送的顺序将数据重组。流量控制:TCP通过滑动窗口机制来控制流量。接收方可以告诉发送方它所能接受的最大数据量,以避免过载导致丢包或延迟。拥塞控制:TCP具有拥塞控制机制,以防止网络拥塞。它通过动态调整发送速率、检测丢包并减少发送速率来维护网络质量。面向连接:在通信之前,TCP需要在客户端和服务器之间建立连接。这种连接是全双工的,并且在通信结束后会释放。支持多种应用层协议:TCP不仅提供了基本的传输功能,还支持许多应用层协议(如HTTP、FTP等)进行高层次的通信。十二、UDP 的主要特点是什么?

无连接性:UDP在通信之前不需要建立连接,发送方直接将数据报发送给接收方,没有握手过程。高效性:由于没有建立和维护连接的开销,UDP具有较低的延迟和网络开销。这使得它适用于实时应用,如音频和视频流传输。简单性:相比TCP而言,UDP的协议头部较小且不需要维护状态信息。因此,它更加简洁轻量。不可靠性:相对于TCP提供可靠的数据传输,UDP对数据传输没有可靠性保证。它不会确认数据是否到达目标、重发丢失的数据或按序交付。无拥塞控制:UDP没有内置的拥塞控制机制。发送方可以连续快速地发送数据报,可能会导致网络拥塞并造成丢包。支持广播和多播:UDP支持向多个接收者同时发送数据报,并支持广播和多播功能。十三、TCP与UDP有哪些区别?各自的应用场景?

连接性:TCP是面向连接的协议,使用三次握手建立连接,并保证数据的可靠传输;UDP是无连接的协议,发送方直接将数据报发送给接收方。可靠性:TCP提供可靠的数据传输,通过确认、重传和流量控制等机制来保证数据不丢失、不乱序和按序交付;UDP不提供可靠性保证,数据可能丢失、乱序或重复。拥塞控制:TCP具备拥塞控制机制,通过动态调整发送速率来避免网络拥塞;UDP没有内置的拥塞控制,发送方可以连续快速地发送数据报,可能会导致网络拥塞。头部开销:TCP头部较大,包含额外的信息用于连接管理和可靠性保证;UDP头部较小且简单,只包含基本的源端口、目标端口、长度和校验值等字段。应用场景:

TCP适合对数据完整性要求高、顺序要求严格的应用场景,如网页浏览、文件传输、电子邮件等。UDP适合对实时性要求较高、能容忍少量数据丢失或乱序的应用场景,如音频/视频传输、在线游戏、DNS查询等。需要根据具体的需求和场景来选择TCP还是UDP。如果对数据完整性和顺序有严格要求,以及需要进行拥塞控制,那么TCP是更合适的选择。如果强调实时性、快速传输,并能容忍一些数据丢失或乱序,则可以使用UDP。

十四、为什么QQ采用UDP协议?

实时性:QQ是一种即时通讯工具,注重消息的实时传输和响应速度。UDP作为无连接的协议,没有建立和维护连接的开销,可以更快地将数据发送到目标地址,减少了延迟。

节省资源:相比TCP协议,UDP头部较小且简单,不需要额外的确认、重传和拥塞控制等机制,减少了网络传输的开销。这样一来,在大规模并发通信的情况下,可以节省服务器和网络资源。

容忍数据丢失:在即时通讯中,并不是所有消息都必须可靠地到达目标方。对于一些非关键性的消息或者实时聊天内容,如果发生少量数据丢失也不会造成太大影响。而UDP允许在某些情况下放弃数据报文传输过程中产生的错误或丢失的数据包。

尽管UDP协议在可靠性和有序性方面较TCP差,但对于即时通讯这类对实时性要求高、能容忍少量数据丢失或乱序的场景来说,通过使用UDP可以提供更好的用户体验,并降低服务器负载。

十五、UDP协议为什么不可靠?

无连接:UDP是一种无连接的协议,发送端和接收端之间不会建立持久的连接。这意味着每个UDP数据包都是独立的实体,没有先后顺序或依赖关系。不提供确认机制:UDP在发送数据后不会收到接收端的确认消息,也就是说发送端不知道数据是否成功到达目标地址。如果发生丢包或者错误,UDP本身并没有重发机制。不提供拥塞控制:TCP通过拥塞控制算法来防止网络拥塞,并适应网络负载变化。而UDP没有这样的机制,在网络负载高或者链路质量差的情况下容易造成丢包现象。不保证数据顺序:由于UDP是无连接的,并且数据包是独立传输的,所以接收端可能以不同顺序接收到数据包。这可能导致乱序问题,需要应用层自行处理。十六、详细说一下 TCP 的三次握手机制?

TCP的三次握手机制是建立TCP连接的过程,它包括三个步骤,以确保双方都准备好进行数据传输。这个过程涉及到多个数据包的交换,以确保连接的双方都能够正确地识别对方,并准备好接收数据。以下是三次握手的详细步骤:

第一次握手:客户端向服务器发送一个SYN报文(请求连接),并指定一个序列号。这个序列号用于标识报文段的顺序,确保数据的正确传输。第二次握手:服务器收到SYN报文后,会向客户端回复一个SYN-ACK报文,表示确认收到客户端的SYN报文,同时也提供了一个确认序列号,这个确认序列号是对客户端SYN报文序列号的确认。第三次握手:客户端收到服务器的SYN-ACK报文后,会向服务器发送一个ACK报文,确认收到服务器的SYN-ACK报文,并确认服务器的确认序列号。通过这三次握手,客户端和服务器之间建立了一个可靠的连接,双方都知道对方的存在,并且知道对方的初始序列号,从而可以开始可靠的数据传输。这个过程确保了双方都准备好进行通信,避免了数据的乱序或重复传输问题。此外,TCP的三次握手机制还涉及到一些其他的概念,如未连接队列、Backlog参数和半连接存活时间,这些机制共同作用,确保了TCP连接的稳定性和可靠性。未连接队列用于存储等待确认的连接请求,Backlog参数表示内核为相应套接字排队的最大连接个数,而半连接存活时间则是指半连接队列的条目存活的最长时间,也就是服务器从收到SYN包到确认这个报文无效的最长时间。

十七、TCP 握手为什么是三次,为什么不能是两次?不能是四次?

确保双方都能收到对方的数据:第一次握手是客户端向服务器发送一个SYN(同步)包,告诉服务器自己想要建立连接。第二次握手是服务器向客户端发送一个SYN-ACK(同步-确认)包,表示接收到了请求,并同意建立连接。第三次握手是客户端再次向服务器发送一个ACK(确认)包,告知服务器自己也准备好进行通信了。通过这个三次握手过程,确保双方都能够互相感知到对方,并且都具备发送和接收数据的能力。

防止已失效的连接请求被误认为有效:假设只有两次握手,在某个网络环境中,客户端发出了请求连接的SYN包,但该包在网络中滞留很久才到达服务器。此时服务器回复一个SYN-ACK包给客户端,但由于长时间没有收到来自客户端的回应,服务器就会认为该连接请求已经失效。然而,实际上该SYN包只是在网络中延迟了而已,并没有真正丢失。如果使用两次握手,则会导致这种情况下的误判。

防止已失效的连接请求重新被接受:假设使用四次握手,客户端发出了连接请求的SYN包,但由于网络原因,服务器没有收到该包。此时客户端可能会误以为连接已建立,并开始发送数据。然而,在服务器看来,这个连接请求根本不存在。如果不进行三次握手来验证双方都能正常通信,就有可能导致这种情况下的混乱。

十八、TCP三次握手的过程?为什么不可以是两次握手?

客户端向服务器发送一个SYN(同步)包,指明客户端要发起连接请求,并随机生成一个初始序列号。服务器收到SYN包后,会发送一个SYN-ACK(同步-确认)包作为回应。该包中确认了客户端的连接请求,并向客户端发送自己的初始序列号。客户端收到服务器的SYN-ACK包后,会发送一个ACK(确认)包作为最终的确认。此时双方已经完成了三次握手,连接正式建立。为什么不能是两次握手呢?主要有以下原因:

双方需要确认对方能够收到数据:第一次握手是客户端向服务器发送连接请求,但这个请求可能在网络传输中丢失或延迟很长时间才到达。如果只有两次握手,则无法确定是否成功建立了双向通信能力。防止已失效的连接请求被接受:假设只有两次握手,在某个网络环境中,客户端发出了连接请求的包并传递给了服务器。但由于网络延迟等问题导致该请求在某段时间内未能及时到达服务器,这时客户端可能已经放弃或关闭了这个连接。如果没有第三次握手进行确认,则服务器可能会误认为该连接请求仍然有效,从而浪费资源。十九、TCP 四次挥手的过程? TIME_ _WAIT 为什么至少设置两倍的MSL时间?

客户端发送一个FIN(结束)包,表示客户端不再发送数据。服务器收到FIN包后,向客户端发送一个ACK(确认)包作为回应。此时服务器进入CLOSE_WAIT状态,表示服务器已经接收到了关闭连接的请求。当服务器准备好关闭连接时,会发送一个FIN包给客户端。客户端收到服务器的FIN包后,向服务器发送一个ACK包作为最终确认。此时客户端进入TIME_WAIT状态,在等待一段时间后才完全关闭连接。关于为什么要设置两倍MSL时间的TIME_WAIT状态,原因如下:

确保旧连接上的所有分组都被丢弃:在TIME_WAIT状态期间,如果有来自旧连接的延迟分组到达,这些分组将被丢弃。这样可以确保在该时间段内不存在具有相同源IP和目标IP地址以及相同源端口和目标端口号的旧分组。防止新连接与旧连接混淆:由于网络中存在一定的传输延迟和重排现象,如果不设置适当的等待时间,在短时间内建立新连接可能会与之前处于TIME_WAIT状态的旧连接发生冲突,并导致数据传输错误。通过设置两倍MSL时间作为TIME_WAIT状态持续的时间,可以确保旧连接的完全关闭,并避免新连接与旧连接之间的混淆和冲突。MSL(Maximum Segment Lifetime)是指报文在网络中的最长生存时间,一般为两倍最大报文传输时间。设置两倍MSL时间作为TIME_WAIT状态的等待时间,可以确保足够长的时间以处理可能出现的延迟分组和重排现象。

二十、第二次握手传回了 ACK,为什么还要传回 SYN?

在TCP三次握手中,第二次握手是服务器接收到客户端的SYN(同步)包后,回复一个ACK(确认)和自己的SYN包给客户端。这里为什么要传回SYN包呢?

传回SYN包的目的是为了告诉客户端,服务器也愿意建立连接。通过在第二次握手中传回自己的SYN包,服务器向客户端发出了一个初始化序列号(ISN),即初始数据传输序列号。这个ISN用于确保双方对初始序列号达成一致,从而构建可靠的通信。

另外,在TCP连接中,每个方向都需要进行序列号的初始化。因此,在第一次握手时,客户端发送了一个带有SYN标志位和随机初始序列号(Client ISN)的报文给服务器;而在第二次握手时,服务器不仅要确认收到了客户端的请求(发送ACK),还需要向客户端发送自己随机生成的初始序列号(Server ISN),以完成对连接参数的交换。

二十一、第3次握手可以携带数据吗?

在TCP的三次握手中,第三次握手是客户端接收到服务器的ACK包后,向服务器发送一个确认ACK包,用于告知服务器已经接收到了它的响应。

在传统的TCP协议规范下,第三次握手通常不携带数据。它只是一个简单的确认阶段,用于确保连接双方都已准备好进行数据传输。

然而,在某些特殊情况下,一些TCP实现可能允许在第三次握手时携带少量数据。这种做法被称为"SYN+ACK data"或者"快速确认"技术。它通过将应用层数据与第三次握手的ACK一起发送,可以节省一个往返时间(RTT)。

需要注意的是,这种在第三次握手中携带数据的做法并不被所有TCP协议栈支持,并且可能会引发一些兼容性问题。因此,在实际开发中要谨慎使用,并遵循标准规范以确保互操作性和可靠性。

二十二、三次握手中每一次没收到报文会发生什么情况?

在TCP的三次握手中,如果任何一方没有收到对方发送的报文,会导致连接建立失败或出现延迟。

具体情况如下:

第一次握手:客户端发送SYN包给服务器,如果服务器没有收到这个SYN包,则服务器不会发回应答ACK包。客户端将超时重传SYN包,直到收到服务器的ACK包或达到最大重传次数。第二次握手:服务器接收到客户端的SYN包后,会发送一个确认ACK和自己的SYN包给客户端。如果客户端没有收到这个ACK+SYN包,则客户端不会发送第三次握手的ACK包。服务器将超时重传该数据段,直到客户端发送确认ACK或达到最大重传次数。第三次握手:当客户端收到服务器的ACK+SYN包后,它将发送一个确认ACK给服务器。如果服务器没有收到这个确认ACK,则认为连接建立失败,并可能触发超时重传机制来尝试重新建立连接。二十三、说说 TCP 四次挥手的过程?

主动关闭方发送FIN包:当应用程序需要关闭TCP连接时,主动关闭方(一般是客户端)向被动关闭方(一般是服务器)发送一个FIN包,表示不再发送数据。

被动关闭方确认ACK:被动关闭方收到FIN包后,会向主动关闭方发送一个确认ACK包作为响应。此时,被动关闭方仍然可以继续发送数据。

被动关闭方发送FIN包:当被动关闭方也准备好断开连接时,它会发送一个自己的FIN包给主动关闭方。

主动关闭方确认ACK:主动关闭方收到被动关闭方的FIN包后,向被动关闭方发送一个确认ACK包以完成挥手过程。此时,TCP连接处于TIME_WAIT状态,等待足够长的时间后才会彻底释放连接。

二十四、TCP 挥手为什么需要四次呢?三次不行?

TCP挥手需要四次的原因是为了确保数据的可靠性和防止延迟报文导致连接错误。在第三次握手后,被动关闭方发送FIN包给主动关闭方,表示它已经没有数据要发送了,但可能还有未接收到的数据在传输过程中。所以被动关闭方需要等待这些未接收到的数据到达或超时后才能确认所有数据都已经接收完毕,然后发送ACK包。

如果只进行三次挥手,被动关闭方在发送FIN包后立即进入CLOSED状态,而主动关闭方可能还没有接收到所有未接收到的数据。这样就无法保证主动关闭方正确处理所有数据,并且可能导致主动关闭方误认为连接已经断开而提前释放资源。

通过四次挥手,在第四个步骤中,主动关闭方会再次发送确认ACK包给被动关闭方来确认其已经接收完所有未接收到的数据。这样可以确保双方都知道对方已完成挥手,并且避免潜在的连接问题。尽管四次挥手增加了一定的时间和额外的网络负载,但它能够确保连接正常地终止,并保证可靠性。

二十五、TCP 四次挥手过程中,为什么需要等待 2MSL, 才进入 CLOSED 关闭状态?

等待2MSL(Maximum Segment Lifetime,最大报文生存时间)是为了确保所有可能在网络中滞留的挥手报文段都能够被丢弃,从而避免旧连接上出现重复的数据。

在TCP的四次挥手过程中,主动关闭方发送最后一个ACK包给被动关闭方后,并不立即进入CLOSED状态,而是进入TIME_WAIT状态,并等待2倍的最大报文生存时间。这个时间通常是两个原因:

确保被动关闭方接收到最后一个ACK确认包:在CLOSED状态下,主动关闭方无法接收到任何来自被动关闭方的数据或控制信息。如果被动关闭方没有及时收到最后一个ACK确认包(例如该包丢失),它将会超时并重新发送FIN包,导致主动关闭方需要重新处理连接释放过程。等待可能仍然存在于网络中的延迟报文段:尽管正常情况下挥手过程中传输的所有报文都已经完成发送和接收,但在网络环境复杂、拥塞或不稳定的情况下,可能会有某些报文段滞留在网络中。等待2MSL可以确保这些滞留的报文段已经被丢弃,并防止其干扰新建立的连接。通过等待2MSL,可以确保旧连接的所有资源完全释放,并为新连接提供足够的时间和空间。尽管这增加了一定的等待时间,但能够提高网络稳定性和可靠性。

二十六、什么是IP地址和端口号?它们在网络编程中的作用是什么?

IP地址是Internet Protocol Address(互联网协议地址)的缩写,用于唯一标识网络中的设备或主机。它是一个由32位或128位二进制数组成的数字,通常以点分十进制表示形式呈现。

端口号是网络通信中的逻辑单位,用于标识应用程序在设备上的特定通信通道。它是一个16位的整数,范围从0到65535。其中,0-1023之间的端口号被称为"知名端口",用于一些常见服务和协议;1024-49151之间的端口号被称为"注册端口";49152-65535之间的端口号被称为"动态/私有端口"。

在网络编程中,IP地址和端口号共同组成了网络通信中的目标地址。通过使用IP地址和特定的端口号,可以将数据准确地发送到指定设备上运行着特定应用程序的通信通道上。

具体来说,在客户端与服务器进行网络通信时,客户端通过指定目标服务器的IP地址和对应服务所使用的端口号来建立连接,并向该目标发送请求。服务器则通过监听指定端口,并根据接收到请求中指定的IP地址和端口号来确定要响应给客户端。

二十七、说说TCP 的拥塞控制?

TCP(传输控制协议)拥塞控制是一种网络拥塞管理机制,用于在网络中发生拥塞时限制数据的发送速率,以确保网络的稳定性和公平性。TCP的拥塞控制算法主要包括以下几个方面:

慢启动(Slow Start):在连接建立或恢复后,发送方初始以较慢的速率发送数据,并随着时间逐渐增加发送窗口大小,直到达到一个阈值。拥塞避免(Congestion Avoidance):当发送方检测到网络发生拥塞时,会将发送窗口大小减小,并采用加性增加和乘性减少的方法调整发送速率。这样可以适应当前网络状况并降低进一步加重拥塞的可能性。快重传(Fast Retransmit)和快恢复(Fast Recovery):当接收方发现丢失了某个报文段时,会立即向发送方进行重传请求。同时,发送方不需要等待超时才进行重传,而是通过收到三个相同确认号来触发快速重传。快恢复算法会将拥塞窗口大小设置为阈值的一半,并继续以较慢的速率递增。超时重传(Timeout Retransmission):如果发送方在一个合理的时间内没有收到对应的确认报文,就认为该报文丢失,并进行超时重传。二十八、说说 TCP 的重传机制?

TCP(传输控制协议)的重传机制是为了保证数据可靠传输而设计的。当发送方发现某个报文段丢失或未收到确认时,会触发重传机制来重新发送该报文段。具体的TCP重传机制如下:

超时定时器(Timeout Timer):每次发送一个报文段,发送方会启动一个超时定时器。如果在定时器时间内未收到对应的确认,则认为该报文段丢失,将会触发重传。重传策略:一旦发送方检测到超时或者接收到连续三个相同确认号(Fast Retransmit),就会触发重传操作。发送方会重新将丢失的报文段进行发送。快速重传(Fast Retransmit)和快恢复(Fast Recovery):当接收方收到乱序的报文段后,它会向发送方回复对最后按序接收的报文段的确认号。如果发送方在一定时间内连续收到相同确认号(至少是三个),则说明之前发送的某个报文段可能丢失,因此可以快速触发重传而不需要等待超时。ACK包选择性确认:接收方可以通过选择性确认机制告知发送方所期望接收到的下一个有序报文段的序列号,以避免不必要的重传。二十九、如何处理并发连接请求?

多进程/多线程模型:使用多个进程或线程来处理连接请求。每当有新的连接请求到达时,创建一个新的进程或线程来处理该连接,从而实现并发处理。

异步I/O模型:利用异步I/O技术(如epoll、select等)实现非阻塞式I/O操作,在一个事件循环中同时监听多个连接,并通过回调函数进行处理。这种方式可以实现高效的并发性能。

线程池/连接池模型:预先创建一定数量的线程或连接资源,并将其放入池中。当有新的连接请求到达时,从池中获取空闲的线程或连接资源进行处理,完成后再释放给池供下次使用。

协程/轻量级线程模型:使用协程(如Python中的asyncio、Golang中的goroutine等)或轻量级线程(如Java中的Fiber等)来管理并发任务。通过非抢占式调度和用户态上下文切换,实现高效且低消耗的并发处理。

三十、select、poll和epoll之间有什么区别?

select:select 是最早出现的 I/O 多路复用机制之一,适用于多个文件描述符上的 I/O 事件监听。它使用线性扫描方式遍历所有的文件描述符,并阻塞等待事件发生。但是 select 的缺点是每次调用时都需要将所有的文件描述符集合从用户空间拷贝到内核空间,导致效率较低。

poll:poll 是对 select 的改进版本,也可以用于监听多个文件描述符上的 I/O 事件。与 select 不同的是,poll 在内核中维护了一个链表来存放被监视的文件描述符,避免了每次调用时都需要拷贝整个描述符集合。但是随着监视的文件描述符数量增加,效率会逐渐下降。

epoll:epoll 是在 Linux 上引入的高级I/O多路复用机制,相对于 select 和 poll 具有更高的效率和扩展性。epoll 使用基于事件驱动方式工作,并通过回调函数通知应用程序哪些文件描述符就绪。它能够处理大量并发连接而不受限于单个进程/线程或文件描述符数量。此外,epoll 还提供了三种工作模式:EPOLLIN(读事件就绪)、EPOLLOUT(写事件就绪)和 EPOLLET(边缘触发),使其更加灵活。

三十一、在C++中如何实现非阻塞IO操作?

(1)使用fcntl函数:通过调用fcntl函数设置文件描述符的O_NONBLOCK标志来使其变为非阻塞模式。例如:

(2)使用ioctl函数:使用ioctl函数将文件描述符设置为非阻塞模式。例如:

(3)使用select、poll或epoll:这些I/O多路复用机制本身就支持非阻塞模式,通过将文件描述符添加到监视集合中,然后使用超时参数等待事件发生。

无论哪种方式,一旦文件描述符被设置为非阻塞模式,读取和写入操作将立即返回,并且可能不会传输所有请求的数据量。需要在代码中处理返回值和错误码,以确保正确地处理非完整数据传输和EAGAIN/EWOULDBLOCK错误。

三十二、什么是异步IO?如何使用异步IO进行网络编程?

异步I/O(Asynchronous I/O)是一种编程模型,它允许程序在等待I/O操作完成的同时继续执行其他任务,而不会被阻塞。在网络编程中,使用异步I/O可以实现高效的并发处理和响应性能。通

常有以下几种方式来使用异步I/O进行网络编程:

使用操作系统提供的异步I/O接口:不同操作系统可能提供不同的API来实现异步I/O,如Windows下的Overlapped I/O、Linux下的epoll、macOS下的kqueue等。通过使用这些接口,可以将套接字设置为非阻塞模式,并通过回调函数或事件通知机制处理就绪事件。使用多线程或线程池:可以创建多个线程或使用线程池来实现并发处理,在每个线程中使用阻塞I/O操作。通过合理地分配工作量和资源,可以提高并发性能。使用事件驱动框架或库:很多语言和平台都提供了各种事件驱动框架或库,如Node.js中的EventEmitter、Python中的Twisted、C++中的Boost.Asio等。这些框架/库抽象了底层异步I/O接口,并提供了更高级别和易用性更好的编程接口。无论选择哪种方式,都需要注意正确处理回调函数、错误码和资源释放等细节,以保证程序的正确性和可靠性。异步I/O需要更加注意并发访问和同步问题,同时也需要合理的设计和调度来提高系统的吞吐量和性能。

三十三、IPv4和IPv6之间有哪些差异?如何在C++中处理IPv6地址?

地址长度:IPv4地址由32位二进制数表示,而IPv6地址由128位二进制数表示。这使得IPv6拥有更大的地址空间,能够提供更多的IP地址。

地址格式:IPv4地址以点分十进制形式表示(例如192.168.0.1),而IPv6地址以冒号分隔的八组十六进制数字表示(例如2001:0db8:85a3:0000:0000:8a2e:0370:7334)。

自动配置:在IPv4中,通常需要使用DHCP服务器来动态分配IP地址给主机。而在IPv6中,有一种称为SLAAC(Stateless Address Autoconfiguration)的自动配置方式,可以让主机根据网络前缀自动生成全球唯一的IP地址。

在C++中处理IPv6地址,可以使用标准库提供的函数和类型。以下是一些常用的方法:

使用std::string表示IP地址:可以使用字符串来存储和传递IPv6地址。例如,使用std::string类型接收用户输入或从配置文件读取IP地址。使用struct sockaddr_in6结构体:该结构体定义了IPv6套接字地址结构,并包含了IP地址、端口等信息。通过设置相关字段来指定要连接或绑定的IPv6地址。使用getaddrinfo()函数获取IPv6地址信息:这个函数可以根据主机名和服务名获取相应的IPv6地址信息,包括IP地址、协议簇等。返回的结果可以用于后续套接字操作。使用inet_pton()和inet_ntop()进行地址转换:这两个函数分别用于将文本格式的IP地址转换为二进制形式(Presentation to Network)和将二进制形式的IP地址转换为文本格式(Network to Presentation)。通过使用上述方法,你可以在C++中处理IPv6地址,并进行网络编程和通信。需要注意的是,在处理IPv6时要确保代码适配IPv6协议栈,并正确处理各种数据结构和错误码。

三十四、如何处理粘包和拆包问题?

粘包和拆包问题是在网络通信中常见的问题,特别是在基于流传输协议(如TCP)的情况下。下面是几种处理粘包和拆包问题的常用方法:

定长消息:发送端将消息固定为固定长度,在接收端按照相同的固定长度进行接收。这样可以确保每个消息长度一致,但可能会导致带宽浪费。消息边界:在消息中加入边界标识符,如换行符或特定字符。接收端根据边界标识符来区分不同的消息。消息头部长度字段:在消息头部加入一个表示消息总长度的字段。接收端先读取该字段,然后根据总长度读取完整的消息内容。使用分隔符:将每个消息以特定字符或字节序列作为分隔符进行分割。接收端通过查找分隔符来确定每个完整的消息。基于应用层协议设计:在应用层协议中定义自己的消息格式,并严格遵循该格式进行编解码。例如,可以使用XML、JSON等结构化数据格式来定义消息,并通过解析器将其转换为可操作的数据对象。无论选择哪种方法,都需要在发送端和接收端保持一致地实现。此外,考虑到网络环境的不确定性和复杂性,处理粘包和拆包问题也需要一些额外的策略,如使用超时机制、缓冲区管理等。

对于C++开发者而言,可以利用相关网络库或自行实现以上策略来解决粘包和拆包问题。例如,在Boost.Asio、Qt等网络库中都提供了相应的函数和工具来处理粘包和拆包。此外,根据具体需求,也可以基于原生套接字编程进行定制化开发。

三十五、解释序列化和反序列化,并说明在网络通信中为什么需要进行序列化。

序列化是将数据结构或对象转换为可存储或传输的字节流的过程,而反序列化则是将字节流转换回原始数据结构或对象的过程。序列化通常涉及将数据转换为特定格式,如二进制、JSON、XML等。

在网络通信中,需要进行序列化的主要原因有以下几点:

数据传输:网络通信中需要将数据通过网络传输到远程节点。由于网络只能传输二进制数据,因此需要将原始数据进行序列化为字节流,在接收端进行相应的反序列化还原为原始数据。跨平台兼容性:不同系统和编程语言可能使用不同的内部表示方式来存储数据。通过序列化,可以将数据以一种平台无关、语言无关的格式进行存储和传输,实现跨平台兼容性。持久化存储:序列化也常用于持久化存储场景,即将对象或数据结构保存到磁盘或数据库中。在之后读取时,可以通过反序列化重新构建出对象或数据结构。远程调用(RPC):在分布式系统中,常常需要进行远程过程调用(RPC)。通过序列化方法参数和返回值,可以方便地在客户端和服务端之间进行数据传递。三十六、什么是多线程服务器?如何在C++中实现多线程服务器?

多线程服务器是指在服务器端使用多个线程来同时处理客户端的请求。每个线程都可以独立地处理一个或多个连接,从而实现并发处理多个客户端请求的能力。

在C++中实现多线程服务器可以使用多种方法,其中一种常见的方式是使用标准库提供的线程支持(std::thread)。以下是一个简单的示例:

上述示例中,通过创建多个线程来处理客户端请求。每个线程都调用handleClient函数,并传递一个客户端编号作为参数。在handleClient函数中,可以执行具体的客户端请求处理逻辑。

需要注意的是,在多线程编程中要注意共享资源的并发访问问题,避免数据竞争和死锁等问题。示例代码中使用了互斥量(std::mutex)来保护共享资源(这里是标准输出流),确保同一时间只有一个线程能够访问共享资源。

三十七、C++中的同步与互斥机制有哪些?请解释它们各自的作用。

在C++中,同步和互斥机制是用于控制多个线程之间的访问和操作共享资源的方式。以下是常见的同步和互斥机制:

互斥量(Mutex):互斥量是一种最基本的同步机制,通过加锁(Lock)和解锁(Unlock)操作来保护临界区代码,确保在任意时刻只有一个线程可以访问被保护的共享资源。当一个线程获取了互斥量的锁之后,其他试图获取锁的线程将被阻塞直到该线程释放锁。信号量(Semaphore):信号量是一种更为灵活的同步机制,它可以控制对共享资源的并发访问数量。信号量有一个计数器,表示可用资源的数量。当线程需要使用资源时,会尝试获取信号量;如果可用资源数大于0,则减少计数器并继续执行;如果可用资源数为0,则线程会被阻塞等待直到有可用资源。条件变量(Condition Variable):条件变量允许一个或多个线程等待特定条件发生,并在满足条件时进行通知。它经常与互斥量一起使用,典型情况下,在进入临界区前先加锁互斥量,然后等待某个条件满足。当满足条件时,其他线程可以通过条件变量发送通知(notify)来唤醒等待的线程。原子操作(Atomic Operations):原子操作是一种特殊的操作,能够在不需要互斥量或其他同步机制的情况下保证对共享资源的原子性访问。原子操作是以硬件级别实现的,能够确保在并发情况下不会发生数据竞争。这些同步和互斥机制都有不同的作用和适用场景。互斥量主要用于保护临界区代码,确保同时只有一个线程可以进入被保护区域。信号量可用于限制并发访问资源的数量。条件变量则提供了更高级别的线程间通信方式,在特定条件满足时进行阻塞和唤醒线程。而原子操作则适用于对共享变量进行简单而快速的操作,避免使用锁和其他复杂的同步机制。

三十八、在C++中如何实现SSL/TLS加密通信?

在C++中,可以使用各种库来实现SSL/TLS加密通信,其中最常用的是OpenSSL库。以下是一个简单的示例代码,展示了如何在C++中使用OpenSSL进行SSL/TLS加密通信:

这个示例代码仅提供了基本的SSL/TLS加密通信流程,具体的使用方式和参数设置可能会根据实际需求有所调整。请注意,为了使此示例代码工作,您需要替换证书文件路径和套接字文件描述符,并确保正确配置和加载证书与私钥。

三十九、解释HTTP协议与HTTPS协议之间的区别。

HTTP(Hypertext Transfer Protocol)和HTTPS(Hypertext Transfer Protocol Secure)是两种不同的通信协议,用于在客户端和服务器之间传输数据。它们之间的主要区别如下:

安全性:

HTTP是明文协议,数据以纯文本形式传输,没有加密措施,容易被窃听和篡改。HTTPS使用SSL/TLS协议进行加密通信,确保数据的机密性和完整性。通过使用公钥加密和私钥解密的方式,HTTPS可以防止数据被窃听、篡改和伪造。端口号:

HTTP默认使用80端口进行通信。HTTPS默认使用443端口进行通信。证书验证:

HTTP不需要证书验证,任何服务器都可以发送HTTP响应给客户端。HTTPS依赖于数字证书来验证服务器身份。客户端会验证服务器证书的有效性,并且只与受信任的证书颁发机构(CA)签发的有效证书建立连接。运行效率:

由于HTTPS需要额外的计算资源来进行加密解密操作,相对于HTTP而言运行效率稍低一些。

四十、什么是RESTful API?如何在C++中构建RESTful API?

RESTful API(Representational State Transfer)是一种基于HTTP协议的设计风格,用于构建网络应用程序的API。它采用轻量级、可扩展、易于理解和使用的方式来进行通信。

在C++中构建RESTful API可以使用以下步骤:

定义资源:确定需要提供给客户端的资源和操作,例如用户、文章等。设计URL结构:根据RESTful原则,使用合适的URL结构来表示资源及其相关操作。例如,对于用户资源,可以使用 "/users" 表示所有用户,使用 "/users/{id}" 表示特定用户。选择HTTP方法:根据操作类型选择合适的HTTP方法。常用的有GET(获取资源)、POST(创建新资源)、PUT(更新现有资源)、DELETE(删除资源)等。处理请求:在服务器端编写代码来处理接收到的请求。可以使用C++中的Web框架或自行编写处理逻辑。解析参数:根据请求中携带的参数(如URL参数、查询字符串、请求体等),解析并提取所需信息。处理业务逻辑:根据请求所需执行相应的业务逻辑,例如从数据库中获取数据、进行计算等。构造响应:根据请求处理结果生成合适格式的响应数据,并设置相应的HTTP状态码。返回响应:将生成好的响应数据返回给客户端。需要注意的是,C++本身并没有内置的RESTful API框架,但可以使用第三方库或自行编写来实现。常用的C++ Web框架包括CppRESTSDK、Pistache、Crow等,它们提供了简化处理HTTP请求和构建API的功能。你可以选择适合自己需求的框架来进行开发。

四十一、如何处理网络中的错误和异常情况?

在处理网络中的错误和异常情况时,以下是一些常见的做法:

异常处理:使用try-catch语句块来捕获可能发生的异常,并采取适当的措施进行处理。例如,在网络请求过程中可以捕获连接超时、无法连接等异常,并根据具体情况进行重试、回滚或报错等操作。错误码与错误信息:定义清晰明确的错误码和错误信息,用于标识和描述不同类型的网络错误。将这些信息返回给客户端,以便他们能够理解和处理问题。可以使用枚举、常量或自定义结构体来管理错误码和对应的错误信息。日志记录:及时记录网络请求和响应的详细信息,包括出现异常或错误的原因、时间戳、相关参数等。通过日志可以方便地追踪问题并进行故障排查。错误重试:针对一些可恢复性错误,例如连接超时或服务器繁忙,可以考虑实现自动重试机制。设置最大重试次数和重试间隔时间,在达到最大次数后仍失败则报错。用户友好提示:为了提供更好的用户体验,在客户端展示有意义的错误提示。将底层网络异常转化为易于理解的用户友好消息,并提供相应的操作建议。监控和报警:实施监控系统,定期检查网络状态,并及时发出警报以便能够快速响应错误和异常情况。可以使用第三方监控工具或自行开发。异常处理中心化:将网络错误和异常的处理逻辑集中在一个地方,避免分散到各个代码模块中。这样可以更好地管理和维护错误处理流程,并提高代码的复用性。四十二、什么是负载均衡?如何实现负载均衡?

负载均衡是一种将网络请求或任务分摊到多个服务器、设备或资源上的技术,以实现资源的合理利用和性能的优化。它可以避免单个服务器过载而导致服务不可用,提高系统的可靠性和可扩展性。

实现负载均衡通常有以下几种方式:

硬件负载均衡器:使用专门的硬件设备,如F5 BIG-IP等,来接收并分发请求。这些设备具有智能算法和负载平衡策略,可以根据服务器的负载情况进行动态调度。软件负载均衡器:在应用层面通过软件实现负载均衡。常见的软件负载均衡器包括Nginx、HAProxy等。它们可以根据预定规则(如轮询、最小连接数、响应时间等)将请求转发到后端服务器。DNS负载均衡:通过DNS解析将域名解析为多个不同的IP地址,并返回给客户端。客户端会按照一定规则选择其中一个IP地址发送请求,从而实现负载均衡。缺点是DNS缓存可能导致不同客户端获得不同的IP地址,影响了均衡性。负载均衡算法:负载均衡器使用不同的算法来分配请求,以实现负载的平衡。常见的算法包括轮询、加权轮询、最小连接数等。水平扩展:通过增加更多的服务器节点来分摊负载。这可以是物理服务器或虚拟机,并且可以使用负载均衡器将流量分发到这些节点上。在实际应用中,通常会综合运用以上方法,根据业务需求和系统规模选择适合的负载均衡策略和工具。

四十三、如何进行网络性能调优和优化?

网络性能调优和优化是确保网络系统高效运行的重要任务。下面是一些常见的网络性能调优和优化方法:

带宽管理:分析网络使用情况,合理规划带宽资源,并设置适当的带宽限制和优先级策略,以防止某些应用占用过多带宽。减少网络延迟:通过减少数据包传输距离、使用更快的硬件设备、优化路由选择等方式来降低网络延迟。同时,合理配置TCP参数(如窗口大小)也可以改善延迟问题。数据压缩和加速:使用压缩算法对数据进行压缩,减少传输数据量。此外,可以采用内容分发网络(CDN)来缓存并加速静态内容的访问。负载均衡:如前所述,在服务器端实现负载均衡,将请求分发到多个服务器上,提高整体系统的性能和可靠性。缓存技术:使用缓存技术来减轻服务器负载,将频繁访问且不经常变动的数据缓存在本地或者中间层节点上。优化数据库访问:通过索引、查询优化、连接池等方式提高数据库的性能和响应速度。压力测试和监控:进行系统压力测试,发现瓶颈和性能问题,并使用网络监控工具实时监测网络状态,及时发现并解决潜在问题。网络安全优化:合理配置防火墙、入侵检测系统(IDS)、流量过滤等安全设备来保护网络安全,并减少恶意流量对性能的影响。四十四、解释反向代理的作用,并说明如何在C++中使用反向代理。

反向代理是一种网络服务架构,它的作用是代理并分发客户端请求到后端服务器,并将响应返回给客户端。与正向代理不同,正向代理隐藏了真实客户端的身份,而反向代理隐藏了真实服务器的身份。

反向代理的主要作用有:

负载均衡:通过在多个后端服务器之间分发请求,以达到平衡负载和提高性能的目的。缓存加速:可以缓存静态资源或者动态内容,减轻后端服务器负担,并提供更快速的响应给客户端。安全性增强:反向代理可以过滤和防御一些常见的网络攻击,如DDoS攻击、SQL注入等。在C++中使用反向代理需要借助相关库或框架。以下是一个简单示例,演示如何使用C++开发一个基本的反向代理:

使用第三方库(例如cpp-httplib)来创建一个HTTP服务器。接收客户端请求,在处理请求之前解析目标URL。基于解析得到的URL,建立与后端服务器的连接。将接收到的请求发送给后端服务器,并等待响应。将后端服务器返回的响应转发回客户端。处理异常情况,如连接失败、超时等,并返回相应的错误信息给客户端。四十五、在分布式系统中,如何处理一致性和可用性问题?

在分布式系统中,一致性和可用性是两个重要的问题。一致性指的是系统中的所有副本或节点对外表现出相同的数据视图,而可用性指的是系统能够持续响应用户请求并提供正常的服务。

处理一致性和可用性问题需要根据具体场景和需求选择适当的策略和技术。下面是一些常见的处理方法:

强一致性:在强一致性模型下,确保所有副本或节点都同步地达到相同状态。这可以通过使用分布式事务管理器(如2PC、3PC)、复制协议(如Paxos、Raft)等来实现。然而,强一致性通常会牺牲部分可用性。弱一致性:在弱一致性模型下,允许副本之间存在短暂的不一致状态,并且可以通过合理设计数据访问策略来实现高可用性。例如,在读写分离架构中,将写操作发送给主节点,读操作可以发送给任意副本节点。最终一致性:最终一致性是在时间上放宽了对数据同步要求,允许副本之间存在延迟和不确定的状态,并最终收敛到一个一致状态。常见的实现方式包括基于版本向量(Vector Clocks)、时间戳(Timestamps)或基于事件通知(Eventual Consistency with CRDTs)等。分区容忍性:在分布式系统中,处理网络分区(即节点之间的通信中断)是必要的。使用合适的分区容忍技术和策略,如数据分片、副本备份、负载均衡等,以保证系统在面对部分网络故障时仍能够提供服务。四十六、解释RPC(远程过程调用)并说明在C++中如何实现RPC。

RPC(远程过程调用)是一种通信机制,允许一个计算机程序通过网络调用另一个计算机上的函数或过程,就像调用本地函数一样。它隐藏了底层的网络通信细节,使得分布式系统开发更加方便。

在C++中实现RPC可以使用以下步骤:

定义接口:首先需要定义服务接口,即要在远程主机上提供的函数或方法。可以使用IDL(接口描述语言)如Protocol Buffers、Thrift、gRPC等来定义接口,并生成对应的代码。序列化和反序列化:为了将参数传递给远程主机并获取返回结果,需要将数据进行序列化(将数据转换为字节流)和反序列化(将字节流还原为数据)。常见的序列化协议有JSON、Protocol Buffers等。网络传输:使用合适的网络库或框架进行网络通信。可以选择基于TCP或UDP的通信方式,并确保连接可靠性和安全性。调用远程过程:在客户端中调用远程过程时,将参数打包并通过网络发送到远程主机上执行相应的操作。服务器端接收到请求后,解析参数并执行相应的操作,然后将结果通过网络返回给客户端。异常处理:在RPC中需要考虑异常处理机制,例如网络故障、超时、服务端异常等情况的处理。可以使用错误码或异常对象来传递错误信息。四十七、如何进行网络数据包捕获和分析?

要进行网络数据包捕获和分析,你可以使用网络抓包工具。以下是一些常用的工具:

Wireshark:Wireshark是一个功能强大的网络协议分析工具,支持多种操作系统,可以捕获和分析网络数据包。它提供了图形化界面,并且支持对各种协议进行解码和分析。tcpdump:tcpdump是一个命令行工具,在Linux/Unix系统中广泛使用。它可以在终端上实时捕获和显示网络数据包,并且支持过滤和保存捕获的数据包。tshark:tshark是Wireshark的命令行版本,也是基于libpcap库开发的。它提供类似于tcpdump的功能,可以进行抓包、过滤和分析。使用这些工具进行网络数据包捕获和分析通常需要管理员权限或特定的用户权限。你可以指定要监控的接口或IP地址范围,并设置过滤条件以便只捕获感兴趣的数据包。

一旦你开始捕获数据包,这些工具将显示每个捕获到的数据包及其相关信息,如源地址、目标地址、协议类型、时间戳等。你还可以应用各种过滤器来筛选出特定类型的数据包,以帮助你进行更深入的分析。

四十八、如何处理网络安全和防御攻击(例如DDoS)?

网络安全和防御攻击是一个复杂的领域,但以下是一些常见的方法来处理网络安全和防御DDoS攻击:

配置防火墙:使用网络防火墙可以帮助过滤和阻止恶意流量进入你的网络。配置适当的规则和策略来限制不必要的访问,并保护服务器和网络资源免受攻击。使用入侵检测系统(IDS)和入侵预防系统(IPS):IDS和IPS可以监控网络流量,并检测异常活动或潜在的攻击行为。它们可以采取相应的措施来拦截恶意流量并保护系统安全。使用负载均衡器:负载均衡器可以将流量分配到多个服务器上,从而分散来自DDoS攻击的压力。通过使用负载均衡技术,你可以提高系统可用性并减轻攻击带来的影响。DDoS防护服务提供商(DDoS Protection Service Providers):考虑与专门的DDoS防护服务提供商合作,他们具有大规模DDoS攻击识别和缓解能力。这些服务提供商通常拥有强大的基础设施和专业的团队,能够有效地应对DDoS攻击。应用层过滤:通过识别和阻止恶意请求,例如使用Web应用程序防火墙(WAF)来检测和过滤具有恶意目的的HTTP请求。监控和日志记录:定期监控网络流量、服务器性能和安全事件,并记录相关日志。这将帮助你及时发现异常活动并采取相应的响应措施。紧急响应计划:制定一个紧急响应计划,以便在遭受网络攻击时能够迅速而有效地应对。这包括指定负责人、备份重要数据、隔离受感染系统等。四十九、解释WebSocket协议及其在网络编程中的应用。

WebSocket协议是一种用于在客户端和服务器之间进行全双工通信的协议。它建立在HTTP协议之上,通过提供持久连接来允许实时的双向数据传输。

与传统的HTTP请求-响应模型不同,WebSocket允许服务器主动推送数据到客户端,而不需要客户端发送请求。这种实时性和低延迟的特性使得WebSocket在许多场景下都有广泛应用,包括实时聊天、在线游戏、股票市场行情等需要实时更新的应用程序中。

在网络编程中,使用WebSocket协议可以轻松地建立长时间保持连接的通信通道,并且能够高效地传输数据。以下是一些常见的应用:

实时聊天:使用WebSocket可以实现即时通信,用户可以通过浏览器或移动设备与服务器进行实时交流。在线游戏:WebSocket可用于构建基于浏览器的多人在线游戏,在游戏过程中提供实时交互和数据传输。实时信息更新:例如股票市场行情、新闻快讯等需要及时更新的信息,在服务器端有新内容可用时可以直接推送给客户端,避免了频繁的轮询请求。远程监控和控制:WebSocket可以用于监控远程设备或系统,并向客户端发送实时数据和指令。在编程中,使用WebSocket通常需要在服务器端和客户端分别实现相应的逻辑。对于服务器端,可以使用各种编程语言和框架来实现WebSocket服务;而对于客户端,Web浏览器提供了原生的JavaScript WebSocket API,方便开发者进行操作。

五十、什么是UDP广播和组播?如何在C++中实现它们?

DP广播和组播都是UDP协议的扩展功能,用于在局域网中进行多点通信。

UDP广播(UDP Broadcasting): UDP广播是将消息发送到同一网络的所有主机。发送端使用特定的IP地址(例如255.255.255.255)和指定的端口号,接收端需要监听相应的IP地址和端口号来接收广播消息。广播可以实现简单的一对多通信,在局域网内传递信息。UDP组播(UDP Multicasting): UDP组播是将消息发送到预定义的组(Multicast Group)中,只有加入了相同组的主机才能接收到该消息。组播可以实现一对多或多对多通信,并且可以跨越不同子网进行通信。在C++中实现UDP广播和组播,你可以使用套接字编程库,如BSD sockets或Boost.Asio库。

下面是一个简单示例:

上述示例演示了在C++中如何创建UDP套接字,设置允许广播选项,并发送UDP广播消息。你可以根据需要修改IP地址、端口号和消息内容。对于UDP组播,相应的代码类似,只是需要指定多播组的IP地址并使用inet_pton()函数将其转换为网络字节序。

五十一、在C++中如何处理大规模高并发连接请求?

在C++中处理大规模高并发连接请求可以采用以下一些技术和策略:

多线程/多进程:使用多个线程或进程来处理连接请求。每个线程/进程负责处理一个连接,可以通过线程池或进程池来管理和分配任务。异步编程:使用异步IO模型,如使用非阻塞套接字(non-blocking sockets)结合epoll、select等事件驱动的机制进行IO操作。这样可以避免线程阻塞,提高并发性能。使用专门的网络库:使用专门针对高并发网络应用开发的网络库,如Boost.Asio、libevent等,这些库提供了强大的异步IO支持和事件驱动机制。负载均衡:采用负载均衡技术将连接请求均匀地分布到多台服务器上,以减轻单台服务器的压力。常见的负载均衡算法有轮询、随机、最少连接等。连接池:为了复用已经建立的连接资源,在服务启动时创建一定数量的连接,并将它们放入连接池中。当有新的请求到来时,从连接池中获取一个可用连接进行处理,处理完成后再放回连接池。优化系统参数和配置:根据实际情况调整系统参数,如增加文件描述符限制、调整TCP/IP相关参数、优化操作系统的内核等。使用分布式架构:如果单台服务器无法满足需求,可以考虑使用分布式架构,将连接请求分散到多个物理节点上进行处理,提高整体性能和可伸缩性。五十二、在C++网络编程中常见的性能优化方法有哪些?

使用非阻塞IO和事件驱动:采用非阻塞IO模型(non-blocking IO)结合事件驱动机制(如epoll、select)可以避免线程的阻塞,提高并发性能。多线程/多进程处理并发请求:通过使用多个线程或进程来处理连接请求,每个线程/进程负责处理一个连接,可以充分利用多核CPU和系统资源。使用连接池:为了复用已经建立的连接资源,在服务启动时创建一定数量的连接,并将它们放入连接池中。当有新的请求到来时,从连接池中获取一个可用连接进行处理,处理完成后再放回连接池。合理调整缓冲区大小:根据实际情况调整接收和发送缓冲区大小,以减少频繁的内存拷贝操作和提高传输效率。采用零拷贝技术:通过使用零拷贝技术(如sendfile、mmap等)减少数据在用户空间和内核空间之间的拷贝次数,提高数据传输效率。优化算法和数据结构:对于关键性能瓶颈的部分,可以通过优化算法和选择更合适的数据结构来提升性能。合理设置系统参数和配置:根据实际需求调整系统参数,如增加文件描述符限制、调整TCP/IP相关参数、优化操作系统的内核等。使用高性能网络库:选择适合的高性能网络库,如Boost.Asio、libevent等,这些库提供了强大的异步IO支持和事件驱动机制。编写高效的代码:注意避免不必要的内存分配与释放,减少函数调用次数,避免过多的拷贝操作等,以提升代码执行效率。五十三、简述Reactor 网络编程模型?

Reactor网络编程模型是一种常见的事件驱动模型,用于构建高性能、可扩展的网络应用程序。它基于事件循环机制和回调函数,可以处理大量并发连接请求。

在Reactor模型中,主要有以下几个组件:

事件循环(Event Loop):一个无限循环,在其中监听和分发各种事件。它不断地等待事件的到来,并调度相应的处理函数进行处理。事件处理器(Event Handler):负责具体的IO操作,如读取数据、发送数据等。每当有新的IO事件到达时,会通过回调函数被触发执行。事件注册(Event Registration):将感兴趣的IO事件注册到事件循环中。通常使用非阻塞IO来实现,以避免线程阻塞。分发器(Demultiplexer):用于监控多个文件描述符上是否有IO事件发生,并将这些就绪的文件描述符返回给事件循环。Reactor模型的工作流程如下:

应用程序先创建一个主线程(或进程),在该线程中创建一个唯一的事件循环对象。应用程序将感兴趣的IO事件注册到事件循环中,比如监听某个端口或者接收新连接等。当有IO事件到达时,分发器会检测到这些就绪的事件,并将其返回给事件循环。事件循环通过调用相应的回调函数来处理IO事件,执行具体的读取、发送等操作。处理完当前事件后,事件循环再次进入等待状态,等待下一个IO事件到达。通过使用Reactor模型,可以实现高效的并发网络编程。它将IO操作与业务逻辑分离,使得程序能够同时处理多个连接请求,并避免了线程阻塞带来的性能问题。

五十四、比较Reactor 和Proactor 的区别?

Reactor和Proactor是两种常见的事件驱动模型,用于构建高性能、可扩展的网络应用程序。它们在处理IO操作的方式上有一些区别。

分工不同:在Reactor模型中,事件分发器(Demultiplexer)负责监听IO事件,并将就绪的文件描述符返回给事件循环。然后事件循环调用相应的回调函数来处理这些IO事件。而在Proactor模型中,异步操作完成后,主动通知应用程序进行相应的处理。处理方式不同:在Reactor模型中,当有IO事件到达时,主要是通过回调函数来处理。这意味着应用程序需要自己负责具体的IO操作和数据处理。而在Proactor模型中,异步操作完成后,系统会主动通知应用程序,并传递相关的结果数据。异步操作支持:Proactor模型更加适合执行异步操作,比如异步读取或写入数据。它可以减少阻塞线程或进程等待IO操作完成的时间。并发连接处理:由于Proactor采用了异步机制,在处理大量并发连接时更具优势。因为每个连接都可以以非阻塞方式进行读写操作,提高了整体并发性能。五十五、连接断开有哪几种判定方式?

主动关闭:当一方主动调用关闭连接的方法(如close())时,另一方会收到相应的关闭通知。对端关闭:当对端发送一个TCP包,其中标志位为FIN(表示结束),表明对端希望关闭连接。接收方收到该包后也会响应一个ACK,并进入CLOSE_WAIT状态,最终也会主动调用关闭连接的方法。超时判定:当一段时间内没有收到来自对端的数据包时,可以判断连接已经断开。这个时间可以根据具体情况设定,例如TCP协议中通常是通过保活计时器来实现。异常错误:如果出现网络异常或错误(如底层传输错误、套接字错误等),则可以推断连接已经断开。在编写网络应用程序时,通常需要结合以上方式进行连接状态的监测和处理。这样能够及时感知到连接是否断开,并采取相应措施,例如释放资源、重新建立连接等。

五十六、接收客户端连接有几种方式?

阻塞模式(Blocking Mode):使用阻塞I/O操作,在调用accept()方法时会一直等待,直到有客户端连接请求到达。这种方式简单易用,但会导致程序阻塞,无法同时处理其他任务。非阻塞模式(Non-blocking Mode):通过设置套接字为非阻塞模式,在调用accept()方法后立即返回。如果没有连接请求到达,则会返回一个错误码(例如EWOULDBLOCK或EAGAIN)。需要使用循环轮询的方式不断尝试接受连接。多路复用模式(Multiplexing Mode):使用select、poll、epoll等多路复用机制,在一个线程中监听多个文件描述符,包括监听套接字和已建立的客户端连接。当有事件发生时,通过对应的函数进行处理。这种方式可以同时处理多个连接请求和数据传输。使用线程或进程池:可以创建多个工作线程或进程来专门处理客户端连接请求。主线程负责监听并接受新的连接,然后将其分配给工作线程或进程进行处理。这样能够实现并发处理多个连接。五十七、为什么用户态需要设置读写缓冲区?

在用户态进行读写操作时,设置读写缓冲区有以下几个主要原因:

提高效率:使用读写缓冲区可以将数据暂存起来,减少了每次系统调用的频率。当需要读取或写入大量数据时,将数据先放入缓冲区再一次性地进行操作,可以减少系统调用的开销和上下文切换的次数,提高整体的执行效率。减少内核空间和用户空间之间的数据拷贝:当应用程序进行读写操作时,涉及到从用户空间到内核空间的数据传输。通过使用缓冲区,在发起系统调用前,可以将数据从用户空间复制到缓冲区中;而不需要在每次系统调用时都涉及数据从用户空间到内核空间的拷贝。这样可以减少拷贝次数,提高性能。实现异步IO:通过设置非阻塞IO和使用合适大小的缓冲区,在读写操作过程中不需要等待所有数据完全传输或接收完成就可以返回结果。这种方式可以提升并发性能,并允许应用程序继续执行其他任务。数据处理和转换:在读取或写入数据之前,可能需要对其进行一些处理或转换。通过使用缓冲区,可以方便地对数据进行解析、格式化、加密等操作。五十八、CLOSE_ WAIT和TIME_WAIT 是什么?如何排查?有什么意义?

CLOSE_WAIT和TIME_WAIT是TCP连接状态,它们表示在网络通信中的不同阶段。

CLOSE_WAIT:当一方主动关闭连接,而另一方还有数据需要接收时,处于CLOSE_WAIT状态。在此状态下,被动关闭的一方等待对方发送FIN包以完成连接的关闭。TIME_WAIT:在TCP连接关闭后,主动关闭一方会进入TIME_WAIT状态。该状态表示等待一段时间以确保远程主机收到自己发送的最后一个ACK,并且可能重传的任何数据报文都已经过期。这个时间称为2MSL(Maximum Segment Lifetime),通常为两倍的报文最大存活时间。排查CLOSE_WAIT和TIME_WAIT问题可以采取以下步骤:

使用netstat或lsof命令检查当前系统上的TCP连接状态,并找出存在CLOSE_WAIT或TIME_WAIT状态的连接。例如,可以运行netstat -ant | grep CLOSE_WAIT来筛选出所有处于CLOSE_WAIT状态的连接。根据具体情况判断问题所在。如果存在大量CLOSE_WAIT或TIME_WAIT状态的连接,可能意味着应用程序没有正确地关闭连接、处理慢导致积压、资源耗尽或网络延迟等问题。分析应用程序代码和网络环境,确定原因并进行修复。例如,在应用程序中确认是否及时释放、关闭连接;检查代码中是否有异常处理不完善导致无法正常关闭连接的情况。CLOSE_WAIT和TIME_WAIT状态具有以下意义:

CLOSE_WAIT状态表示应用程序没有正确地关闭连接,可能导致资源泄漏或占用系统资源。及时处理CLOSE_WAIT状态的连接可以释放资源,避免影响系统性能。TIME_WAIT状态在网络通信中确保连接彻底关闭,以防止旧连接数据干扰新的连接。通过等待一段时间,可以确保远程主机已经接收到最后的ACK,并且对方不会再重发过期数据。理解和排查CLOSE_WAIT和TIME_WAIT状态有助于识别和解决网络通信问题,并提高系统的可靠性和性能。

五十九、什么是连接的半打开,半关闭状态?

连接的半打开(Half-open)状态和半关闭(Half-closed)状态是TCP连接在网络通信中的不同阶段。

半打开状态(Half-open):在TCP三次握手过程中,当客户端发送SYN包给服务器端,并等待服务器返回SYN+ACK包时,处于半打开状态。此时,客户端已经发起了连接请求,但尚未完成连接建立。半关闭状态(Half-closed):在TCP四次挥手过程中,当一方主动关闭连接并发送FIN包给对方后,进入半关闭状态。在该状态下,主动关闭一方不能再向对方发送数据,但仍可以接收来自对方的数据。这些状态常用于网络通信过程中的连接管理:

半打开状态用于建立新的TCP连接,在三次握手过程中确认双方是否愿意建立连接。半关闭状态用于优雅地关闭现有的TCP连接,在四次挥手过程中确保数据完整性和可靠性。正确处理半打开和半关闭的情况非常重要,以避免资源泄漏、拥塞或数据丢失等问题。

六十、linux 10模型有哪几种?简述10多路复用机制?

阻塞式I/O(Blocking I/O):应用程序执行I/O操作时会一直阻塞等待数据的就绪,直到数据可用或超时。非阻塞式I/O(Non-blocking I/O):应用程序通过设置文件描述符为非阻塞模式,可以立即返回而不被阻塞。如果数据没有准备好,则会返回一个错误码。I/O复用(I/O Multiplexing):使用select、poll或epoll等系统调用来同时监听多个文件描述符的状态变化,并在有数据可读/写时进行处理。信号驱动式I/O(Signal-driven I/O):通过将文件描述符与信号关联,当文件描述符就绪时,操作系统发送一个信号给应用程序,通知它可以进行I/O操作。异步I/O(Asynchronous I/O):应用程序发起一个读/写请求后,立即返回并可以执行其他任务。当数据准备好后,操作系统通知应用程序完成相应的读/写操作。多线程同步式I/O(Synchronous Multithreaded I/O):创建多个线程来处理不同的连接,在每个线程中使用阻塞式I/O模型。多进程同步式I/O(Synchronous Multiprocessed I/O):创建多个子进程来处理不同的连接,在每个进程中使用阻塞式I/O模型。多路复用同步I/O(Synchronous I/O with Multiplexing):使用select、poll或epoll等系统调用,监听多个文件描述符的状态变化,并使用阻塞式I/O进行读写操作。线程池同步I/O(Synchronous I/O with Thread Pooling):将并发连接的处理任务交给线程池来处理,每个线程负责一个连接的阻塞式I/O。异步事件驱动(Asynchronous Event-driven):应用程序通过事件循环机制,当有事件发生时会调用相应的回调函数进行处理,避免了阻塞和轮询。关于十种多路复用机制的简述:

多路复用机制是一种高效利用资源的方法,在单个进程中同时监视和处理多个文件描述符的状态变化。常见的多路复用机制有select、poll和epoll。

select是最古老且最常见的多路复用机制。它通过对文件描述符集合进行轮询来检查就绪状态,并返回就绪文件描述符数量。然后可以针对就绪文件描述符进行相应操作。poll也是一种基于事件驱动的多路复用机制。与select类似,但更加高效,因为它不需要每次都传递整个文件描述符集合给内核,并且解决了select中文件描述符数量限制的问题。epoll是Linux特有的多路复用机制,使用更为高效。它通过将就绪的文件描述符添加到一个事件列表中,并且在内核中维护这个列表。当有事件发生时,内核会通知应用程序。多路复用机制可以同时监视多个文件描述符的状态变化,避免了大量线程或进程的创建和管理,提高了系统性能和资源利用率。

六十一、阻塞I/O和非阻塞I/O的区别?

阻塞式I/O和非阻塞式I/O是两种不同的I/O模型,它们之间的区别主要在于应用程序在进行I/O操作时的行为方式:

阻塞式I/O(Blocking I/O):

当应用程序执行一个I/O操作时,如果数据没有准备好或无法立即完成该操作,应用程序会被阻塞,也就是暂停执行等待数据的就绪。在进行阻塞式读取时,如果没有数据可用,则进程将一直等待,直到数据到达为止。在进行阻塞式写入时,如果缓冲区已满,则进程将一直等待空间释放。非阻塞式I/O(Non-blocking I/O):

当应用程序执行一个非阻塞I/O操作时,如果数据没有准备好或无法立即完成该操作,应用程序可以立即返回并继续执行其他任务。如果对于某个非阻塞读取操作而言,并无数据可供读取,则会返回一个错误码指示当前没有可读取的数据。类似地,在非阻塞写入操作中,如果缓冲区已满,则会返回一个错误码指示当前无法写入。六十三、为什么边緣触发一定要用非阻塞I/O?

边缘触发(Edge-Triggered)是一种事件驱动的I/O模型,在这种模型下,只有当特定事件的状态发生变化时,才会通知应用程序。与之相对应的是水平触发(Level-Triggered)模型,它在特定事件保持活动状态期间就会通知应用程序。

边缘触发模型在处理高并发和大量数据流时具有优势,但也需要注意以下两点:

事件丢失问题:边缘触发模型仅在状态变化时通知应用程序,如果应用程序没有及时处理已经触发的事件,则可能导致事件丢失。因此,为了及时处理所有的边缘触发事件,使用非阻塞I/O更加合适。非阻塞I/O允许应用程序立即返回并处理其他任务,而不必等待某个特定事件完成。数据完整性问题:由于边缘触发只在状态变化时通知应用程序,因此如果采用阻塞式I/O操作,并且数据流比较快,则可能导致数据被部分读取或写入。这是因为阻塞式I/O可能会导致某个数据块无法完全传输或接收到。六十四、TCP 是如何保证可靠性的?

应答确认(Acknowledgement):接收方在成功接收到数据后,会发送一个应答确认给发送方。如果发送方在一定时间内没有收到确认,则会重新发送数据。序列号和确认号(Sequence number and Acknowledgment number):每个TCP报文段都有一个序列号和一个确认号。序列号用于标识发送的字节流中的每个字节位置,而确认号则用于告知对方已经成功接收到了哪些字节。通过序列号和确认号的交互,可以确保数据的准确传输。数据重传(Retransmission):如果发送方在一定时间内没有收到接收方的确认,就会认为数据丢失,并重新发送之前未得到确认的数据。这样可以确保数据能够被可靠地传输。滑动窗口(Sliding Window):滑动窗口机制允许发送方连续地发送多个报文段而不需要等待每个报文段的确认。接收方通过调整窗口大小来告知发送方可以接受多少字节的数据。这样可以提高传输效率。流量控制和拥塞控制(Flow control and Congestion control):流量控制机制用于控制发送速率,确保接收方能够及时处理数据。拥塞控制机制用于避免网络拥塞,并根据网络情况调整发送速率。六十五、简单说下 SYN FLOOD 是什么?

SYN Flood是一种网络攻击方式,利用TCP协议中的三次握手过程中的漏洞进行攻击。攻击者发送大量伪造的TCP连接请求(SYN包)给目标主机,在收到请求后,目标主机会分配资源并等待客户端发送ACK包进行确认。然而,攻击者并不发送ACK包,而是故意丢弃或忽略这些响应。

由于目标主机在等待确认响应时保持资源开销,当恶意的SYN请求超过其处理能力时,目标主机将无法建立新的合法连接,并导致服务不可用。此外,由于TCP协议默认会重试建立连接的尝试,攻击可能导致网络拥塞、资源耗尽和系统崩溃。为了防止SYN Flood攻击,常见的防御措施包括使用防火墙、限制并发连接数、使用SYN cookies等技术来减轻影响。

六十六、TIME_WAIT 状态过多会导致什么问题?怎么解决?

资源浪费:每个TCP连接在关闭后都会进入TIME_WAIT状态,并占用一些系统资源,包括端口号和内存。当大量的连接同时关闭并进入TIME_WAIT状态时,会消耗大量的系统资源,导致资源浪费。端口耗尽:每个TCP连接使用一个本地端口号与远程主机进行通信。如果大量的连接同时处于TIME_WAIT状态,而可用的端口号有限,则可能会出现端口耗尽问题,导致新的连接无法建立。为了解决TIME_WAIT状态过多的问题,可以考虑以下方法:

调整操作系统参数:可以通过修改操作系统内核参数来调整TIME_WAIT超时时间或减少TIME_WAIT数量。例如,在Linux中可以修改tcp_tw_reuse和tcp_tw_recycle参数来重新利用TIME_WAIT套接字。

优化应用程序设计:在编写应用程序时,可以避免频繁地创建和关闭TCP连接。优化TCP连接的使用方式可以减少产生大量TIME_WAIT状态的情况。

使用负载均衡器:引入负载均衡器将请求分发到多台服务器上时,可以有效地减少单个服务器上的TCP连接数量和TIME_WAIT状态。

考虑使用SO_REUSEADDR选项:在某些情况下,可以使用SO_REUSEADDR套接字选项来重用TIME_WAIT状态的套接字。但需要注意使用时的风险和潜在问题。

六十七、保活计时器有什么用?

保活计时器(Keep-Alive Timer)是一种在网络通信中使用的机制,用于检测长时间没有活动的连接是否仍然有效。它的主要作用有以下几点:

检测连接状态:通过定期发送小型的心跳包或空数据包,保活计时器可以确保连接双方都处于活动状态。如果在指定时间内没有收到对方的回应,就可以认为连接已经失效。防止连接超时:在某些网络环境下,可能存在网络不稳定或防火墙等设备会主动关闭长时间没有通信的连接。通过使用保活计时器,可以避免这些因素导致的无故断开,并及时重新建立连接。节省资源消耗:对于持久性的TCP连接而言,在没有数据传输时保持连接处于打开状态会占用系统资源。通过启用保活计时器,在一段时间内没有数据传输时,可以关闭空闲的长时间未使用的连接,从而释放资源。六十八、forward 和 redirect 的区别?

Forward(转发):Forward是服务器内部的操作,当一个请求到达服务器后,服务器会将该请求交给另一个资源或页面进行处理,但客户端并不知道这个过程。也就是说,在客户端的浏览器地址栏中仍然显示原始的URL,并且只有一个请求和响应。Forward通常用于在服务器内部进行页面跳转、共享数据等情况。

Redirect(重定向):Redirect是服务器对客户端发出指示,要求客户端重新发送新的请求到另一个URL。服务器返回给浏览器一个状态码(如302 Found),告诉浏览器需要重新发送请求到新的URL地址。因此,在浏览器中看到的是两个独立的请求和响应过程。Redirect通常用于实现页面跳转、处理表单提交后防止表单重复提交等场景。

六十九、谈谈你对 ARQ 协议的理解?

ARQ(Automatic Repeat Request)是一种可靠数据传输协议,用于在不可靠的通信信道上实现可靠的数据传输。ARQ协议通过发送方和接收方之间的确认机制来确保数据的正确性和完整性。

ARQ协议的工作原理如下:

发送方将数据划分为固定大小的数据包,并逐个发送到接收方。接收方收到每个数据包后,会进行检验,如果发现错误,则向发送方发送一个否定确认(NACK)。发送方收到NACK后,会重新发送对应的数据包。接收方如果正确接收到一个数据包,则向发送方发送一个肯定确认(ACK),表示已经成功接收。如果发送方在一段时间内未接收到ACK或者接收到了NACK,则会假设数据包丢失或损坏,并重新发送。ARQ协议主要有以下几种变体:

停止等待(Stop-and-Wait):发送方必须等待接收到ACK才能发送下一个数据包。连续 ARQ(Continuous ARQ):允许连续地发送多个数据包而不需要等待所有ACK。选择重传(Selective Repeat):允许发送方仅重新发送出错的数据包,而不是整个窗口范围内的所有丢失或损坏的数据包。ARQ协议通过重传机制,确保数据的可靠传输。它广泛应用于各种通信协议和网络中,如TCP/IP协议栈中的可靠传输层(TCP),以及无线通信中的错误控制等场景。

七十、说说半连接队列和 SYN Flood 攻击的关系?

半连接队列和SYN Flood攻击之间有一定的关系。让我们先来了解一下它们各自的概念:

半连接队列:在TCP三次握手过程中,服务器收到客户端发送的SYN请求后,会将该连接信息记录在半连接队列中。半连接队列是用来存放未完成三次握手的连接请求,即服务器已经接收到了SYN报文段但还没有发送ACK报文段进行确认。

SYN Flood攻击:SYN Flood是一种DoS(Denial of Service)攻击方式之一,旨在通过发送大量伪造的TCP SYN报文给目标服务器,使其占用大量资源并无法正常提供服务。攻击者发送大量的SYN请求,并且不回应服务器的ACK响应,从而耗尽服务器上的资源,导致服务不可用。

那么二者之间的关系如下:

攻击原理:SYN Flood攻击利用了TCP三次握手过程中的漏洞。攻击者发送大量伪造的SYN请求,在短时间内消耗服务器上半连接队列和系统资源。危害影响:由于半连接队列有限,当占用完全时,新的合法用户无法建立连接,导致拒绝服务情况发生。防范措施:为了防止SYN Flood攻击,可以采取一些策略,如增加半连接队列大小、使用防火墙过滤异常流量、启用SYN Cookie等。七十一、说说 TCP 报文首部的格式?首部有哪些重要的字段?

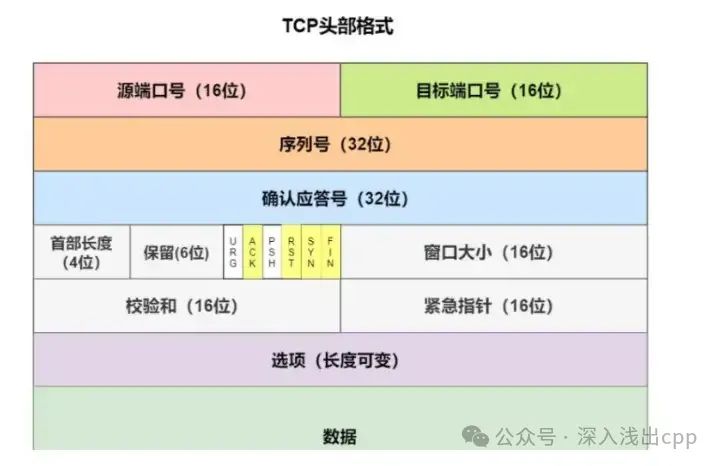

TCP报文首部的格式如下:

七十二、谈下你对流量控制的理解?

流量控制是一种网络通信中的机制,用于控制发送方向接收方传输数据的速率。它的目的是确保在网络拥塞或接收方处理能力不足的情况下,能够维持适当的数据传输效率和可靠性。

流量控制通常通过使用滑动窗口协议来实现。发送方和接收方之间维护一个动态调整大小的窗口,窗口大小表示可以连续发送但未被确认的数据字节数。发送方根据接收方返回的确认信息来调整窗口大小,并根据窗口大小限制自己发送数据的速率。

流量控制有助于解决以下问题:

避免过载:通过限制发送速率,防止网络发生拥塞。缓解丢包问题:如果接收方无法及时处理大量到达的数据,流量控制可以使发送方减慢数据传输速度,降低丢包率。平衡发送和接收速率:根据网络状况和接收方处理能力,动态调整发送速率,确保合理利用带宽资源。流量控制还可以通过使用拥塞控制机制来进一步增强网络性能和稳定性。拥塞控制更侧重于监测网络拥塞的程度,并相应地调整发送速率,以避免拥塞的发生和加剧。

七十三、谈谈你对 TCP 滑动窗口的了解?

TCP滑动窗口是一种流量控制和拥塞控制的机制,用于在TCP连接中调整发送方的传输速率。

滑动窗口实际上是一个缓冲区,在发送方和接收方之间进行数据传输。发送方根据接收方返回的确认信息来调整滑动窗口大小,并根据窗口大小限制自己发送数据的速率。

滑动窗口机制的原理如下:

发送方会将连续可发送但未被确认的数据字节数定义为滑动窗口大小。每次接收到确认消息,滑动窗口向前滑动,允许新的数据进入发送队列。发送方可以根据不同情况调整滑动窗口大小,以实现流量控制和拥塞控制。通过使用滑动窗口,TCP协议能够实现以下功能:

流量控制:通过调整滑动窗口大小,适应接收方处理能力,避免过多数据注入网络导致拥塞。自适应传输速率:根据网络状况和接收方的反馈信息(确认消息、延迟等),调整发送速率,保持合理利用带宽资源。可靠性:通过确认消息和超时重传机制,确保数据的可靠传输。滑动窗口机制在TCP连接中发挥重要作用,使得发送方和接收方能够有效协调数据传输速率,并实现高效、可靠的通信。

七十四、了解Nagle 算法和延迟确认吗?

agle算法是一种流量控制算法,用于减少小数据包的发送。它通过将多个较小的数据包合并成一个大的数据包进行发送,以减少网络上的传输开销。Nagle算法在发送方维护一个缓冲区,在有未确认的数据包时,会等待接收到确认或者缓冲区达到一定大小再发送数据。

延迟确认是TCP协议中的一种机制,用于优化网络传输性能。延迟确认允许接收方不立即发送ACK(确认消息),而是等待一段时间来批量发送ACK。这样可以降低网络上ACK产生的负载,并且在短时间内聚集多个ACK,从而提高传输效率。

Nagle算法和延迟确认通常会结合使用。Nagle算法主要针对小数据包进行优化,在有未被确认的数据时,会等待达到一定条件再进行发送;而延迟确认则避免过多频繁地发送ACK消息,降低网络开销。

七十五、谈谈你对停止等待协议的理解?

停止等待协议是一种简单的可靠传输协议,用于在不可靠信道上实现数据的可靠传输。它基本的思想是发送方发送数据后停止发送,等待接收方发送确认(ACK)消息,接收方在正确接收到数据后发送确认消息给发送方。

具体流程如下:

发送方将要发送的数据分为固定大小的数据帧,并逐个发送给接收方。发送方在每次发送完一个数据帧后,开始计时器并进入等待状态。接收方接收到数据帧后,校验数据的正确性。如果数据正确,则向发送方发送ACK确认消息;如果有错误,则直接丢弃该帧。发送方在超时时间内没有收到ACK确认消息,则认为该帧丢失或损坏,需要重新发送该帧。接收方在接收到重复的帧时,也会丢弃并只发出一次ACK。停止等待协议的优点是简单易实现,在无差错情况下可以保证可靠传输。但它也存在着效率较低和信道利用率不高的问题。由于必须等待 ACK 消息才能继续发送下一个帧,会造成很大的传输延迟,并且信道可能被空闲浪费掉。

为了提高效率,后续发展出了基于停止等待协议的滑动窗口协议,如选择重传协议(Selective Repeat)和前向纠错协议(Go-Back-N),能够同时发送多个帧而不需要等待每一个帧的 ACK 消息。这样可以提高信道利用率和传输效率。