Glibc堆内存管理:原理、机制与实战

在内存管理领域,glibc(GNU C Library)通过 brk 和 mmap 两大系统调用,构建了一套高效的堆内存管理机制。这种设计大幅减少了系统调用的频次,显著提升内存利用率。在 glibc 的管理架构中,堆内存以层级化的方式组织,包含分配区(Arena)、堆(Heap)和内存块(Chunk)。其中,主 Arena 依赖 brk 系统调用实现内存分配,而子 Arena 则通过 mmap 完成内存获取。在多线程程序运行时,每个线程通常会拥有专属的 Arena,主线程与子线程的堆空间各自独立管理,互不干扰。

内存块在运行过程中存在空闲与已使用两种状态,glibc 通过 fast bins、small bins、large bins 和 unsorted bin 四类数据结构,对内存块进行有序组织,从而加速内存的分配与释放操作。在具体实现 malloc 和 free 函数时,glibc 遵循 “先小后大,最佳适配” 原则,同时还会根据实际需求动态扩展堆空间,并采用合理的内存释放策略,确保内存资源的高效利用。

一、Glibc 堆内存管理:为何重要?

在编程的世界里,内存就像是程序运行的舞台,每一个变量、每一段数据都在这个舞台上登场、表演和落幕。而 Glibc 堆内存管理,无疑是这场演出中至关重要的幕后导演,它默默掌控着内存的分配与释放,确保程序能够顺利运行。

在实际开发中,内存相关的问题屡见不鲜,它们就像隐藏在暗处的 “定时炸弹”,随时可能给程序带来严重的影响。程序崩溃便是其中一个常见的问题。想象一下,你精心编写的程序在运行一段时间后突然崩溃,所有的努力瞬间化为泡影,这是多么令人沮丧的事情。而内存泄漏往往是导致程序崩溃的罪魁祸首之一。当程序中分配的内存没有被正确释放时,随着时间的推移,可用内存会越来越少,最终导致系统内存耗尽,程序不得不终止运行。这种情况在长时间运行的服务器程序中尤为常见,一个小小的内存泄漏可能会在不知不觉中引发服务器的崩溃,给用户带来极大的不便。

除了程序崩溃,性能下降也是内存问题的一个重要表现。当内存管理不善时,程序可能会频繁地进行内存分配和释放操作,这会导致内存碎片化。内存碎片化就像是一个杂乱无章的仓库,虽然仓库的总容量足够,但由于物品摆放混乱,需要使用某个物品时却很难快速找到,从而降低了程序的运行效率。在一些对性能要求极高的应用场景中,如游戏开发、大数据处理等,内存碎片化可能会导致游戏卡顿、数据处理速度变慢,严重影响用户体验。

Glibc 堆内存管理在编程中占据着关键地位,它直接关系到程序的稳定性和性能。如果把程序比作一辆汽车,那么内存就是汽车的燃油,而 Glibc 堆内存管理则是汽车的燃油喷射系统,它能够精准地控制燃油的供应,确保汽车能够高效、稳定地行驶。只有深入理解并合理运用 Glibc 堆内存管理,才能编写出高质量、高性能的程序,避免内存问题带来的种种困扰。

二、Glibc 堆内存管理基础

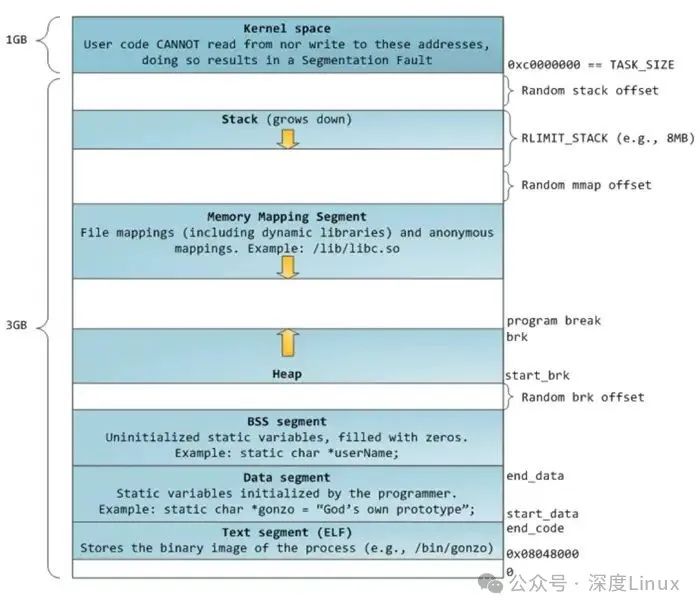

2.1进程内存布局

在计算机系统中,进程的内存布局就像是一个精心规划的城市,不同的区域承担着不同的功能。对于 32 位系统而言,其进程内存布局有着独特的结构。整个内存空间就像一座拥有不同功能分区的大厦,栈区位于大厦的较高楼层,它由编译器自动分配释放,主要存放函数的参数值、局部变量的值等。栈区就像是一个临时的物资存放点,随着函数的调用和结束,物资(数据)不断地进出。它从高地址向低地址生长,就像楼层从高往低依次被占用。

图片

图片

堆区则位于大厦的较低楼层,它是动态内存分配区域,通过malloc、new、free和delete等函数来管理,一般由程序员分配释放,若程序员不释放,程序结束时可能由系统回收 。堆区就像是一个可以自由扩建的仓库,其大小受限于计算机系统中有效的虚拟内存,向高地址扩展,由于系统是用链表来存储空闲内存地址的,所以它是不连续的内存区域。

数据区存放着在源代码中有预定义值的全局变量和静态变量,它就像是大厦中存放重要物资储备的区域,这些物资(数据)在程序运行过程中有着重要的作用。

未初始化变量区(BSS)存储未被初始化的全局变量和静态变量,它就像是一个等待填充物资的仓库,在程序运行前,这些变量虽然已经分配了空间,但还没有具体的值。

代码区则存储只读的程序执行代码,即机器指令,它就像是大厦的控制中心,指挥着整个程序的运行。

而在 64 位系统中,虽然内存布局的基本概念与 32 位系统相似,但由于其拥有更大的虚拟地址空间,就像是一座更加庞大的大厦,在内存布局上也有一些不同之处。64 位系统采用与 32 位经典内存布局相似的方式,栈区和堆区的生长方向、作用等与 32 位系统类似,但在地址范围和内存管理的一些细节上有所差异。例如,64 位系统可以支持更大的堆空间和栈空间,这使得程序在处理大规模数据和复杂函数调用时更加从容。

2.2关键系统调用:brk 与 mmap

在 Glibc 堆内存管理的底层,brk和mmap这两个系统调用扮演着举足轻重的角色,它们就像是内存管理这座大厦的基石,为整个内存管理机制提供了底层支持。

brk系统调用主要用于改变进程的数据段大小,它就像是一个可以调整仓库大小的工具。数据段是进程地址空间中存储动态分配数据的区域,如全局变量、静态变量、堆等。当进程需要分配更多内存时,brk系统调用能够扩展进程的堆,通过将当前堆的末尾地址移动到所需内存块的末尾地址,从而为进程提供新的内存空间。相反,当进程需要释放已经分配的内存时,可以通过调用brk系统调用,将堆的末尾地址移动回去,释放不再需要的内存。

brk分配的内存是连续的,适合小块内存的频繁分配和释放,就像一个小仓库,对于一些小型物资(小块内存)的存放和取出非常方便。例如,当一个程序需要频繁地分配和释放一些小型的数据结构时,brk系统调用可以高效地完成这些操作。

mmap系统调用则像是一个功能强大的大型仓库构建器,它用于在进程的虚拟地址空间中创建一个内存映射。它可以将文件或者设备映射到进程的地址空间,使得进程可以像访问内存一样访问文件或设备。mmap的功能非常丰富,它可以创建匿名映射,即不与任何文件关联的内存映射,用于在进程间共享内存,或者作为大块内存的分配器。

它还可以用于文件映射,将一个文件的全部或部分内容映射到进程的虚拟内存中,进程可以像访问内存一样读写文件的内容,而不需要显式地进行文件 I/O 操作,对内存的修改会自动同步到文件中,减少了数据拷贝和系统调用的次数。在处理大型文件时,如数据库文件、日志文件等,mmap可以大大提高文件的读写效率。此外,mmap还常用于实现进程间通信的机制,如共享内存、消息队列等,多个进程可以映射同一个文件或匿名映射到它们的地址空间,实现共享内存,从而高效地进行数据交换和同步。

在 Glibc 堆内存管理中,malloc函数在分配内存时,会根据请求的内存大小来选择使用brk还是mmap。当请求的内存大小小于一定阈值(在大多数系统中,这个阈值通常为 128KB )时,malloc函数会优先使用brk系统调用来分配内存,因为brk的系统调用开销较小,适合频繁的小块内存分配;当请求的内存大小大于这个阈值时,则会使用mmap系统调用,因为mmap可以分配大块连续的虚拟内存,且可以独立管理每个内存块,能够满足大块内存的分配需求。

三、Glibc 堆内存管理核心机制

图片

图片

3.1分配区(Arena)探秘

在 Glibc 堆内存管理的复杂体系中,分配区(Arena)就像是一个大型的内存资源调配中心,它在内存管理中扮演着至关重要的角色,是理解整个内存管理机制的关键所在。

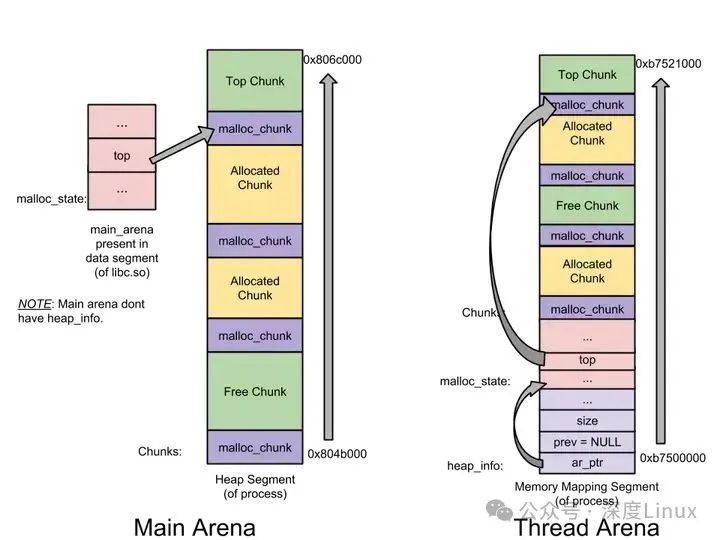

Arena 本质上是一个内存区域,它通过sbrk或mmap系统调用为线程分配堆区。在一个进程中,Arena 分为主分配区(main arena)和非主分配区(sub - arena) 。主线程拥有自己独立的主分配区,即main_arena,它就像是内存调配中心的总部,在程序启动时就被创建,并且通过sbrk系统调用从操作系统获取内存,这些内存主要来自于进程的堆区。main_arena在整个内存管理中具有特殊地位,它管理着所有线程共享的堆内存,就像一个大型仓库,存放着各种内存资源,等待着被分配给各个线程使用。

而对于多线程环境下的子线程,它们所对应的非主分配区则是通过mmap系统调用创建的。当线程数量较多时,并非每个线程都能拥有自己独立的 Arena,因为 Arena 的数量是有限的,这与 CPU 核数相关。在 32 位系统中,Arena 数量上限 = 2核数;在 64 位系统中,Arena 数量上限 = 8核数。当线程数量超过这个上限时,就会出现线程之间共享 Arena 的情况。这就好比多个工人在有限的仓库中领取物资,当仓库数量不足时,就需要多个工人共享一个仓库。

当线程调用malloc申请内存时,线程会先查看线程私有变量中是否已经存在一个分配区。如果存在,则对该分配区加锁,加锁成功的话就用该分配区进行内存分配;失败的话则搜索环形链表找一个未加锁的分配区。如果所有分配区都已经加锁,那么malloc会开辟一个新的分配区加入环形链表并加锁,用它来分配内存。这种机制就像是工人在领取物资时,会先查看自己专属的仓库是否可用,如果不可用,就会去寻找其他空闲的仓库,若所有仓库都被占用,就会新建一个仓库来存放物资。

Arena的数据结构:

3.2堆(Heap)的分类与管理

堆,作为内存管理中的重要组成部分,就像是一个巨大的物资储备库,它为程序提供了动态分配内存的区域。在 Glibc 堆内存管理中,堆主要分为两类,即主 Arena 的堆和子 Arena 的堆,它们各自有着独特的特点和管理方式。

主 Arena 的堆是通过brk系统调用从操作系统获取内存,它只有一个,就像一个大型的中央仓库,位于进程地址空间的特定区域,从低地址向高地址增长。主 Arena 的堆在初始化时,其大小通常是一个较小的值,但随着程序运行过程中对内存的不断需求,它可以通过brk系统调用动态扩展。例如,当一个程序需要分配更多内存时,brk系统调用会将堆的末尾地址移动到所需内存块的末尾地址,从而为程序提供新的内存空间。这就好比中央仓库在物资不足时,可以通过扩建来增加存储容量。主 Arena 的堆在内存管理中承担着重要的角色,它是许多小型内存分配的主要来源,由于其内存分配和释放的操作相对频繁,因此需要高效的管理机制来确保内存的合理使用。

子 Arena 的堆则是通过mmap系统调用创建的,与主 Arena 的堆不同,子 Arena 的堆可以有多个,并且这些堆之间通过链表进行连接。这就像是多个分散的小型仓库,每个仓库都有自己独立的管理方式。子 Arena 的堆通常用于满足一些特殊的内存分配需求,或者在多线程环境下,为不同的线程提供独立的内存分配空间,以减少线程之间的内存竞争。当一个子 Arena 的堆空间用尽时,会申请新的堆,并将其加入到链表中,就像小型仓库物资不足时,会新建仓库并与原有仓库连接起来。

①堆的申请第一类的堆无需申请,只是调用brk进行堆边界的拓展即可。这里主要对第二类堆的申请进行说明。

堆的大小和对齐:第二类堆在申请时,总是mmap大小为HEAP_MAX_SIZE的内存,多出来的部分将作为预留空间,防止频繁申请。并且使其首地址对齐于HEAP_MAX_SIZE,这可以方便找到堆的起始地址。什么时候申请堆:在两种情况会进行第二类堆的申请,第一种情况是在创建子Arena时,会相应地进行堆的申请作为该Arena的第一个堆;第二种情况是在原来申请的堆已经分配完毕时,会重新进行堆的申请,并将该堆和原来的堆通过链表连接起来。堆的可用部分:只将用户所需要的部分分配出去,并使用size记录,剩下的部分作为预留。②堆的释放这里堆的释放是指glibc将申请的堆内存归还给内核。

对于第一类堆,可以认为只有堆大小的缩减,当堆的顶部空闲的内存满足一定条件时,可以通过brk将堆的边界下移,top chunk指向地址不变,但大小变小了。

对于第二类堆,当一个堆中的内存已经完全被释放时,就会将该该堆通过munmap归还给内核,同时将top chunk重新指向上一个堆内的可用内存地址。

可以这么理解,堆由两部分组成,一部分是已经分配出去的内存,另一部分是预留的内存(top,因为它总是存在于地址最高部分),而已经分配出去的内存一部分由free释放,成为了空闲内存(内存碎片),由此除预留部分部分之外,分为两种内存,空闲内存和已使用内存。

无论是主 Arena 的堆还是子 Arena 的堆,在内存的申请、释放与管理过程中,都遵循着一定的机制。当程序通过malloc函数申请内存时,堆管理器会首先在堆中查找合适的空闲内存块。如果找到大小合适的空闲内存块,就会将其分配给程序使用,并将该内存块标记为已分配状态;如果没有找到合适的空闲内存块,堆管理器会根据情况从操作系统申请更多的内存,或者对已有的内存块进行合并和整理,以满足程序的内存需求。

而当程序通过free函数释放内存时,堆管理器会将释放的内存块标记为空闲状态,并尝试将其与相邻的空闲内存块进行合并,以减少内存碎片化,提高内存利用率。这就像是在仓库中,当需要领取物资时,会先查找仓库中是否有合适的物资,若没有则会申请新的物资;当归还物资时,会将物资放回仓库,并整理仓库,使物资摆放更加整齐。

3.3内存块(Chunk)的组织与操作

内存块(Chunk)是 Glibc 堆内存管理中的基本单元,它就像是构成内存大厦的一块块基石,程序所使用的内存都是以 Chunk 为单位进行分配和管理的。了解 Chunk 的组织方式以及malloc和free操作内存块的具体过程和原理,对于深入理解 Glibc 堆内存管理机制至关重要。

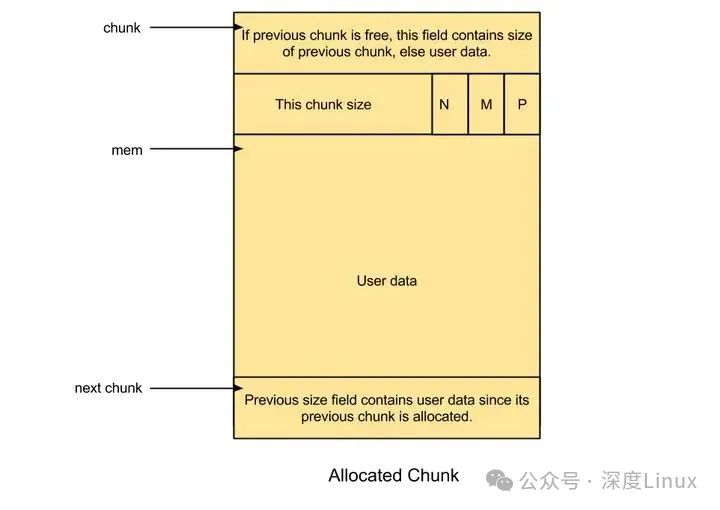

在堆中,Chunk 按照一定的规则进行组织。每个 Chunk 都包含了一些元数据,用于描述该 Chunk 的状态和属性。在 64 位系统中,一个典型的 Chunk 结构如下:

prev_size字段用于记录前一个 Chunk 的大小,当且仅当前一个 Chunk 是空闲状态时,这个字段才是有效的,它为内存合并提供了重要的信息。size字段则记录了当前 Chunk 的大小,这个大小包括了 Chunk 头部的大小以及用户数据部分的大小,并且在size字段的低 3 位中,还包含了一些标志位,用于表示 Chunk 的状态,如是否是从mmap映射区分配的(M标志位)、前一个 Chunk 是否被使用(P标志位)以及是否属于非主分配区(N标志位)。

fd和bk指针则是用于将空闲的 Chunk 组织成双向链表,当一个 Chunk 被释放时,它会被插入到相应的空闲链表中,以便后续的内存分配操作能够快速找到合适的空闲 Chunk。而fd_nextsize和bk_nextsize指针则主要用于大内存块的管理,它们可以帮助快速定位到不同大小的空闲 Chunk,提高大内存块分配和释放的效率。

当程序调用malloc函数申请内存时,malloc会按照一定的策略在堆中查找合适的 Chunk。首先,它会检查请求的内存大小,如果请求的内存大小小于一个阈值(通常称为max_fast),malloc会优先在fast bins中查找合适的 Chunk。fast bins是一种特殊的空闲链表,用于管理较小的内存块,它采用单向链表结构,并且后进先出(FILO)的原则,这样可以快速地分配和释放小内存块,提高内存分配的效率。如果在fast bins中没有找到合适的 Chunk,malloc会继续在small bins和large bins中查找。

small bins用于管理中等大小的内存块,其中相同大小的 Chunk 被组织在同一个双向循环链表中;large bins则用于管理较大的内存块,每个large bins链表中保存的是一组大小范围相近的 Chunk,并且这些 Chunk 按照大小从大到小排序。在查找过程中,如果找到大小合适的 Chunk,malloc会将其从空闲链表中移除,并根据需要对 Chunk 进行分割,将剩余的部分重新插入到合适的空闲链表中。

如果在所有的空闲链表中都没有找到合适的 Chunk,malloc会尝试使用top chunk。top chunk是位于堆顶部的一个空闲 Chunk,当其他空闲链表中没有合适的内存块时,malloc会从top chunk中分割出一部分来满足内存请求,如果top chunk的大小小于请求的内存大小,malloc会通过系统调用(brk或mmap)向操作系统申请更多的内存。

当程序调用free函数释放内存时,free会将释放的 Chunk 标记为空闲状态,并尝试将其与相邻的空闲 Chunk 进行合并,以减少内存碎片化。如果释放的 Chunk 大小小于max_fast,它会被直接插入到fast bins中;如果大于max_fast,则会被插入到unsorted bin中。unsorted bin是一个临时存放未整理 Chunk 的链表,后续malloc在查找内存块时,会对unsorted bin中的 Chunk 进行整理,将它们移动到合适的small bins或large bins中。在合并 Chunk 时,free会根据prev_size和size字段中的标志位,判断相邻的 Chunk 是否空闲,如果相邻的 Chunk 也是空闲的,则会将它们合并成一个更大的空闲 Chunk,然后再将其插入到相应的空闲链表中。

四、堆内存管理的分配

glib中堆内存分配的基本思路就是,首先找到本线程的Arena,然后优先在Arena对应的回收箱中寻找合适大小的内存,在内存箱中所有内存块均小于所需求的大小,那么就会去top chunk分割,但是如果top chunk的大小也不足够,此时不一定要拓展top,检查所需的内存是否大于128k,若大于,则直接使用系统调用mmap分配内存,如果小于,就进行top chunk的拓展,即堆的拓展,拓展完成后,从top chunk中分配内存,剩余部分成为新的top chunk。

4.1 malloc函数

malloc 函数是 C 语言标准库中用于动态内存分配的核心函数,其函数原型为:void* malloc(size_t size);。在这个原型中,size参数表示需要分配的内存块的字节数,它是一个无符号整数类型(size_t),这意味着我们可以根据实际需求,精确地指定所需内存的大小。

malloc 函数的主要功能就是从堆内存中分配一块指定大小的连续内存空间,并返回一个指向该内存块起始地址的指针。这个返回的指针类型是void*,也就是无类型指针。这是因为 malloc 函数在分配内存时,并不知道这块内存将来会被用于存储什么类型的数据,所以它返回一个通用的无类型指针,需要我们在使用时将其强制转换为实际所需的数据类型指针。例如,如果我们需要分配一块内存来存储整数,就需要将 malloc 返回的指针转换为int*类型;如果要存储字符,就转换为char*类型。

(1)分配机制当程序调用 malloc 函数请求分配内存时,其背后的分配机制涉及到操作系统与程序之间的协同工作。操作系统为了有效地管理堆内存,通常会维护一个空闲内存链表,这个链表就像是一个记录着所有空闲 “房间”(内存块)的清单。链表中的每个节点都代表着一块空闲的内存区域,节点中包含了该内存块的大小、前后指针等信息,以便操作系统能够快速地查找和管理这些空闲内存。

当 malloc 函数被调用时,操作系统会按照一定的算法,通常是首次适应算法、最佳适应算法或最差适应算法等,开始遍历这个空闲内存链表。以首次适应算法为例,操作系统会从链表的头部开始,依次检查每个空闲内存块,寻找第一个大小大于或等于所需分配大小size的内存块。一旦找到这样的内存块,操作系统就会将其从空闲链表中移除,并根据需要对该内存块进行分割。如果找到的空闲内存块比请求的size大,那么操作系统会将多余的部分重新插入到空闲链表中,以便后续的内存分配请求使用。而分割出来的正好满足size大小的内存块,就会被标记为已分配,并返回其起始地址给程序,这个地址就是 malloc 函数的返回值。通过这样的方式,malloc 函数能够在堆内存中灵活地为程序分配所需的内存空间,以满足各种动态内存需求。

(2)示例代码下面通过一段简单的 C 语言代码示例,来展示 malloc 函数的具体用法。假设我们要动态分配一个包含 10 个整数的数组,并对其进行初始化和输出:

4.2 free函数

free 函数与 malloc 函数紧密配合,是 C 语言中用于释放动态分配内存的关键函数。其函数原型为:void free(void *ptr);,这里的ptr参数是一个指向先前通过 malloc、calloc 或 realloc 等函数动态分配的内存块的指针。free 函数的主要功能就是将ptr所指向的内存块归还给系统,使其重新成为可供分配的空闲内存,以便后续其他内存分配请求使用。

(1)释放机制当程序调用 free 函数释放内存时,其内部的释放机制如下:free 函数首先会根据传入的指针ptr,找到对应的内存块。在 malloc 分配内存时,除了分配用户请求大小的内存空间外,还会在该内存块的头部或其他特定位置,记录一些额外的管理信息,如内存块的大小等。free 函数通过这些管理信息,能够准确地确定要释放的内存块的边界和大小。然后,free 函数会将该内存块标记为空闲状态,并将其重新插入到操作系统维护的空闲内存链表中。

如果相邻的内存块也是空闲状态,free 函数通常会将它们合并成一个更大的空闲内存块,这一过程被称为内存合并。内存合并可以有效地减少内存碎片的产生,提高内存的利用率。例如,在一个频繁进行内存分配和释放的程序中,如果不进行内存合并,随着时间的推移,内存中可能会出现大量零散的小空闲内存块,这些小内存块由于无法满足较大的内存分配请求,而导致内存资源的浪费。通过内存合并,这些相邻的小空闲内存块可以合并成一个较大的空闲内存块,从而提高内存的使用效率。

(2)示例代码接着上面 malloc 函数的示例代码,我们来看一下 free 函数的使用:

在这段代码中,当我们使用 malloc 函数分配内存并完成对数组的操作后,调用 free (arr) 来释放之前分配的内存。需要特别注意的是,在调用 free 函数之后,我们将指针arr赋值为NULL 。这是一个非常重要的操作,因为如果不将指针置空,arr就会成为一个悬空指针(Dangling Pointer)。悬空指针指向的是一块已经被释放的内存,继续使用悬空指针进行内存访问,会导致未定义行为,可能引发程序崩溃、数据损坏等严重问题。将指针置空后,就可以避免不小心对已释放内存的访问,提高程序的稳定性和安全性。

五、案例分析:GlibC Malloc for Exploiters 项目

5.1项目介绍

在安全研究的广阔领域中,GlibC Malloc for Exploiters 项目宛如一颗璀璨的明星,为我们深入理解 glibc 堆内存管理机制以及开展安全研究提供了强大的助力。该项目可以说是对 GlibC 分配器进行了一次极为深入且全面的剖析,堪称安全研究人员探索内存管理漏洞的有力工具。

当我们访问其 GitHub Pages 站点,或者直接阅读 Markdown 格式的原始内容时,就如同踏入了一座知识的殿堂。这里面详细讲解了 glibc 堆内存管理的诸多细节,还通过丰富的实战演示,将抽象的概念具象化,让我们能够更加直观地理解相关知识。不仅如此,项目还贴心地分享了作者在 Insomnihack 会议上的演讲视频,为我们的学习之路提供了更为生动直观的方式,使我们能够从多个角度深入了解项目的核心内容。

5.2技术分析与应用

GlibC Malloc 作为 Linux 环境下被广泛使用的内存分配器,其运作机制极其复杂且微妙。GlibC Malloc for Exploiters 项目就像一把精准的手术刀,深入到 GlibC 的内部,清晰地揭示了 malloc 与 free 函数是如何管理堆内存的,尤其是在那些易受攻击的场景下,它们的行为模式更是被剖析得淋漓尽致。

通过逆向工程与实证分析的手段,该项目为我们提供了一系列深刻的洞见。这些洞见能够帮助开发者和安全研究员更好地理解那些可能导致安全漏洞的关键环节。比如,在内存碎片化管理方面,项目详细阐述了随着程序不断地进行内存分配和释放操作,内存是如何逐渐碎片化的,以及这种碎片化对程序性能和安全性的影响。对于 bins 结构,它深入分析了不同类型的 bins(如 fast bins、small bins、large bins 等)是如何组织和管理内存块的,以及在内存分配和释放过程中,bins 结构是如何发挥作用的。还有双链表的脆弱之处,项目也进行了详细的探讨,指出了双链表在某些情况下可能出现的问题,如指针错误、链表遍历异常等,这些问题都有可能被攻击者利用,从而导致安全漏洞。

在实际应用场景中,GlibC Malloc for Exploiters 项目展现出了极高的价值。对于安全研究者而言,掌握 GlibC Malloc 的工作原理是构建防御机制与实施精准攻击的基石。在进行安全审计时,研究人员可以借助该项目提供的知识和工具,对程序的内存分配和释放操作进行细致的检查,从而发现潜在的安全隐患。在漏洞挖掘方面,通过深入理解 glibc 堆内存管理机制,研究人员能够更敏锐地捕捉到可能存在的漏洞,如堆溢出、释放后重用等。在开发防御工具时,该项目的研究成果也能为工具的设计提供重要的参考,帮助开发出更有效的防御工具,提高系统的安全性。

在逆向工程和渗透测试中,这个项目同样发挥着重要作用。它能够帮助研究人员找到内存操作中的薄弱点,从而进行有效的 exploit 开发。在 CTF 比赛中,很多题目都涉及到堆溢出等漏洞的利用,了解 GlibC Malloc for Exploiters 项目所揭示的细节,能够极大地提升选手对这些漏洞的利用效率,帮助选手在比赛中取得更好的成绩。